-

-

그림 읽어 주는 남자와 33인의 화가 - 33인 화가의 그림 이야기

박세당 지음 / 북성재 / 2010년 8월

평점 :

구판절판

한젬마가 도발적인 얼굴을 표지로 써서 돈을 번 책도 그림 읽어주는 여자~ 류였는데, 그의 글을 읽으면서 참 불친절하구나. 제대로 읽어주지 않고 있구나... 이런 생각을 했었는데, 이 책은 정말 그림 읽어주는 남자 맞다.

저자가 그림을 모으기도 하고 보러다니는 데 열심이기도 하다는데,

제일 마음에 드는 것은, 그가 치과의사란 직업을 가진, 어쩌면 비전문가라는 데 있다.

전문가들이 자기들만의 언어로 그림을 표현할 때, 나처럼 아마추어는 낯설어서 그림도 어려워진다.

그런데, 이 책에서는 순전히 일반인들이 쉽게 알아들을 수 있는 수준의 용어들로 설명을 이어간다.

그런 저자가 반복적으로 사용해서 눈을 거슬리게 하는 마티에르...란 용어만 뺀다면 말이다.

(이 용어는 155페이지에 가서야 '질감'이란 설명을 붙여놓는데,

거기까지 가는 동안 나는 그 용어를 대략적으로 머티어리얼, 그러니깐... 뭐 재료나 질료... 이런 거로 때려잡아 읽고 있었다.

뭐, 유사하게 통박을 굴리긴 한 거지만, 못내 씁쓸했다.)

화가들의 그림을 우선 들이대고,

그 그림에 대한 설명을 절대로 어렵지 않고,

그러면서도 시원시원하게 이어 간다.

한 장의 그림에 대한 설명이 지나치게 많지도 않다.

그러면서도, 화가의 작품 세계를 명징하게 보여줄 것만 같은 그림 너댓 점으로 충분히 그 화가의 변화를 읽도록 멋진 설명을 붙여 준다.

전공을 한 분야도 아닌데, 이렇게 깊은 식견을 가진 사람을 한국의 대학들에서는 캐무시한다.

그렇지만, 내 생각엔, 이런 사람들의 설명이 전문가 연하는 사람들의 설명보다 쉽고 간결하면서, 핵심에 금세 다가선다.

그래서, 난 비전문가들이 이렇게 자기 마음대로 해석하는 식의 설명을 좋아하는 편이다.

뭐, 좀 틀리면 어떤가. 예술이란 어차피 감상자의 몫이 더욱 큰 것이니 말이다.

여덟 살 때쯤... 크레파스를 주물럭거리고 놀던 나는, '코발트 블루'라는 색상의 파란 크레용에 매료되었던 적이 있다.

그 색감도 색감이지만, 발음도 얼마나 아름답던지... 코발트 블루...

그래서 일주일에 하루씩 교실이 없어서 무조건 그림그리는 날이 있었던 나에겐, 산에서 그리는 그림들이 대부분 바닷속 그림이었던 적이 있는데, 그건 순전히 코발트 블루의 색감에 그 어린 시세포들이 매료되었던 탓이었으리라.

코발트 블루를 하늘에, 또는 바다에 은은하게 칠하는 일은, 하루를 행복에 들떠 보내는 일이었는데,

안타깝게도 코발트 블루는 닳기도 쉽게 하여, 늘 열 몇 가지 내지 스물 몇 가지 색의 나머지 멀뚱한 크레용들이 시샘을 하곤 했다. 손에 묻지 않도록 얇은 종이로 감싼 크레용의 껍질에 적힌 '코발트 블루'란 발음도 어린 마음에 얼마나 어여뻤던지...

다른 아이들이 많이 쓰는 노란색이나 살색들과 코발트 블루를 바꾼 일도 여러 번 있었던 것 같다.

우연히 이 책의 <최정길> 설명에서 '이 화가는 보석같은 마법의 푸른 물감을 가지고 있다.'는 구절을 만났을 때,

그리고 그의 '모과 사랑, 사춘기, 지중해, 추억의 프라하, 투계, 표정'의 그림들을 바라보면서,

어린 시절 내 시세포를 사로잡았던 코발트 블루의 재현에 혼자 즐거워 어쩔 줄을 모르고 한참 책을 어루만졌다.

문득, 그렇게 어린 시절의 한 순간이 스틸컷으로 정지되어 기억에 각인된 화소들이 있는데, 그것이 우연히 어떤 때를 만나 머릿속에 화들짝 떠오르기라도 하는 날이면, 생각이란 것, 마음이란 것, 정신이란 것, 그리고 인간이란 것의 존재와 우연성에 대하여 한참을 생각에 붙들리기도 하는 것인데...

후와 님의 체호프를 읽는 페이퍼를 읽다가 만나게 된, 중3 시절의 어느 밤이 또 떠올라 한참을 서성거린 시간이 있었다.

이윤기 님의 별세 소식을 들으면서는, 한창 7차교육과정 업무로 바쁘던 2001년 어느 날, 서울 출장다녀오는 길에 읽었던 이윤기의 '그리스 로마 신화 1,2'권은 새마을호의 덜컹거림과 함께 한 장면으로 남아있다.

귀천의 시인 천상병의 아내, 목순옥 씨가 이틀 전에 별세했다는 소식을 듣고는, 그 좁던 공간 귀천의 정다운 기억이 흑백사진으로 오버랩된다. 기억은 이렇게 한 순간의 색채로 남아있는 것인 모양이다.

개인적인 취향으로, 전창운의 <순종>에 나오는 소 그림에 매료되었다.

소 한마리는 소가 아니기도 하다. 그 소의 그림은, 나를 바라보는 꾸짖음이자, 나를 잊음이기도 했다.

마땅히 내가 선 이 자리에서 깨달음을 얻어야 할 노릇을, 자꾸 어디로 가느냐는... 소를 찾는 그림이기도 하고, 나를 묻는 그림이기도 하다.

구병규의 도원의 꿈도 멋지다. 화면 분할과 색감이 끝내준다.

고칠 곳 몇 군데...

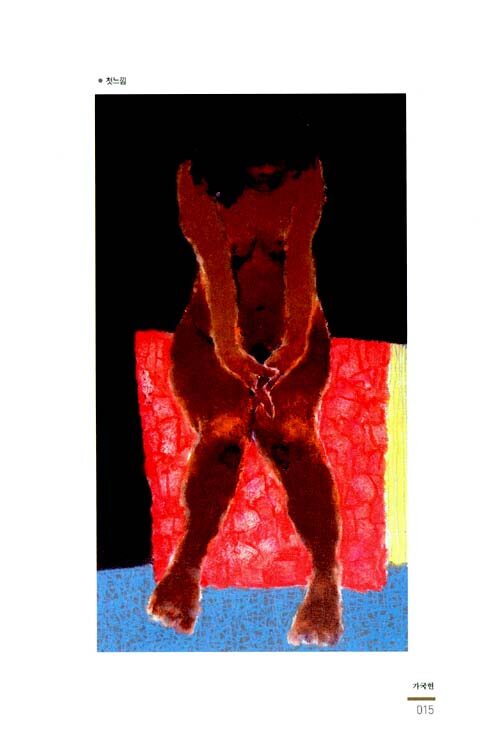

14쪽, 15쪽에선 '첫느낌'으로 등장하는 그림은, 다음 페이지에서 '첫경험'으로 제목이 뒤바뀌어 있다. 내 느낌은... 글쎄, 첫경험 쪽이다. ^^

63쪽. 정선의 <금강전>도 이래... <금강전도>가 맞다.

115. 김기림의 시 '아침바다와 나비'... 내가 아는 시는 '바다와 나비'다.

219. 작렬하는 태양... 작열과 작렬은 구별해 써야 한다. 태양은 뻥 터짐이 아니니깐, 작열이 맞다.

작열 : 불이 이글이글 타오름 ... 예) 태양이 작열하다.

작렬 : 포탄 따위가 터져서 쫙 퍼짐... 예) 웃음이 작렬하다.