-

-

헤르만 헤세 시집 ㅣ 문예 세계 시 선집

헤르만 헤세 지음, 송영택 옮김 / 문예출판사 / 2013년 5월

평점 :

역시 책을 본 지 한참 지났는데 사진만 찍어두고 방치해 두었음을 깨달은 리뷰이다.

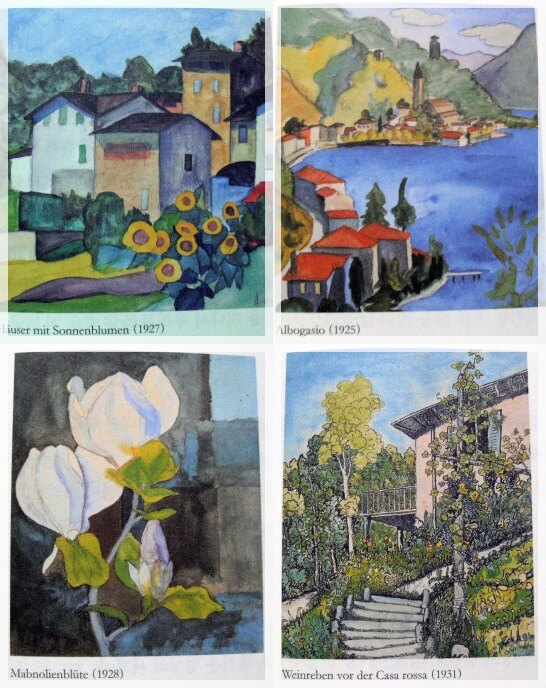

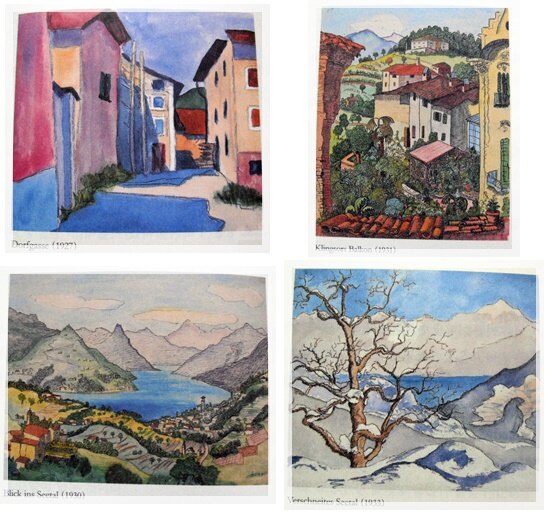

2년 전에 헤르만 헤세전을 다녀왔는데 지금은 꽤 일반화된 디지털 전시였다.

헤세의 그림들을 영상으로 펼쳐 보여주었는데 제법 예쁘장한 그림들이 몽롱하게 펼쳐진 게 보기 좋았다.

전반적으로 색감이 마음에 들었다. 이런 원단으로 치마 만들면 예쁘겠단 생각을 했다.

특히 여름에 어울리는 색감들이다. 저런 그림의 모델이 된 곳들은 공기도 맑았을 것 같다.

애석하게도 시들은 그렇게 기억에 남지 않았다. 웬만하면 밑줄긋기라도 했을 텐데 없네... 하다가 폴더를 뒤져 보니 밑줄긋기 써놓은 문서 발견! 아아 나는 이렇게까지 해놓고 왜 리뷰는 쓰지 못했던가..;;;;;

37쪽

밤에

습하고 미지근한 바람이 흐른다.

밤새들이 푸덕거리며

갈대를 스치는 소리가 들린다.

그리고 먼 마을에서 어부의 노래가.

있지도 아니한 시대부터

서러운 전설이

가시지 않는 괴로움의 탄식이 비롯되었다.

밤늦게 이를 듣는 사람은 서러우리라.

얼마든지 탄식하고 나달거려라.

곳곳마다 세상은 괴로움에 무겁다.

우리들은 조용히 새소리나 듣자

마음에서 흘러오는 노랫소리도.

38쪽

취소

너를 사랑한다고는 하지 않았다.

손을 잡아 달라고

용서해 달라고만 했을 뿐.

나와 비슷하다고

나처럼 젊고 선량하다고, 너를 그렇게 여겼다.

너를 사랑한다고는 하지 않았다.

63쪽

깊은 밤거리에서

어둠을 헤치고, 젖은 포석 위에

가로등이 비치고 있다.

이 늦은 시간에도 잠들지 않은 것은

가난과 악덕뿐이다.

잠들지 않은 너희들에게 나는 인사를 보낸다.

가난과 고뇌 속에 누워 있는 너희들에게

어런더런 웃고 있는 너희들에게

모두 나의 형제인 너희들에게.

108쪽

둘 다 같다

젊은 날에는 하루같이

쾌락을 쫓아다녔다.

그 후에는 몹시 우울해서

괴로움과 쓰라림에 잠겨 있었다.

지금 나에겐 쾌락과 쓰라림이

형제가 되어 배어 있다.

기쁘게 하든 슬프게 하든

둘은 하나가 되어 있다.

하느님이 나를 지옥으로든

태양의 하늘로든 인도한다면

나에게는 둘 다 같은 곳이다,

하느님의 손을 느낄 수만 있다면.

131쪽

만발한 꽃

복숭아나무에 꽃이 만발했지만

하나하나가 다 열매가 되지는 않는다.

푸른 하늘과 흐르는 구름 속에서

꽃은 장밋빛 거품처럼 밝게 반짝인다.

하루에도 백 번이나

꽃처럼 많은 생각이 피어난다-

피는 대로 두어라. 되는 대로 되라지.

수익은 묻지 마라.

놀이도, 순결도,

꽃이 만발하는 일도 있어야 한다.

그렇잖으면, 세상이 살기에 너무 좁아지고

사는 데에 재미가 없어질 것이다.

138쪽

책

이 세상의 어떠한 책도

너에게 행복을 주지는 못한다.

그러나 살며시 너를

네 자신 속으로 돌아가게 한다.

네가 필요한 모든 것은 네 자신 속에 있다,

해와 별과 달이.

네가 찾던 빛은

네 자신 속에 있기 때문에.

오랜 세월을 네가

갖가지 책에서 찾던 지혜가

책장 하나하나에서 지금 빛을 띤다,

이제는 지혜가 네 것이기 때문에.

162쪽

눈 속의 나그네

한밤이 골짜기에서 한 시를 울린다.

벌거숭이 추운 달이 하늘을 헤매고 있다.

눈과 달빛에 싸인 길을

그림자와 함께 나는 걸어간다.

봄풀이 파릇한 길을 많이 걸었다.

따갑게 내리쬐는 여름 해를 많이 보았다.

걸음은 피로에 지치고 머리칼은 하얗다.

아무도 이전의 나를 몰라본다.

야윈 나의 그림자가 피로하여 머물러 선다.

그러나 기어코 이 길을 다 가고 말 것이다.

홍성한 세계로 나를 끌고 다니던 꿈이

나에게서 손을 뗀다. 이제야 나는 안다, 꿈이 나를 속인 것을.

골짜기에서 한밤이 한 시를 울린다.

아, 저 높이에서 달이 아주 쌀쌀하게 웃는다.

눈이 아주 차갑게 이마와 가슴을 안아 준다.

내가 생각던 것보다도 죽음은 상냥하다.

173쪽

교훈

사랑하는 아들아,

사람들의 말에는

많든 적든

결국은 조금씩 거짓말이 섞여 있다.

비교해서 말하자면

기저귀에 싸였을 때와

후에 무덤 속에 있을 때

우리는 가장 정직한 것이다.

그럴 때에 우리는 조상 옆에 누워

드디어 현명해지고

서늘한 청명에 싸여

백골로 진리를 깨우친다.

그러나 많은 사람은

거짓말을 하며

다시 살아나고 싶어 한다.

203쪽

봄의 말씀

아이들은 모두 봄이 소곤거리는 것을 알아듣는다.

살아라, 자라나라, 피어나라, 희망하라, 사랑하라.

기뻐하라, 그리고 새 움을 트라.

몸을 내던지고 삶을 겁내지 마라.

늙은이들은 모두 봄이 소곤거리는 것을 알아듣는다.

늙은이여, 땅속에 묻혀라.

씩씩한 애들에게 자리를 내어 주라.

몸을 내던지고, 죽음을 겁내지 마라.

210쪽

회상

비탈에는 히드가 피어 있다.

금작화는 갈색 빗자루 모양 꿈쩍 않는다.

보송보송한 5월의 숲이 얼마나 푸르던가를

오늘도 누가 알고 있을까.

지빠귀의 노래와 뻐꾸기의 울음이 어떻게 울리던가를

오늘도 누가 알고 있을까.

그렇게 황홀하게 울리던 것이

이제는 잊히고 노래 속에 사라졌다.

숲 속의 여름 저녁 향연을

산 위에 높이 걸린 둥근 달을

누가 적어 두고, 기억하고 있을까.

이제는 모두가 흩어지고 없다.

머지않아 너를, 나를

아는 사람도 이야기할 사람도 없어질 것이다.

다른 사람들이 여기에서 살며

우리를 애석하게 여기지도 않으리라.

우리는, 저녁 별과

처음 끼는 안개를 기다리기로 하자.

우리는 하느님의 위대한 정원에서

기꺼이 피었다가 시드는 것이다.

234쪽

(해설. 송영택)

그의 그림에는 사람이 전혀 나오지 않는다. 인물화를 그리지 않았을 뿐만 아니라, 풍경화에도 인물이 나오지 않는다. 모두가 수채화이며, 구름과 산과 물과 수목 등이 단순화된 선과 색채로 표현되어 있다. 투명한 순수라 할 수 있다. 이러한 그림은, 그림을 그리기 위해서가 아니라 하나의 시작詩作 행위로서 그려진 것이라는 데 의의가 있다.

마지막으로 헤르만 헤세전 갔을 때 찍은 사진 하나 올려 본다.