학교를 떠나 첫 직장에서 4월을 맞았을 때 학교에선 한창 전투준비를 해야 할 시기에 회사단지의 불빛들은 그저 흐리멍텅했다. 내일이 4.3인데 왜 걸게그림 하나 없고, 애도의 목소리 하나 없나싶었다. 그 적막함이 너무나 외로워 그날 사무실서 기숙사로 퇴근하는 흐린 불빛 어두운 길에서 홀로 '잠들지 않는 남도'를 불렀다.

이제 드디어 6월이 왔다.

87년 6월의 함성과 깃발은 천지에 거대한 물결로 흘러 넘실거리는 여울로 흘렀지만, 이제는 20년 전의 그 모습이 마치 미치광이의 환청과 환영같이 오간데 없다. 보라색 스카프의 민가협 어머니들보다, 함부로 허용하지 않는 색이라는 Purple을 주제로 한 신용카드사의 광고가 생각나는 요즘. 그래... 세월이 변하지 않았는가? 우리는 그 끝자락에서 대롱대롱 매달렸던 청춘이지 않았는가?

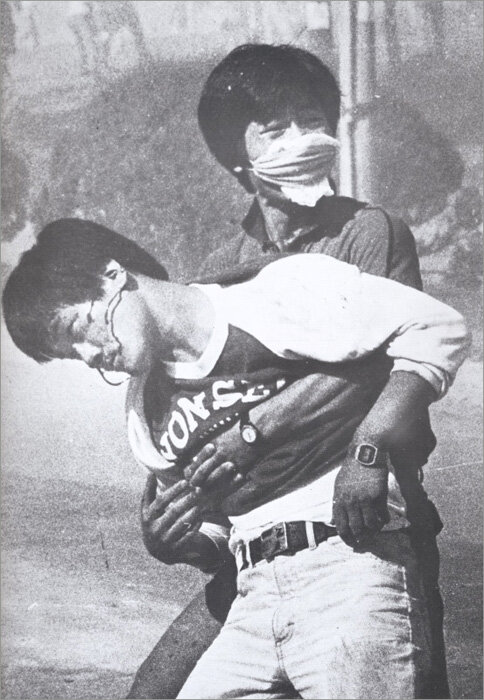

군바리 천지인 남쪽 조그만 내 고향 길거리에 붙은 한 포스터에 포함된 이 사진을 보고선 무슨 사연인지도 모르면서 양철냄비 속 뜨건 물처럼 피는 부글거렸고 머리는 뜨거워졌다. 위에서 찍었으니 숨어서 찍은 것이고, 봉에 실린 힘은 때려 피흘리는 것보다 더 긴장되었으며, 불끈쥔 두 주먹은 불의에 견디지 못하는 양심이라 내게 얘기하고 있었다. 대학에 와서 5.18 보도사진들을 보고서야 이 사진이 화려한 휴가에 포위된 빛고을에서의 사진임을 알았다. 내 인생을 뜨겁게 한 첫번째 사진이다. (저는 요즘 이미지로 나를 돌아보는 중이다.)

회사일로 기업과 함께 전국을 누비던 대학방문행사도 거의 마무리 되었다. 작년에 기획을 해 올해 처음 시작했는데, 생각보다 잡일이 너무 많아 노곤한 일정이었다 싶다. 그러나 뜨거운 4월/5월/6월에 대학가를 얼쩡대면서도 일보다 더 무겁고 생소한 것은 학내 분위기였다. 개인적이고 파편적인 분위기야 익힌 알고있는 터이나, 20년을 지나 맞는 그 뜨거움이 느껴지는 그 어떤 것도 눈에 보이지 않아, 아...요즘 친구들 공부열심히하는구나!!라고 좋게 생각하고 돌아서기 일쑤였다.

[ 87년 6월 거리의 아이 ] [ 20년이 지난 그시절의 청년들 : 출) 전자신문 ]

신촌 Y대에서 이 사진쯤은 걸려야하지 않겠나 했던 것은 나의 보기좋은 환영이었고, 신촌 S대에서 고시에, 공기업시험에 매달린 친구들이 안타깝다는 근심가득한 친구의 목소리는 춤동아리의 현란한 몸짓 앞에서 허한 환청처럼 들린다. 그저 그 젊은 친구의 고운 말들이 되레 위안이 되고 고마울 뿐이었다.

[ 87년 6월 연세대 정문, 이한열 직격최루탄에 피격 ]

돌릴 수 없는 세월이고 돌려서도 안되는 시간이지만, 치열한 과거가 없는 미래는 썰물 앞의 모래성이다. 몸은 과거를 살고 눈은 미래를 보자고 홀로 걸을때마다 요즘은 되뇌인다. 그럼에도 지금은 6월이고, 나는 종로로 시청으로 쏘다니며 그 환청과 환영을 듣고만 싶다. 오늘을 살고있으니까 말이야.