-

-

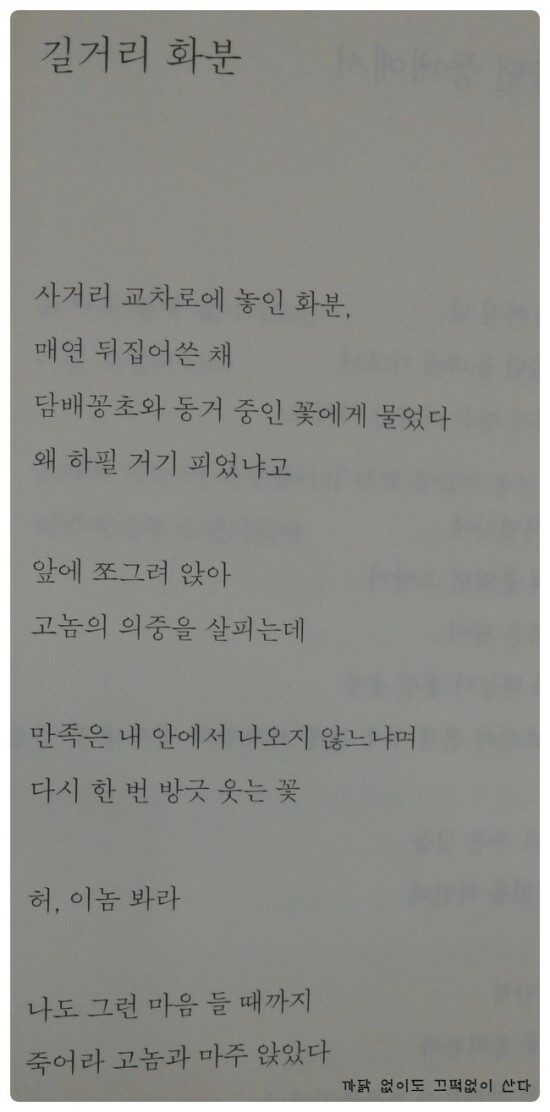

까닭 없이도 끄떡없이 산다 ㅣ 실천문학 시집선(실천시선) 221

이병승 지음 / 실천문학사 / 2014년 8월

평점 :

희극이냐 비극이냐가 문학으로서의 성패를 가늠할 수도 있음을 요즘 들어 어렴풋이 알게 되었다. 남편과 영화와 원작 책이 서로 다르다는 이야기를 하다가 영화에는 주인공이 사는데 책은 죽는다고 했더니 ‘책은 죽어야지’하는 것이었다. 왜 영화는 해피 엔딩이 먹히는데 책은 비극으로 끝나야 알아주는 걸까? 물론 다 그런 건 아니겠지만 말이다. 주인공을 고생시켜야 성공적인 작품이 된다니 작가들은 참 고약하겠다는 생각이 든다.

이 책은 사실 문학적 가치가 높은지는 모르나 적어도 나에게 참 깊이 다가왔다. 어려운 용어를 사용해 자신의 높은 어휘력을 자랑하지도, 가슴 깊은 곳에서 우러나오는 심연의 슬픔으로 눈물을 흘리게 만드는 것도 아닌데 그래, 그렇지 하며 공감하게 만드는 매력이 있었다. 게다가 희망적이고 밝은 게 마음에 들었다. 살다 보면 앞뒤 좌우 모두 꽉 막힌 듯할 때가 있다. 하지만 시간이 지나면 어떻게든 헤쳐 나갈 수 있는 게 또 인생이니 자신을 너무 비관할 필요는 없지 않을까? 너무 슬픈 시인들이 시를 통해 자신의 슬픔을 조금 덜 수 있을지도 모른다. 그리고 그 슬픔을 읽으며 이 사람도 그랬구나 하고 비슷한 슬픔을 가진 독자가 위로를 받을지도 모른다. 하지만 나는 아직은 희극이 좋다.

이 시들을 읽다 보면 불꽃같던 청년 시절 사회를 향해 뜨거운 불화살 시위 한 번 제대로 당겨보지 못하고 어느새 평범한 중년을 맞이하는 우리를 발견하게 된다. 이루지 못한 것들에 대한 아쉬움보다 어쩌면 현재의 자신에 만족하는 소시민적인 우리들의 모습 말이다. 하지만 끊임없이 이상을 향하는 마음을 잊고 싶지 않은 작은 돈키호테로 남고 싶은 시인과 나.

- 야생(16-17쪽)

구질구질 비오는 새벽 한시

식당에서 내놓은 쓰레기 봉투를 뒤지던 고양이와

눈이 마주쳤다

젖은 털 사이엔 상처가 보이고

새끼를 밴 듯 서럽게 부푼 배

공격이나, 그냥 갈 거냐를 묻는 노란 눈동자

도망칠 것인지 말지를 가늠하는 몸의 자세

경계의 활처럼 휜 등뼈와

가시처럼 뭉쳐진 젖은 털

한 발로 누른 닭 뼈

순간, 물웅덩이는 아프리카 초원의 늪으로 변하고

누군가를 이기기 위해 밤 새워 일할 작정으로 야식거리를 사들고 가던

내 우산 위에는 배고픈 검은 독수리 몇 마리

앉아 있는 듯 묵직한데

튕기는 빗소리 둥둥둥 북소리로 아득한

도시에 겹쳐진 야생의 한 순간

|