-

-

세 개의 바늘 ㅣ 매일과 영원 4

소유정 지음 / 민음사 / 2021년 9월

평점 :

손으로 하는 것이라면 무엇이든 흥미 있어했던 학창 시절, 수를 놓고 옷을 만드는 가사 시간을 좋아했고, 겨울마다 뜨개질을 했다. 저자의 책을 읽고 싶었던 이유도 향수 때문이 아닐까 싶다. 불과 몇 년 전까지도 코바늘 뜨기를 했지만 요즘은 시간이 없기도 하고 마음이 동하지 않아 전에 샀던 실들을 박스에 담아 두고만 있다. 마음의 여유가 생기고 만들고 싶은 게 있으면 다시 꺼내 들지 모르겠다.

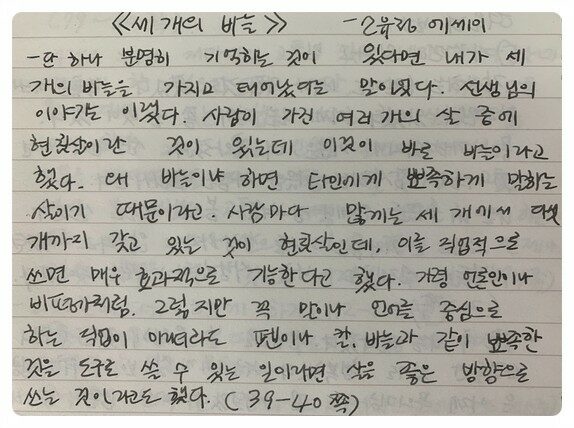

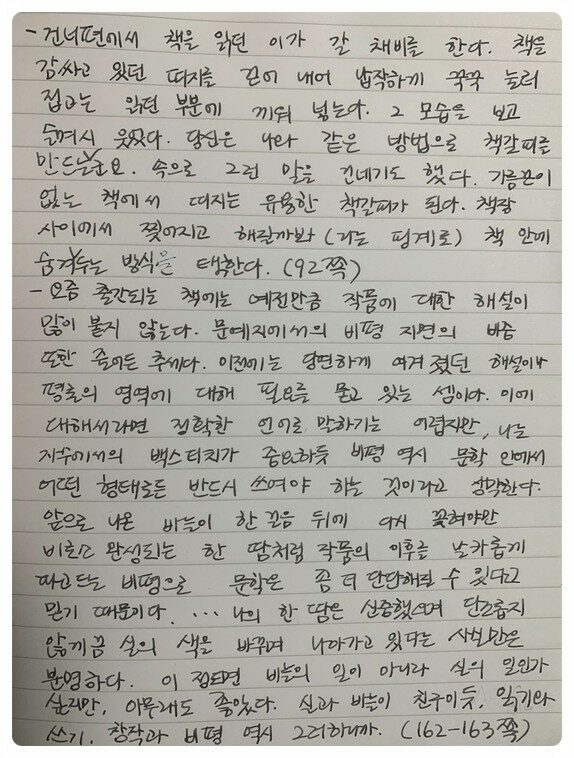

사주 풀이하는 분의 조언을 들은 이 책의 저자는 세 개의 바늘을 가지고 있음에 마음을 두고 바늘을 남을 찌르는 일이 아닌 물건을 만들고 글을 쓰는 데 사용하기로 한다. 자수와 뜨개와 평론이다. 서로 전혀 다른 것 같지만 문학이 자수나 뜨개와 닮아 있음을 이야기한다. 나만의 편견일지 모르지만 내 주변에 수를 놓거나 퀼트를 하거나 뜨개질하는 분들을 보면 마음이 참 따뜻하다. 오랜 손끝 노동으로 인해 득도한 것인지 그분들만의 따스함과 사람 향기가 있다. 모르긴 몰라도 저자에게서도 그런 분위기가 느껴질 것 같다. 평론가임에도 그녀의 글은 참 따사롭다. 내가 아는 평론가가 많지 않지만 작년엔가 읽은 김현 님의 책에서 그가 평한 적나라한 작가와 작품에 대한 글들은 책으로 인한 푸근한 감성과 함께 날카로운 시선을 느낄 수 있었는데 그에 비하면 소유정 평론가의 글은 무척이나 긍정적이다. 사실 나도 무언가를 볼 때 그 속에서 최대한 긍정적인 면을 보려고 노력하는 경향이 있다. 책을 읽을 때는 그 속에서 찾을 수 있는 작은 교훈이라도 보려 하고, 영화에서도 그나마 괜찮은 부분을 찾는다. 특히 사람을 볼 때 장점으로 단점을 덮고자 노력한다. 나는 그런 의미에서 소감문은 쓰되 평론은 쓰기 어려울 것 같다. 아마도 현직 평론가인 작가는 평론을 쓸 때와는 다른 어투로 이 글들을 썼을 것이다.

글을 쓰는 직업은 그 직업을 갖지 않은 사람들에게 어쩌면 미지, 혹은 동경의 대상일지 모른다. 적어도 나에게는 무척이나 그렇다. 직업과 아닌 것의 경계에 있는 사람들도 아마 많을 것이다. 에세이를 쓰는 의사, 소설을 쓰는 약사... 저자에게 세 개의 바늘 중 연필을 제외한 나머지 둘은 취미생활이라 볼 수 있다. 그로 인해 돈을 버는 것은 아니기 때문이다. 나에게는 어떤 바늘이 있을까 생각해 보았다. 교사용 지시봉, 글 쓰는 연필, 그리고 바이올린 활 정도 될까? 나에게도 교사는 직업이고, 글과 바이올린은 어쩌면 취미생활 인지도 모른다. 시간이 지난 다음에는 붓이 또 나의 바늘이 될지도 모르겠다. 태권도는 무슨 바늘일까? 주먹 혹은 손날 정도일까, 아니면 발차기하는 다리일까?

글의 내용 중 평론과 닮은 스파이더 웹 로즈 스티치가 인상적이다. 다섯 개의 기둥을 세운 후 거미줄처럼 천이 아닌 실 기둥 사이를 바늘로 왔다 갔다 하며 잦는 것은 반드시 이야기해야 하는 다섯 개의 기둥을 세우고 그 안에서 시를 혹은 소설을 거르고 다듬어 또 다른 글을 짓는 일과 닮았다. 이런 자수 기법은 이 책을 통해 처음 알게 되었다. 튼튼한 거미줄을 치기 위해 기둥이 무엇보다 중요한 거미처럼 나도 글을 쓸 때 기둥을 단단히 만들어야겠다는 팁을 얻었다.

저자는 자수뿐 아니라 빵도 굽는다 했다. 내가 좋아하는 스콘 만드는 법이 이 책의 말미에 또 소개되어 있었다. 결국 마음에 두었던 미니 오븐을 중고로 아주 저렴하게 구입해 낡디 낡은 토스터 자리에 두었다. 그걸로 몇 개의 스콘을 구울지는 모르겠지만 집안 가득 퍼질 스콘 향을 꿈꾸며 생크림을 사러 간다.

어렸을 적 바늘이 몸속에 들어가면 혈관을 따라다니며 찌른다는 말을 듣고 바늘을 보기만 해도 겁을 내던 시절이 있었다. 지금도 역시 바늘은 유용하기도 하지만 두려움의 존재이기도 하다. 바늘도 칼처럼 잘 사용하면 사람을 살리지만 잘못 사용하면 누군가를 아프게 할 수 있다는 것을 기억해야겠다. 내가 가진 지시봉, 연필, 바이올린 활(, 그리고 주먹과 붓)을 사람을 살리고 세우는 데 사용하도록 해야겠다.