-

-

물푸레나무를 생각하는 저녁 ㅣ 창비시선 237

김태정 지음 / 창비 / 2004년 7월

평점 :

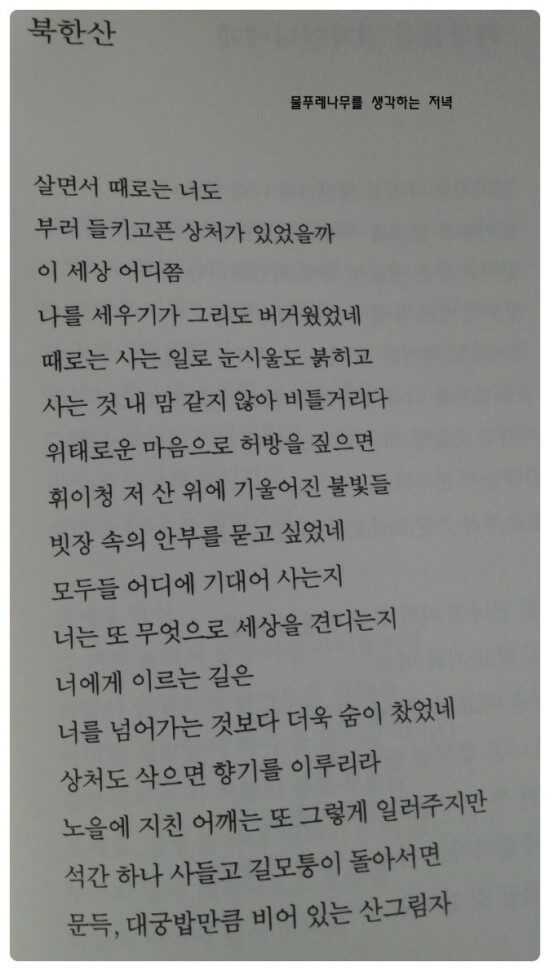

전주 가는 버스에서 만난 시집, 시인의 고독과 가난이 뚝뚝 떨어지는 안쓰러운 마음 가득한 시집이다. 그가 쓴 슬픈 시처럼, 많지 않은 나이에 지병으로 저 세상으로 가셨다. 따스한 방에서 다리 뻗고 자 봤을까, 이 시인은……

호마이카 식탁에서 시를 쓰고, 소박한 밥을 먹고, 고뇌하던 그녀의 작고 소중한 작업실. 시상이 떠오르지 않아 머리를 쥐어뜯다가도 마감 일이 다가오면 술술 풀려나오는 시어들을 엮으며 상쾌한 비명을 지르기도 했을 것이다. 그런 그녀의 마음을 알고 있을 것 같은 그 식탁을 이제는 버려야 할 것 같다고 한 이유가 무엇일까? 밥벌이 수단으로 사용하는 286 컴퓨터에 얽힌 사연은 귀엽고도 애처롭다. 왜 시인은 가난하게 살아가야 하는 것일까? 생활고에 시달리며 부업으로 연명하면서도 시를 놓지 못했던 시인의 삶.

처음에 시인이 남자인 줄 알았다. 여성 특유의 부드러움보다는 고군분투하는 삶의 전쟁을 감정을 절제하여 표현한 문장들 때문이다. 그러다 ‘언니’라는 단어가 나오는 걸 보고 여자라는 걸 알았다. 김태정 시인을 검색하니 환하게 웃는 사진이 나왔다. 암으로 젊은 나이에 세상을 떠난 그녀의 삶이 애달프다. 그 사실을 알고 다시 시를 읽으니 처음 읽을 때는 또 다른 느낌이다.

- 멸치 (76쪽)

네 뼈로 내 뼈를 세우리

네 살로 내 살을 보태리

네 몸을 이루는 바다로

삶의 부력을 완성하리

은빛 비늘의 눈부심으로

무디어진 내 눈물을 벼리리

어느날 문득 육지를 보아버린

네 그리움으로

메마른 서정을 적시리

그리하여 어느 궁핍한 저녁

한소끔 들끓어오르는 국냄비

생의 한때 격정이 지나

꽃잎처럼 여려지는 그 살과 뼈는

고즈넉한 비린내로 한세상이 가득하여,

두 손 모아 네 몸엣것을 받으리

뼈라고 할 것도 없는 그 뼈와

살이라고 할 것도 없는 그 살과

차마 내지르지 못하여 삼켜버린 비명까지도

|