-

-

서울 - 손홍규 장편소설

손홍규 지음 / 창비 / 2014년 5월

평점 :

절판

원문: http://blog.naver.com/kelly110/220350021061

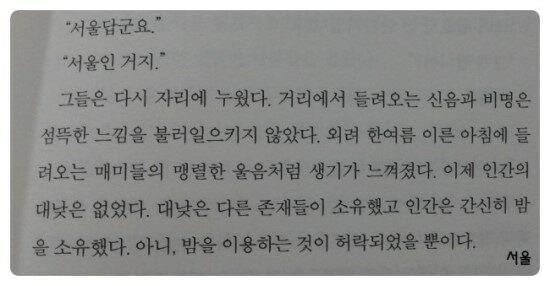

이 소설을 읽는 동안 이전에 읽은 두 책이 떠올랐다. 첫째는 <<고도를 기다리며>>인데 말장난처럼 꼬리에 꼬리를 물고 이어지면서도 철학을 담고 있는 재미난 대화글 때문이다. 두 번째는 <<더 로드>>이다. 그 이유는 가까운 미래에 핵폭탄으로 인해 인류가 망한 이후 살아남은 사람의 이야기라는 점에서 비슷한 느낌이 있었다. 하지만 이 책에는 그 어떤 책에서도 볼 수 없는 묘한 분위기와 스토리가 있다. 섬뜩한데도 책을 놓을 수 없게 만드는 힘을 지니고 있다고나 할까?

이 책을 읽는 동안 궁금한 게 한두 가지가 아니었다. 왜 등장인물들에 이름이 없을까? 심지어 주인공도 '소년'과 그 '동생'으로 그려진다. 함께 다니는 할아버지는 그냥 '노인', 그리고 아주머니는 '여자'로 표현되어 있다. 그리고 동생이 왜 헬멧을 쓰고 있는 건지 궁금했다. 뒤쪽에 어렴풋이 짐작할 수는 있지만 구체적인 이유를 꼬집어 설명하지는 않았다. 그리고 이렇게 많은 사람이 살고 있는 서울이 왜 파괴되었는지에 대한 내용이 나오지 않는다. 폭격으로 인함이라는 말은 있지만 왜 폭격을 당했는지가 명확하지 않았다. 대낮에 돌아다니는 짐승과 괴물들은 도대체 무엇일까? 소설의 마지막에 이르도록 이런 물음들에 명확한 답이 나오지 않아 답답했지만 그래서 더 책을 놓을 수 없기도 했다. 마지막 글쓴이의 말에서 이들의 존재를 '좀비라 불러도 좋고 무어라 불러도 좋다'(282쪽) 라고 하는 걸 보니 정상이던 사람들이 무언가 다른 존재로 변화되었음을 알 수 있었다.

이 책의 주인공인 소년은 변해버린 사람들을 지켜보지만 자신은 그렇지 않음을 절망하기도 하고, 감사하기도 한다. 하지만 세상은 이미 다른 존재들로 인해 더 이상 설 자리가 없다. 적인지 친구인지 구분하기 어려운 세상, 가족마저도 변해버리는 세상이 온다면 정말 견디기 어려울 것이다. 세상으로부터 철저하게 버림받은 소년은 스스로를 지키기 위해 안간힘을 쓴다.

소설의 초반부에 비해 뒤로 갈수록 무섭고 암울하기까지 하다. 이 이야기가 단지 괴물 이야기로만 여겨지지 않고 다른 의미로 다가오기도 했다. 멀쩡해 보이지만 인간성을 상실한 현대인들 속에서 시를 쓰는 사람이 남아 있다면 그가 보는 세상은 아마도 소설 속 세상과 비슷하지 않을까? 살아남기 위해 서로를 물어뜯는 일부 정치인들을 보면서 평범한 사람들이 느끼듯이 말이다. 너무나 깔끔한 문장과 철학이 있는 통통 튀는 대화문, 그리고 기발한 상상에 대해 진심으로 박수를 보내고 싶다.

- 야행성 맹금류의 울음이 들려왔다. 노인은 소년에게 담뱃갑을 내밀었다.

"피울래?"

"괜찮아요."

"괜찮지 않아. 세상이 변했으니까."

"어르신이 제게 담배를 권할 만큼이겠죠."

"담배를 거절할 만큼 무례해진 것도 변한 거란다."

"변하지 않는 것도 있어요."

"넌 원래부터 세상 따위와는 상관없이 살았다는 듯이 말하는구나."

"세상이 저를 상관하지 않았죠."

"그게 그거다."

"그건 그게 아니에요."

"그게 그것이 아닌 것도 그거다." (53쪽)

|