1. 줄거리 。。。。。。。

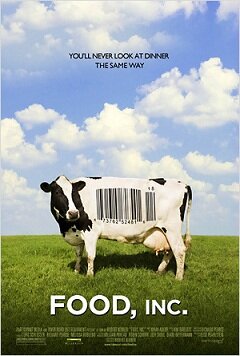

미국 사회에서 소비되는 식품 중 상당수가 농장이 아닌 공장에서 생산되고 있다는 약간은 불편한 진실을 다룬 영화. 정책적으로 과잉 생산된 옥수수는 각종 식품가공품으로 재생산되어 세계인들의 칼로리 섭취량을 급격히 올려 비만과 성인병을 비롯한 각종 질병들을 일으키고 있고, 나아가 소나 닭 같은 가축들을 좀 더 빨리 살찌우기 위해 사료로 사용되면서 동물들의 건강은 물론 그것을 먹는 인간들에게도 치명적인 문제를 발생시킨다. 뿐만 아니라 그런 ‘음식 주식회사’들이 자신들의 이익을 지키기 위해 어떤 식으로 권력을 동원하는지에 대해서도 추적한다.

2. 감상평 。。。。。。。

업계는 당신이 무엇을 먹는지 알게 되는 걸 원치 않는다.

만약 알게 되면 먹지 않게 될 테니까.

The industry doesn't want you to know the truth about what you eating.

Because if you knew you might not want to eat it.

흔히 1차 산업, 2차 산업, 3차 산업이라는 식의 산업구조 구분론에 익숙한 사람들은 우리가 먹고 있는 음식들은 당연히 1차 산업의 생산물이겠거니 하고 넘어가는 경우가 많다. 여기엔 씨앗을 뿌리고 열매를 거두거나 험한 바다에 나가 생선을 잡는 등의 전통적인, 자연친화적인 작업들에 관한 이미지가 강하다. 하지만 이 영화는 그런 낭만적인 이미지는 사실과 매우 다르다고 지적한다.

풀을 뜯어야 할 소들은 옥수수 사료로 살을 찌우려는 식품 기업들의 정책으로 인해 정상적인 소화과정에 문제를 일으켰고, 결국 O-157과 같은 인간에게 매우 해로운 대장균들이 그들의 위 속에서 자라게 되었다. 닭들의 경우는 더 비참하다. 생산비를 줄이기 위해 7주라는 짧은 기간 내에 사료를 통해 급속도로 살찌워진 닭들은, 뼈와 근육이 그 비정상적인 성장속도를 따라가지 못하게 되었고, 결국 자신의 무게를 이기지 못하고 대부분은 몇 발자국 밖에 걸을 수 없는 상황에 처하게 되었다. 과연 이게 정상적인 걸까?

더 싸고, 더 많고, 더 빠르게 식품을 생산하는 것이 결국 인류의 굶주림을 해결하는 데 더 도움이 될 것이라는 낙관론은, 이익을 극대화시키기 위해 종자에 대한 권리를 독점적으로 행사하기 위해 자작농들을 끊임없는 소송으로 괴롭히는 행태를 통해 헛된 기대였음이 드러난다. 기술의 발달은 인간을 행복하게 만들어 줄 수 있는 열쇠가 아니었다. 우리에게 필요한 건 욕심의 제어다.

전체적으로 마이클 무어 감독의 다큐멘터리를 보는듯한 느낌이었다. 다만 이 다큐멘터리의 경우 주제가 좀 퍼져있는 듯한 느낌을 받았고, 무어 식의 블랙 코미디는 찾아볼 수 없었다. 공장식 식품 생산으로 인한 질병과 그 피해에만 포인트를 두었어도, 혹은 유전자 조작 종자를 보유한 거대 기업들의 횡포 같은 꼭지에 집중했어도 괜찮았을 것 같은데.

‘우리가 수퍼마켓의 스캐너에 상품을 들고 가는 건, 로컬푸드나 아니냐, 유기농이냐 아니냐에 투표하는 것과 같다’는 영화 속 대사가 인상적이다. 어차피 거대기업의 로비와 돈에 지배를 받는 법보다는 소비자들의 현명한 선택이 더 큰 영향력을 발휘할 수 있을 것이라는 말. 일리가 있다. 민주주의 사회에선 조직된 소비자들의 힘이 결국 기업을 바꿀 수 있는 유일한 권력이다.