최근, 15년째 입고 있는 단벌 청바지의 엉덩이 밑쪽이 타졌다.

구멍이 뚫린 건 아니고 낡아서 미어진 것.

유명 브랜드도 아니고 동대문 시장에서 사입은 싸구려 보세 제품인데

왠지 마음에 들어 이때까지 애용해 왔다.

신기한 건, 그동안 10킬로그램이 넘게 살이 쪘는데 아직도 맞다는 것.

예전에는 이 청바지의 헐렁함이 좋았고, 지금은 허리 부분이 폭발할 지경이지만

다른 청바지를 사서 입고 싶지 않다.

나이도 그렇고, 이번 기회에 패션을 좀 바꿔볼까 하는 생각도 잠시 했지만,

잠깐의 망설임 끝에 나는 세탁소에 청바지를 들고 가 수선을 부탁했다.

'오바로꾸'인가 뭔가, 바느질로 교묘하게 '꼬매고' 났더니 앞으로도 10년간은 입을 만하다.

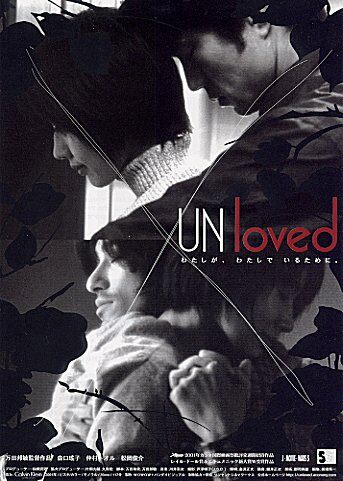

그 청바지를 입고 외출, 영화 <언러브드>를 보고 왔다.

나처럼 자신의 청바지를 끝까지 고수하는 여자의 이야기였다.(청바지는 영화에 안 나온다!)

이런 영화는 또 처음이다.

처음부터 끝까지, 눈곱만큼도 멋부리지 않고, 여주인공은 확고하게 자신의 기분과 입장을 이야기한다.

--나는 지금의 내가 좋거든.

하는 일도 괜찮고 내 방이 마음에 들거든.

그런데 뭘 바꾸라고?

왜 그래야 하는데?

시청의 말단공무원.

승진 시험을 준비하는 게 어떻겠냐는 상사의 말에 그럴 생각이 없다고 말하는 여주인공.

--지금의 제 일이 마음에 듭니다.

--누구나 할 수 있는 일인데?

무슨 사연이 있는 것도 아니고, 절망하고 체념한 것도 아니고,

그녀는 필요성을 느끼지 못하는 것뿐이다.

자신이 필요성을 느끼지 않는 일에 세상은 왜 그리 가타부타 말이 많은지......

여주인공도 그렇지만, 난 이렇게 멋부리지 않는, 덤덤한 어조의 영화를 처음 보았다.

이런 영화가 존재한다는 것만으로도 뭔가 숨통이 트이는 기분이다.