-

-

얼음 땡! ㅣ 웅진 우리그림책 28

강풀 글.그림 / 웅진주니어 / 2014년 7월

평점 :

강풀 작가는 타고난 이야기꾼이다. 많이 좋아지긴 했지만 여전히 그의 그림에서 감동을 받기란 쉽지 않다. 그렇지만 그의 글에서는 늘 특A급 감동을 받곤 한다. 만화가 강풀은 그야말로 금상첨화지만, 동화작가로서의 강풀 작가도 참으로 매력적이다. 첫번째 동화도 좋았지만 이번 이야기 더, 정말 더더더 좋았다. 추억도 되새기고, 감동도 무르익고 말이다.

강풀 작가가 어렸을 때, 그리고 내가 어렸을 때도 그랬다. 학교 끝나면 집으로 달려와 후다닥 숙제를 마치고!

그리도 뛰쳐나가 해저물 때까지 뛰어놀았다. 누구랑 특별히 약속할 필요도 없었다. 모두들 비슷하게 골목길에서 마주쳤으니까.

꼭 동갑내기 친구일 필요도 없었다. 자연스럽게 동네 오빠 언니가, 형 누나가 동생들과 어우러져서 놀았다.

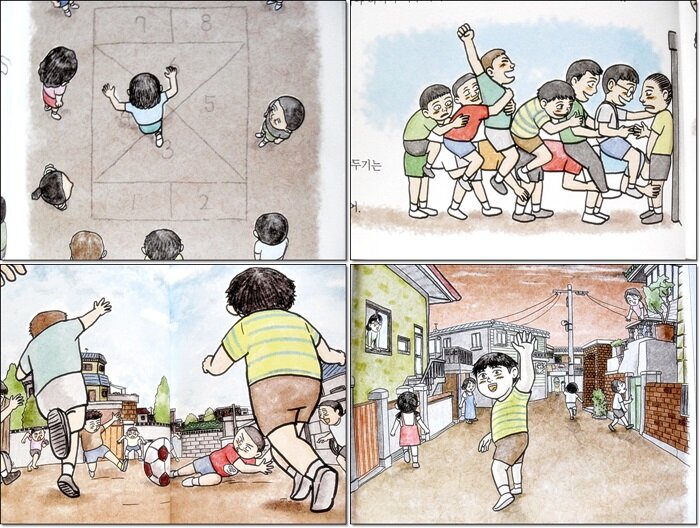

딱지치기, 구슬치기, 공기놀이, 비석치기 등등등

난 비석치기는 못해봤다. 구슬치기도 거의 못해봤다. 하지만 딱지치기랑 공기놀이, 고무줄놀이는 잘했고, 운동장에서 정글짐 혹은 철봉을 이용해서 하는 놀이도 좋아했다.

그 시절 어린이들의 최고 사망률을 기록한 것은 바로 저 '금밟기'가 아니었을까. 금밟지 않고 한단계 한단계 올라가면서 우리는 얼마나 희열을 느꼈던가. 땅따먹기도 재밌었고, 허수아비도 좋아했다. 무궁화 꽃이 피었습니다~ 한번 할라치면 얼마나 까르르 웃음이 났던가.

그러다가 밥 먹으라고 외치는 엄마 목소리가 들리면 모두들 주섬주섬 집으로 돌아갔다. 해저무는 줄도 모르고 놀았던 시절이다. 그렇게 뛰어놀고 난 다음의 저녁밥은 얼마나 꿀맛이었던가. 실컷 땀을 뺀 어린이들은 빠르게 잠이 들었고 다음날 아침, 오후의 즐거운 놀이를 상상하며 학교에 갔고, 쉬는 시간 그 짧은 동안에도 땀흘리며 뛰어놀지 않았던가.

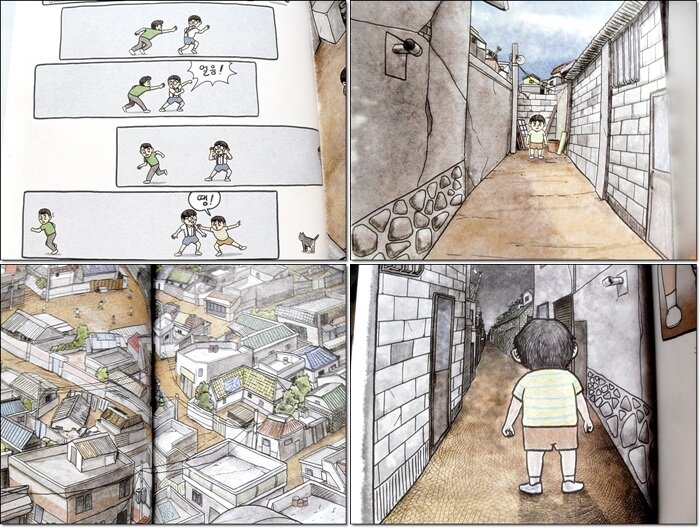

얼음 땡!은 그야말로 대표적인 놀이였다. 술래에게 잡히기 직전에 얼음!하고 외치면 술래에게 잡히지 않을 수 있었다. 대신 술래에게 잡히지 않은 다른 친구가 와서 "땡!"하고 외치며 터치를 해주어야 했다. 그 전에는 움직일 수 없었다.

여기, 얼음 땡!을 열심히 하던 한 친구가 있었다. 멀리까지 도망 가서 잡히기 직전에 "얼음!"을 외친 것 까지는 좋았지만, 너무 멀리 오는 바람에 '땡'을 해줄 친구가 보이지 않았던 것이다. 날은 점점 어두워갔고, 친구들은 하나 둘 밥 먹으러 집으로 돌아갔다. 땡을 당하지 못한 아이는 울상이 되었다. 친구들에게 잊혀진 것 같아 속상했던 것이다. 이 친구를 구해줄 또 다른 누군가가 과연 저 골목길을 돌아서 올 것인가?

이야기는 강풀 작가답게 아주 감동적으로 끝이 난다. 너무 예쁜 이야기여서일까? 책의 맨 뒤에 아이가 뻥이죠? 하고 묻는 순간 아빠가 "땡"을 외쳤다. 끝까지 익살스런 강풀 작가다.

요즘엔 아파트 단지에도 놀이터 대신 주차장이 세워지기도 하고, 흙모래밭이 아니라 우레탄을 깐 바닥이 자리하고 있고, 아이들은 학원 가기 바쁘고, 시간이 나도 핸드폰 게임으로 시간을 때우기 때문에 모여서 노는 문화를 접하기 어렵다. 요즘의 중고생은 '고무줄 놀이'도 잘 모른다. '공기놀이' 정도까지는 알아도.

더불어 놀고 협동정신도 키우고, 몸을 쓰면서 자라는 세대가 단절된 것 같아 속상하다. 이런 것이 가능한 시골의 대안 학교로 보내지 않는 한 쉽게 마주칠 수 없다. 지금의 아이들은 이런 놀이문화를 영상문화 속에서나 접할 수 있겠지. 착잡하기도 하고 서운하기도 한 일이다. 이런 것으로도 얼마든지 즐거울 수 있었던 아이들인데, 지금은 얼마나 자극적인 것들에 길들여져 있던가.

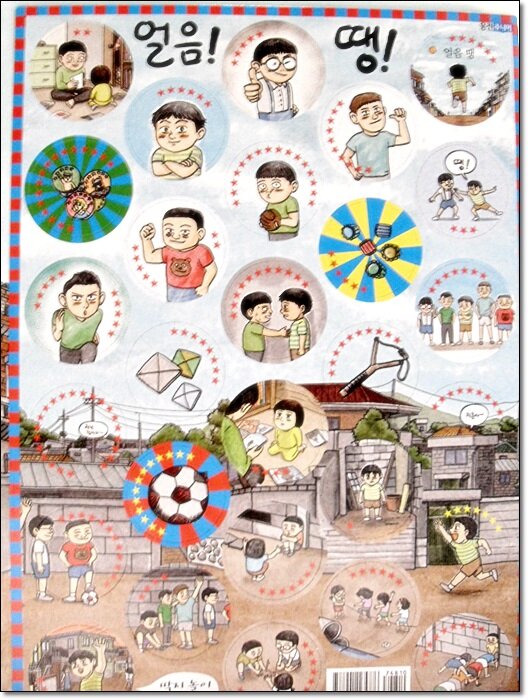

부록으로 같이 들어 있던 얼음 땡! 딱지다. 두꺼운 종이로 딱지를 넘기는 딱지치기보다, 이런 동그란 모양의 딱지를 손바닥으로 쳐서 넘기는 딱지를 더 많이 갖고 놀았다. 아무래도 실내에서 할 수 있어서 그랬던 것 같다.

돌아오는 설에는 다현양에게 이 책을 선물해야겠다. 이모 어렸을 적에는 말이야~ 하며 이런 놀이가 있었다고 소개해줘야지. 같이 딱지놀이를 하기에는 개수가 좀 부족하지만, 아무튼 소개는 시켜줄 수 있겠다. 우리 집에 왜 왔니 왜 왔니 왜 왔니~이런 노래도 들려줘야지.