-

-

구텐베르크의 조선 3 - 르네상스의 조선인

오세영 지음 / 예담 / 2008년 4월

평점 :

품절

푸스트 형제와의 법정 공방에서 인쇄공방과 성서 출판권을 빼앗긴 이후로 구텐베르크는 실의에 빠졌다. 석주원은 위기에 처한 인쇄소를 다시 일으키고 구텐베르크에게 희망을 주기 위해 애를 쓴다. 그가 위기 돌파의 출구로 여긴 곳은 피렌체. 이탈리아 르네상스가 꽃을 피우고 있는 그 한복판이었다.

역사적 사건과 그 무대를 배경으로 하는 까닭에 실존인물들이 대거 등장한다. 대표적인 인물이 코시모 데 메디치와 그의 아들 피에르 데 메디치, 조반니 데 메디치, 이 작품에선 주요 인물이 아니지만 훗날 중요 인물이 되어버리는 로렌초 데 메디치까지 메디치 일가가 나오며 그들의 반대 세력으로 루카 피티, 아뇰로 아치아욜리, 니콜로 소데리니, 디에티살비 네로니 등이 나온다. 메디치 일가의 독재를 견제하고 세력을 잡기 위한 공화파가 그들이다. 이 사람들은 이름만 어렵고 비중은 그리 크지 않지만, 누구라도 딱 보는 순간 그 사람! 하고 떠올릴 법한 등장인물이 있다. 바로 레오나르도 다 빈치. 이 책의 배경인 1462년에는 아직 십대의 소년으로 나온다. 어리지만 그때 이미 '천재'로 손꼽히는 인물이다. 왜 아니겠는가.

메디치 가에서 추진하고 있는 플라톤 아카데미 부설 인쇄소는 누구에게나 탐나는 사업이었지만 모두가 경쟁 상대가 될 수 없는 법. 결국 구텐베르크 인쇄소와 푸스트 인쇄소가 격돌한다. 푸스트 인쇄소는 여전히 사람을 매수하고 돈을 뿌리는 방법으로 도전하지만 석주원 측은 실력으로 정면돌파하는 쪽을 택한다. 여느 주인공들과 마찬가지로. 그쯤이야 모든 독자가 예상할 수 있는 전개인데 다만 석주원이 위기를 넘어갈 때마다 우연이 개입하는 게 불만이다. 메디치 가의 사생아를 보호해 준다든지, 나중에 로마에 가서는 추기경의 사생아를 생모에게 찾아주는 등, 뜬금없이 누군가가 튀어나와서 석주원과 엮이며 그들이 문제 해결의 열쇠가 되어주는 것이다.

얼마 전에 읽은 글쓰기 책의 표현으로 빌자면 '닫힌 표현'이 주로 쓰였고, '열린 표현'이 그다지 눈에 띄지 않는달까. 석주원이 얼마나 강직하며 뛰어난 실력을 갖춘 인물인가를 보여주기보다, 그저 그는 그런 설정의 인물이라고 정해놓고 시작하는 느낌이다. 조선의 중인 출신 아이가 장영실과 함께 명나라로 몸을 피한 후 서양까지 건너가 인쇄 문명의 꽃을 피우는 이야기 자체는 무력 매력적이다. 그러니까 발상의 전환과 상상력의 나래는 몹시 훌륭했는데, 그 좋은 소재를 하나의 마무리된 이야기로 끌어가는 힘은 좀 달리는 편이다. 좋은 식재료를 가지고 왜 이리 맛없는 음식을 만들었을까 안타깝다.

그 시절에 등장하는 유명한 교황이 세 명 나오고 엔리케 왕자에 콜럼버스까지 등장하는 화려한 출연진이지만 까메오 많은 영화치고 별볼일 없는 것처럼 메인 밥상은 실망스럽다.

책의 맨 뒤에는 관련 그림과 사진이 실렸는데 이걸 보는 재미는 제법 크다.

양피지 위에 책을 베껴 쓰고 있는 필경사의 모습. 작품 속에선 메디치 가의 사생아가 필경사로 중요한 역할을 해낸다.

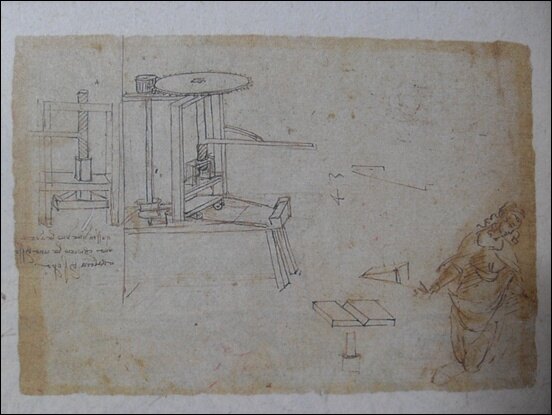

레오나르도 다 빈치가 설계한 자동인쇄기. 작품 속에서 석주원의 인쇄소 측이 경쟁에서 밀릴 위기에 처했을 때, 그것을 극복하게 해준 일등 공신이다.

구텐베르크가 인쇄소를 방문한 고객에게 인쇄된 종이를 보여주고 있다. 앉아 있는 저 남자, 저거 맨 다리인가??

15세기 피렌체의 전경. 이탈리아의 도시국가들 중에서 르네상스를 주도한 '꽃의 도시'다.

작품을 읽으면서는 배경 장소가 계속 이동하지만 그 현장감은 별로 살아있지 않다.

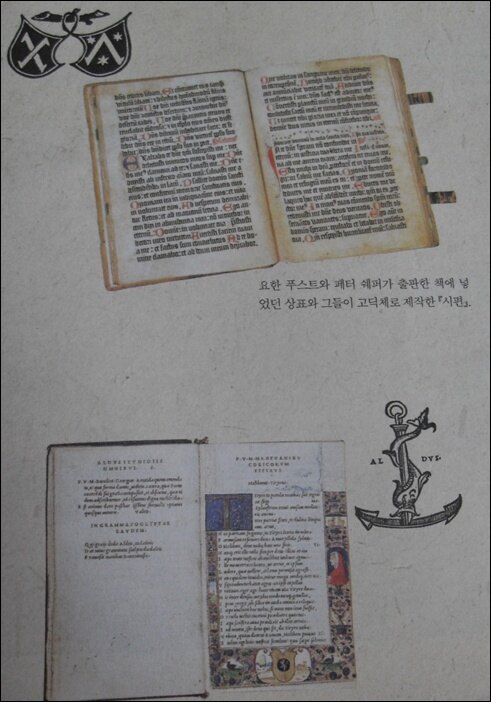

요한 푸스트와 쇠퍼가 출판한 책에 넣었던 상표와 그들이 고딕체로 제작한 '시편'

아래는 알도 마누치오가 창업한 알디네 출판사의 상표와 이곳에서 이탤릭체 활자로 만든 최초의 문고본인 베르길리우스 시집.

확실히 아래쪽 글자가 눈에 더 편하다. 두 인물 모두 작품 속에서 등장한다.

코시모 데 메디치가 머물던 피렌체의 피티 궁전. 그는 이탈리아 르네상스 시대 피렌체 공화국의 은행가이자 정치 지배자로서 문화예술의 적극적인 후원자였다.

독일 마인츠에 있는 구텐베르크 박물관. 이곳이 오히려 '꽃의 도시' 느낌이 강하다. 꽃나무 때문인가 보다.

무려 3권이나 되는 책을 읽었는데 좀 허탈하다. '베니스의 개성상인'도 세 권짜리인데 읽어야 하나 말아야 하나 고민이다. 그 책도 출발 지점의 상상력이 빼어나다고 알고 있는데 이야기의 힘이 약하면 화가 날 것 같다.

이 책을 쓰면서 저자는 우리나라에서 금속활자가 시작되었다는 것을 강조하는 게 목표였던 것 같은데 목표와 달리 그 메시지가 잘 전달된 것 같지는 않다. 등장인물의 입을 빌려서 얘기를 할 때도 마치 ppl을 보는 느낌이 들었으니 말이다.

시작할 때이 기대치가 있어서인지 마무리의 만족감이 너무 떨어진 게 아쉽다. 욕심이 앞섰던 듯하다. 작가도, 독자도.