-

-

빨간 나무 ㅣ 풀빛 그림 아이 15

숀 탠 글 그림, 김경연 옮김 / 풀빛 / 2002년 10월

평점 :

구판절판

'도착'으로 알게 된 이름 숀 탠. 1974년 호주 태생. 생각보다 젊은 작가군요. 그가 쓴 어른들을 위한 동화.

중고샵에서 날 보고 손짓하던 빨간 나무를, 냉큼 집어 올렸지요.

표지에는 빗물이 주룩주룩 내리고, 종이로 만든 조각배 위에 침울한 얼굴로 들어가 있는 아이의 모습이 보입니다. 아이의 얼굴을 하고 있지만 어른인지도 알 수 없고, 남자인지 여자인지도 구분되지 않습니다. 중요한 것이 아니기 때문이지요. 누구나 침울해질 수 있고 고독해질 수 있고, 외로워질 수 있는 거니까요. 조각배에는 여러 글씨가 어지럽게 적혀 있는데 그 중에서 'nothing', 'don't', 'dark', 'trouble', 'worse', 'nobody', 'fate'... 이런 단어들이 눈에 들어옵니다. 그림 속 사람의 마음을 담은 것일 테지요. 조각배의 그림자가 물결 속에 드리워져 있는데, 검은 그림자 중에 유독 빨간 단풍잎 하나가 반짝이네요. 저 붉은 단풍잎 한 장을 따라가 봅시다.

때로는 하루가 시작되어도 아무런 희망이 보이지 않는 날이 있습니다.

부옇게 날이 밝았는데도 집안은 어둡다. 그림 속 주인공의 표정도 어둡다. 저 문을 열어도 아무 것도 없을 것 같은 그런 울적하고 피로한 날. 모든 것이 점점 더 나빠지기만 한다.

어둠이 밀려오고...

마치 영화 '괴물' 속 그 괴 생명체를 보는 듯하군요. 그 녀석에 비하면 많이 슬퍼 보이지요. 저 끔찍한 얼굴을 한 저 생명체가, 사실은 우리의, 나의 마음일 수도 있는 겁니다. 저렇게 고통스럽게 피눈물을 흘리고 있는데, 아무도 쳐다보질 않네요. 모두들 자기 마음 속의 상처입은 괴물은 감당하기도 힘이 들거든요. 어깨가 축 처져서 땅만 보고 걷는 저 아이.

아무도 날 이해하지 않습니다.

세상은 귀머거리 기계

마음도 머리도 없는 기계

내 이야기를 들어주지 않는 세상. 단절된 관계. 끊어진 소통. 저 막막한 곳에서 유리병에 갇힌 채 세상을 바라보고 있네요. 투명한 유리 너머 세상을 바라볼 수는 있어도 다가갈 수도, 만질 수도 없다면 얼마나 아프고 서러울까요.

그런데 세상만 나의 이야기에 귀를 기울이지 않는 게 아닙니다. 나 역시, 세상의 소리에 귀를 기울이지 않을 때가 많지요. 우리는 그렇게 서로가 귀머거리 기계로 전락해가고 있어요.

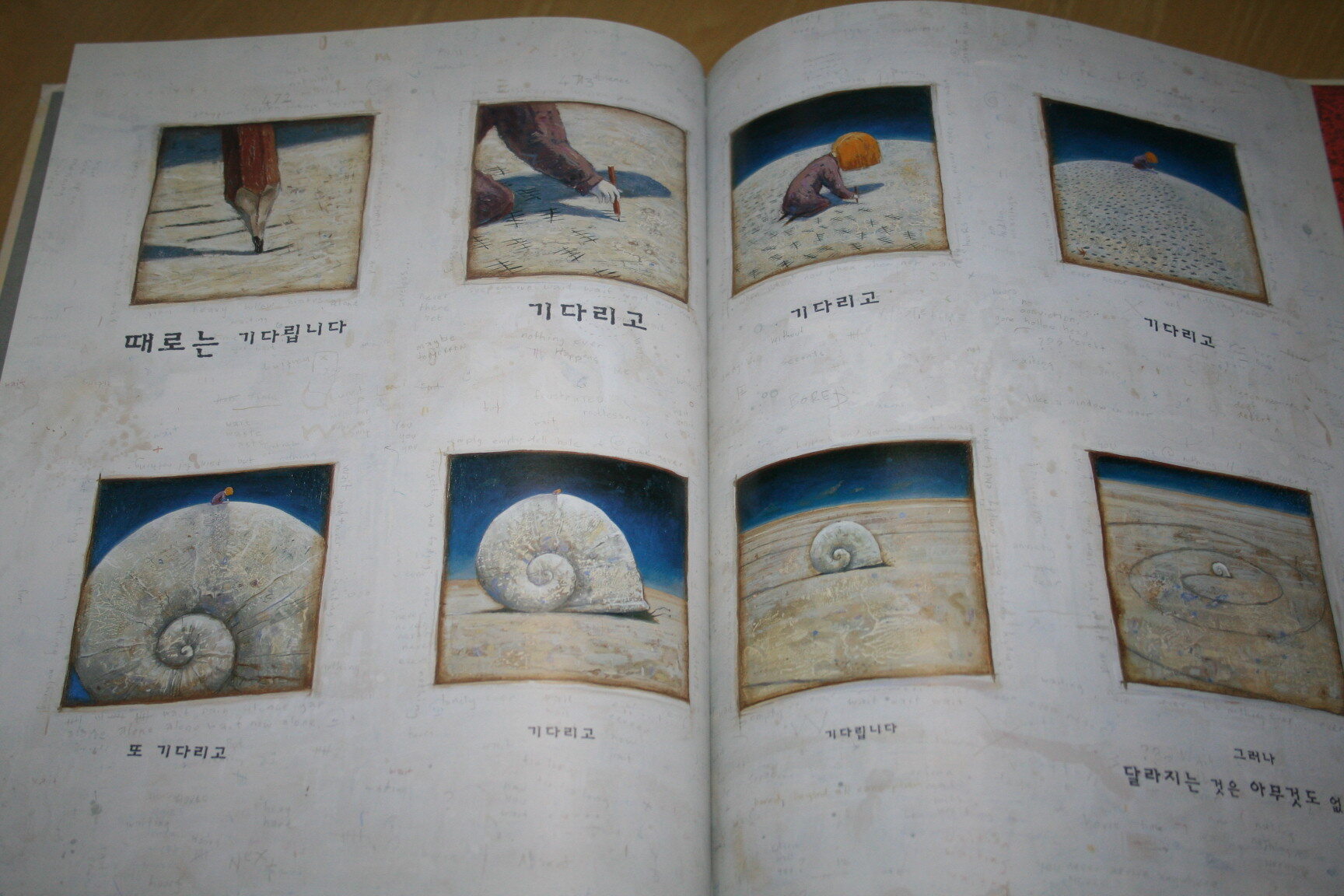

때로는 기다립니다.

기다리고

기다리고

기다리고

또 기다리고

기다리고

기다립니다.

그러나

달라지는 것은 아무것도 없습니다. (책 속 글씨가 점점 작아지고 옅어집니다.)

기다림으로 쌓은 희망이 바뀐 절망의 무게가 거대한 산으로, 움직일 수 없는 짐이 되어버렸어요. 저 광막한 곳에서 어디로 갈까요. 어떻게 움직일 수 있을까요......

그리고 모든 일은 한꺼번에 터집니다.

아름다운 것들은 그냥 날 지나쳐 가고

끔찍한 운명은 피할 수 없습니다.

약속이나 한 것처럼 한꺼번에 나를 몰아쳐 세우는 세상사가 참 야속하지요. 왜들 그렇게 잔인해지지 못해서 안달인 걸까요. 진정, 모두가 나를 버린 걸까요. 행운은, 행복은 어디서 내게 손짓을 해줄까요? 이렇게 열심히 기다리는데 말입니다.

때로는 자신도 모릅니다.

무엇을 해야 할지

내가 누구인지

내가 어디 있는지

끊임 없이 스스로에게 질문을 던지지만 해답을 모를 때가 더 많지요. 누구도 가르쳐주지 않는데 답은 더 미궁 속으로 빠져서 수렁 속을 헤매이게 됩니다. 저렇게 한치 앞도 밝혀지지 않은 어둠 속에서 말이에요.

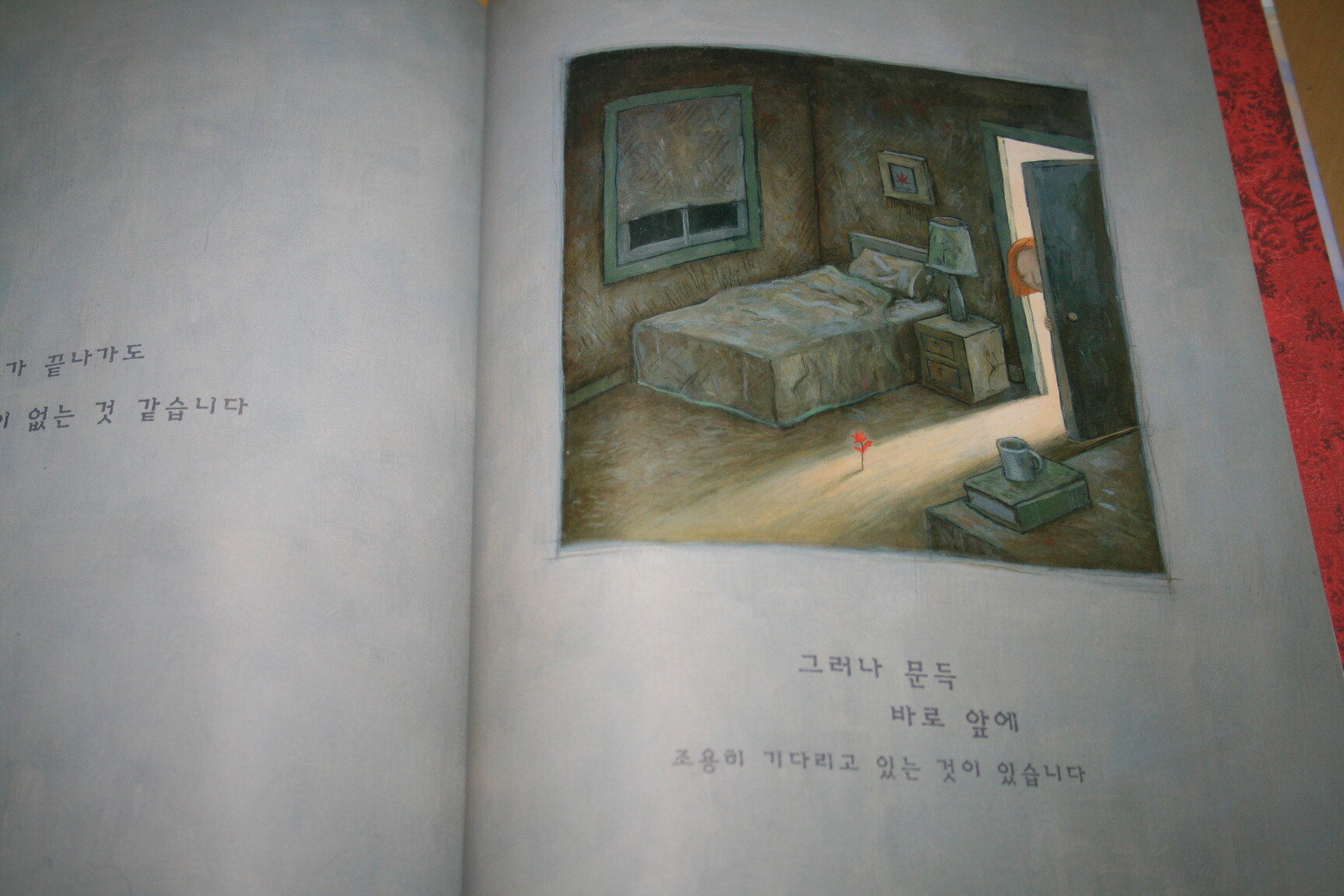

하루가 끝나가도 아무런 희망이 없는 것 같습니다.

그러나 문득 바로 앞에 조용히 기다리고 있는 것이 있습니다.

그렇지만 우리는 망각의 동물. 끊임없는 희망 고문으로 더 힘들어져도, 끝내 포기하지 못하는 끈질긴 생명체지요.

그리고 정말로 희망이 우리 눈앞에 도착해 있을 때도, 가끔은 있다는 것을 알지요.

혹시 아나요. 한 잎으로 피었던 단풍잎이, 저렇게 풍성하게 열리는 거대한 빨간 나무로 바뀔 지도요.

밝고 빛나는 모습으로

내가 바라던 바로 그 모습으로

각 그림마다 꼭 한 장 씩 숨어 있던 빨간 나뭇잎. 그 나뭇잎들을 따라오다 보면 저렇게 커다란 빨간 나무를 만날 수 있지요.

희망의 크기도 더불어 같이 커졌나요? 활짝 웃는 웃음이 아닌, 살짝 미소 짓는 저 아이의 소박한 행복이 눈에 그려집니다.

우리에게도 소박한 행복이 날마다 조금씩 커 가기를 소망해요.