말이나 글 그리고 행동에서 그 사람이 어떤 사람인지 우리는 추측하곤 한다. 우리가 추측하는 상대에 대한 느낌들은 맞기도 하고 틀리기도 하다. 우리가 읽어내는 상대가 '보이고 싶은 대로 보이려고 하는지' 혹은 '있는 그대로'를 보이려고 하는지에 따라 다를텐데, 여태 살면서 깨달은 게 있다면, '보이고 싶은대로 '사는 것은 꽤 피곤한 일이라는 거다.

물론 다른 사람들에게 개념 있는 사람, 깨어있는 사람, 똑똑한 사람, 예의 바른 사람으로 보이고 싶은 게 당연한 욕망이다. 그러나 내가 '실제 그런 사람'이 아니라면, 그렇게 어떠한 '척' 하는 삶이란 제대로 되지도 않고 결국 뽀롱나기 마련이다. 내가 보이고 싶은, 내가 꾸민 면을 대부분의 많은 사람들이 보며, 그것이 나의 진짜 모습인 줄 생각한다 하더라도, 어딘가에서 누군가는 내 진짜 모습을 궤뚫고 있다. 그 사람은 친한 사람일 수도 있고 아닐 수도 있지만, 어쨌든 내가 들키고 싶지 않은 꽁꽁 감추어둔 면을 누군가는 보고야 만다.

[우행록]에서는 그런 사람들의 이야기가 나온다. '보이고 싶은 면'을 보이려고 행동했지만, 누군가에게 진짜 모습을 들켜 버리는 사람들.

지금까지 살아오면서 내가 깨달은 게 있다면, 그냥 내 모습 그대로를 사는 게 편하고 행복하다는 것이다. 나는 이런 사람이야, 를 가감없이 드러내는 것이야말로 가장 편하고 행복하게 살 수 있는 길이다. 내 무식함을 드러내고, 내 무례함을 드러내면서 사는 것. 그러다보면 누군가는 그건 이렇게 해보는 게 어때, 하고 자신의 의견을 내게 말하고 또 내 잘못된 점을 지적해주기도 하면서 나는 앞으로 나아갈 수 있는 것 같다. 그러나 보이고 싶은 면만 보이고 살려면 가면에 가면을 쓰고 거짓말에 거짓말을 해야 하고 꾸민데 더 꾸며야 한다. 아, 생각만 해도 피곤하지 않은가. '이렇게 보이고 싶다면 이렇게 말해야겠지', '이렇게 보이고 싶다면 이렇게 써야겠지' 를 생각하다가는 결국 본질의 나를 놓치고 만다. 그냥 '난 이렇다' 하는게 가장 속편한 듯. 화장을 두껍게 해서 내 얼굴의 넓은 모공을 감출 수 있다고 해도 내 모공이 정말 없어진 건 아니다. 아주 크게, 그냥 거기에, 계속 있다. 이건 뭐 모공에센스를 발라도 쪼그라들질 않어...

연애란 게 참 어려워요. 마음의 추가 서로 평행을 이루면 좋겠는데 그게 좀처럼 쉽지 않으니까요. 서로 아무리 좋아한다고 해도 어느 한쪽으로 추가 기울기 마련이죠. 감정의 무게가 덜한 쪽은 결국 상대방에 질리기 시작할 수밖에 없어요. 함께 대화를 나누고 거리를 걷는 게 귀찮게 느껴지는 거죠. 그런 온도차를 서로의 노력으로 메워나가면서 연애를 이어나가는 건데, 젊을 때는 그것만큼 어려운 일도 없어요. 그러다 결국 헤어질 수밖에 없죠. (p.161)

이 문장을 읽는데, 너무 슬펐다. 분명 처음 시작할 때는 함께 대화를 나누고 거리를 걷는 게 지상 최고의 목표이기도 했을텐데, 그러다 어느정도의 시간이 흐르면 귀찮게 느껴지다니. 결국 새것은 헌것이 되고 헌것도 새거였던 순간이 있었다던, 《우리도 사랑일까?》의 대사만이 명백한 진리일까. '오래된' 혹은 '오래 지속되는' 연애라는 것은, 바로 그런 '온도차'를 메워나가는 것이구나, 새삼 고개를 끄덕인다. 내 마음대로 안된다고 팽- 돌아서는 게 아니라, 이걸 메워나가기 위해 서로 노력하는 것, 아마도 그것이 젊은 시절을 보내고 조금 더 어른이 된 사람들의 연애이겠다.

나란히 혹은 함께 걷는 것에 대해 생각했다. 일전에 한 남자와 데이트를 하고나서 다음날 채팅으로 남자사람친구랑 대화를 하는데, 어제의 데이트는 어땠냐, 고 친구가 물어봤다. 나는 좋았다고 말하면서 덧붙였다. 좋아하는 남자랑 걷는다는 거, 그건 굉장히 안정감을 준다, 옆에서 함께 걷는 것 만으로도 내 걸음 자체가 편안해지고 또 편해진다, 내가 더 쉽게 걸을 수 있게끔 이 남자가 다 길을 마련해주는 그런 느낌이다, 라고 말을 했더랬다. 실제로 그순간 그와 걸을 때 길이 그냥 모세 앞에서 바다 갈라지듯이 갈라지는 느낌이었달까. 그가 내 손을 잡은 손에 힘을 줘서는, 사람들이 많을 때면 자기 옆으로 바싹 나를 끌어당기는데, 뭔가 샤라라라랑- 마음속이 꽉 차는 느낌. 만나자마자 함께 걸어 식당으로 향하는데 문득 내 발을 보더니, 보도블럭 홈 파여서 그 굽으로 걷기 불편하겠다, 고 말하는데도 깜짝 놀랐다. 이 남자는, 어떻게 이런 것까지 신경쓰지? 하고. 그 남자의 전과 후에, 보도블럭 위를 걷는 내 굽에 대해 신경쓴 남자는 없었다. 아, 이런거 쓰니까 또 막 마음이 거시기해질라고 해...그만 생각해야지. 막 가슴이 뻑뻑해지고 묵직해지고 그러네. 그렇게 함께 걷고 헤어진 다음날, 출근길에 이화동 들으며 완전 가슴이 폭발할라 그랬었는데..하아-

그만두자. 이런 생각은....술만 마시고 싶어지니까.

몹시도 마음을 빼앗기게 되는 장면들이 몇 개 있는데, 나는 특히 남자든 여자든 운동하는 장면이 그렇다. 내 남동생도 예외일 수 없어, 나랑 산에 가다가 웨이트 하는 거 보면 막 뿌듯해지고 좋아가지고서는 '사진 찍어도 돼?' 라고 묻고는 '이 사진 올려도 돼?' 하고 막 애원한다 ㅋㅋㅋㅋㅋ 나는 엄청난 근육을 가진 파워맨들한테서는 매력을 못느끼는데, 뭐라고하지, 이런 보통의 일상을 사는 남자사람들이나 여자사람들이 자신의 몸 관리한다고 운동하는 거 보면 막 겁나 매력적이라고 느껴지는거다. 암튼 이걸 알아서인지, 내 이성친구중 한 명은 가끔 자신이 운동하는 장면을 찍어 보내주는데, 와, 진짜 속깊은 이성친구인게, ㅋㅋㅋㅋㅋ, 어제는 무려 허리들기 운동하는 장면을 찍어 보내준 거다. 똑바로 누워 팔다리를 바닥에 대고 허리와 머리를 들어올리는 건데, 어떤건지 내가 간단히 그림으로 그려보았다. 이해를 도울 수 있도록.

우앙 멋져 >.< 뭘 이런걸 다해!!!

그래서 완전 초멋짐,초섹시함이라고 호들갑 겁나 떨었는데, 내게 이게 안되냐고 묻는거다. 해본적은 없지만 안될걸? 이라고 했더니, 해보라고, 될거라는 게 아닌가. 그래서 내가 또 자려고 불도 다 껐다가 다시 켜고 침대에서 내려와 바닥에 누워 양 팔을 위로 들어올려 바닥에 댄 뒤 다리와 허리를 들어올렸다. 거기까진 되는데, 머리가 절대 안들어지더라. 아무리 기를 써도 머리가 안들어져....그래서 속깊은 이성친구에게 말했다.

머리가..안들어져...든 게 너무 많아서 무거워 그런가봐.

저건 머리 무거워서 나는 안되는 걸로...그렇다면 속깊은 나의 이성친구의 머리는 새털처럼 가벼운건가? 갸웃갸웃.

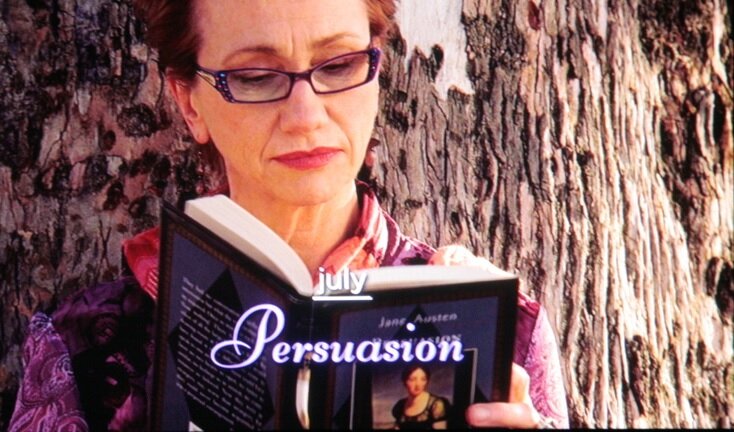

그리고 마음을 빼앗기는 또하나의 장면은 바로 책을 읽는 장면이다. 히잉. 몇 년전에 애인과 데이트하다가 까페 앞을 지나는데, 애인이 옆에 있는데도 나는 까페 안에 혼자 앉아 책을 읽고 있던 남자를 멈춰선 채로 물끄러미 바라보았던 적이 있다. 애인 따위...-_-

오늘 여차저차해서 영화 [제인 오스틴 북클럽]의 스틸컷을 찾아볼 일이 있었는데, 아아, 갑자기 영화속에서 책 읽는 등장인물들의 모습이 떠오르면서, 그때도 내가 되게 좋아했지, 하면서 사진 보는데 너무 좋은 거다. 아, 나는 진짜 책읽는 모습이 너무 좋아! >.<

아 좋아...너무 좋아... ㅠㅠ

그나저나 내가 그려서 올린 저 그림을 보노라니 이해를 돕기는 커녕 망치는 게 아닌가 하는 생각이...나 이제 미술학원 좀 다녀야할까...암튼 대단한 고칼로리를 겁나게 먹고싶다.