-

-

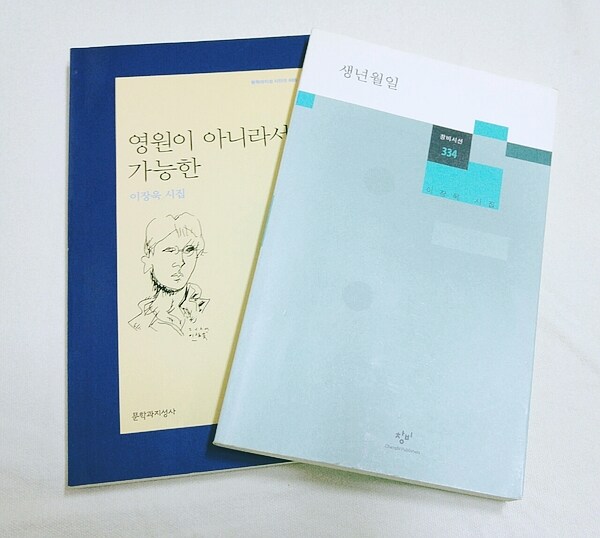

정오의 희망곡 ㅣ 문학과지성 시인선 315

이장욱 지음 / 문학과지성사 / 2006년 4월

평점 :

땅에는 지진의 전조가 있지만 잘 쓴 시에서는 그런 전조가 없다. 방심하고 있던 우리 생각에 언어의 도끼가 내리 꽂힌다.

가볍고 산뜻한 곡들을 주로 트는 아침 라디오 프로그램 음악 같은 1부를 읽고 2부로 접어들며 지형이 좀 달라지는군 하는 순간 나는 「지진」 시에서 크게 멈춘다. ˝누군가 하루 종일 生活에 대해 말하고 싶었는지도 모른다˝로 끝낼 줄 몰랐다. 그 말은 지진으로 인한 어떤 인생의 종말을 말한다고도 할 수 있지만, 한 번 시작된 生에는 수많은 여진이 몰려온다는 통찰도 함축되어 있다. 하필 生活만 한자로 씌어 있어 한글로 이뤄진 이 시에 강렬한 균열이자 지진의 근원처럼 작동한다. 김수영 시에서 한자가 그랬듯 이장욱 단어 배치 감각도 인정할 수밖에 없겠다. 나는 단어 비즈발을 걷으며 詩 스튜디오 속으로 더 깊숙이 걸어 들어간다.

곧 「이탈」시를 만났다. ˝조그만 나사가 천천히 회전˝하는 찰나 속에 밤하늘의 별빛과 질주하는 택시와 천천히 고개를 숙이는 난과 잠에 빠져드는 너와 아직 추락하지 않는 선반이 이상한 목적으로 배치되어 있다. 靜과 動의 운동성이 잘 느껴지는 시다. 나는 이쯤에서 드디어 알아챈다. 이장욱의 이 시집은 운동성의 즉흥연주가 되려 한다는 것을.

바로 이어지는 「잡담」에서는 분수처럼 흩어졌다 스며드는 ‘나‘가 있고 ‘손톱이 자라는 속도‘ 속에 수많은 것들이 스쳐 지나간다. 「불놀이야」 시에서는 ‘두 팔을 벌리고 불놀이야 아 아 아‘ 소리를 지르며 달려 나갈 것 같은 ‘나‘가 있다. 「식물성」 시는 어떤가. ˝최대한 빠른 속도˝, ˝이동˝, ˝중력˝, ˝슬로모션˝, ˝추락˝, ˝뻗어간다˝는 단어들이 모여 있다. 「아마도 악마가」 시에서는 ˝온몸이 지워질 만큼 빠르게 생각˝, ˝줄어드네˝, ˝미친 듯이 후진하는˝, ˝되돌아오는˝, ˝잠기자˝, ˝줄어들자˝, ˝날아다니겠지˝, ˝뒤로 걸었네˝가 우글거린다. 「만남의 광장」에서는 ˝다가오는˝, ˝올라가고˝, ˝이룩했는데˝, ˝모여들었다˝, ˝타타타 떠가는˝, ˝우주선처럼 떠오르자˝, ˝내리는˝, ˝사라지˝는 운동성의 파티다. 내 추측이 꽤 신빙성 있지 않은가. 이렇게 운동성에만 열중해서 시를 읽을 순 없지. 시가 다 사라지기 전에 시의 풍경에 다시 집중했다. 왜 이러한 운동성이 나와야 했는지 찾아야 한다. ˝나는 지구의 회전을 느낄 때가 있다˝(「복화술사」)고 말하게 된 건 ˝저 완벽한 균형이 지겹지도 않은가 봐˝ (「비열한 거리ㅡ코끼리군과의 통화」)란 생에 대한 환멸과 ˝그대에 대한 나의 중얼거림이 문득 물리적인 것들로 가득할 때˝ 만들어지는 궤적(「궤적」)에 대한 도취 때문이지 않았을까 짐작하자 2부가 끝난다.

3부에서도 스며들고 통과하고 질주하며 안되면 이륙이라도 해서 사라지고픈 염원으로 가득하다. ˝삼차원은 지겨워˝(「중독」)라고 말하며 어떤 내부도 지니지 않는 평면을 꿈꾼다. 그러나 무관한 것들은 서로를 통과하며 ˝한없이 환원˝( 「물질들」 , 「기하학적 구도 」) 된다.

˝그러므로 이상한 同感의 순간이 있다. 지금 누군가가, 내가 바라보고 있는 황혼을 바라보고 있다는 것. 나는 당황한다. 나는 황혼을 통해 내게 건너온 당신과 무관한 자. 황혼이란 항상 사소한 우연일 뿐.... (중략)... 침묵. 다시 돌아온다는 것. 침묵˝(「용의자」)

침묵에서 시작해 침묵으로 끝나는 음악처럼 이장욱 시들은 질주의 회귀를 멈출 수 없다. 겨냥할 수 있는 것들을 최대한 詩로 찌르고 지우며 이동해야 한다. ˝아무도 돌아보지 않˝고( 「괴물과 함께 톨게이트」) ˝아무도 고개를 돌리지 않˝지만(「확산」) ˝내가 말하는 속도는 속도가 아니라 나의 변신˝(「외계인 인터뷰」)이며, 음악이 음악을 통해야 완성되듯 언어는 언어를 통해야만 가능하기 때문이다.

시집 끝으로 올수록 시들은 심야방송 음악처럼 어두워진다. 이 시집 제목과 표제시 「정오의 희망곡」은 분리해서 볼 필요가 있다. 표제시는 『정오의 희망곡』이란 유명 라디오 프로그램에서 정기적으로 흘러나오는 음악과 사연의 통속성을 떠올리게 하는 구성이다. 수록 시 중에 뽑아서 책 제목을 만들기 마련이지만, 이 시집은 결국 자신의 머리 위로 흘러가는 태양을 떼어내지 못하는 자의 끝나지 않는 읊조림이므로 ‘정오의 희망곡‘이 적확했다고 말하고 싶다. ‘희망‘에서도 중의적인 뜻을 살펴야 한다. 간절하지만 어렵기 때문에 우린 희망이라고 말한다. 희망은 절망이란 뒷모습을 갖고 있지 않던가. 끝을 알 수 없는 희망고문으로 시가 쓰인다는 걸 안다면 밝은 울림의 ˝정오의 희망곡˝이 반어적 표현이라는 것도 짐작할 수 있다. 결코 알 수 없고 결코 책임질 수 없으며 결코 도달할 수 없는 나라는 존재에게 보내는 서명으로도 딱이다. 아무리 써도 나는 받을 수 없으니 시인의 페르소나 같은 코끼리 군이 계속 등장할 수밖에 없는 이유이다. 내가 당신이 아무리 사라져도 코끼리 군의 엽서는 또다시 도착할 것이다. 사라지기 좋은 음악 같은 언어로.

To be Continued...