의사선생은 당분간 고개를 뒤로 젖히지 말라했다. 엎드려 잠을 자야 했던 시기에 비하면 어렵지도 않은 일이었지만, 고통스럽다기보다 잠깐 불편하고 괴로웠던 시간이 지나면 만사가 편해질 것만 같았던 기대가 퇴색해버린 느낌이었다. 아...별을 보기는 글렀네. 의사선생의 말에서 나는 당분간 보지 못할 별과 하늘을 떠올렸다.

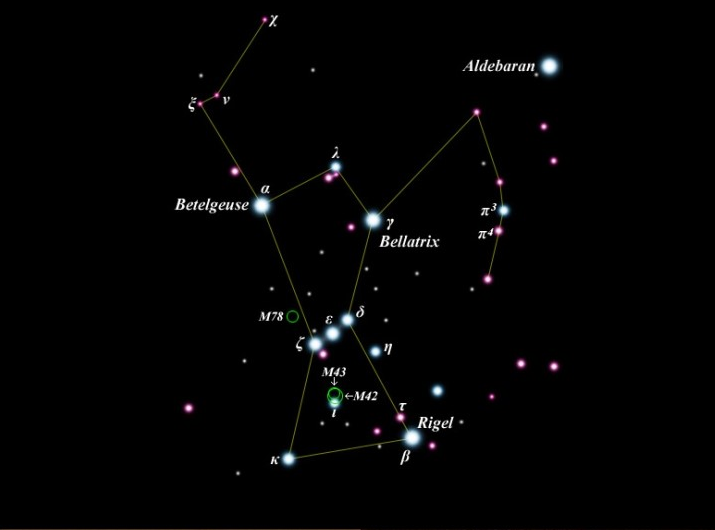

어릴때 언덕배기에 있던 집에 꾸역꾸역 오르다보면 시립게도 푸른 별이 나를 내려다보고 있다는, 제 스스로 갖던 느낌을 좋아했던 것 같다. 오리온이다! 세 형제가 걸어 오를 때는 별을 보고 손가락을 펼치며 스스로만 갖던 내 느낌을 형제들과 공감할 수 있는 별이라 더욱 그 기억이 진해져버린 별이었나보다. 저 별은 내꺼! 넓다랂게 네모난 꼭지점을 이룬 네 개의 별 안에 조로록 박혀 있는 세 개의 별을 두고 니꺼 내꺼를 외치긴 했는데 난 어떤 하나를 정하고 내 별이라 얘기한 적이 없었다. 난 그 무리에 속해 있다는 것이, 빛을 내는 내 것이 무리 속에 막연히 존재한다는 것에 더 만족했었던 것 같다. 내 별은 있었으나 없었던 것이다.

눈이 좋아져 밤에 참 많은 별들이 보인다. 안경을 쓰고 보면 더 많이, 더 선명하게 보인다. 옥상에서 참으로 오랜만에 오리온이 눈에 들어왔다. 10년 전 지리산 연하천 길바닥 침랑 안에서 비박하며 보던 은하수만큼은 아니지만, 무심히 많은 시간을 조용히 제 갈 길을 운행하는 별이 오늘밤에는 더 반갑고도 서럽다.

길 잃은 가냘픈 별이 조용히 양치기 목동의 어깨에 내려앉아 잠들었노라며 별 속에서 먼동을 기다리던 양치기의 마음을 노래한 알퐁스 도데는 그저 그 순간이 아름다웠음을 말하고 싶었을 것 같다. 양치기도 스테파네트도 조용히 운행하는 별처럼 그렇게 흘러갈 것이다. 무리지어 우리라고 말하던 것들도 각자 제 길이 있는 것이다. 그런 뻔한 사실에도 불구하고 나만 내 것을 모르는 것일까? 오늘 밤도 오리온은 흘러간다.