생각만큼은 큰 화제를 불러오지못한 토이스토리 4. 당초 알라딘과의 개봉 경쟁에서 압승이 예상되었으나 무서운 입소문과 뒷심을 타고 케이오패를 당하고 말았다. 숟가락을 제대로 얹었다고 예상했는데 그 위력은 크지 못했다.

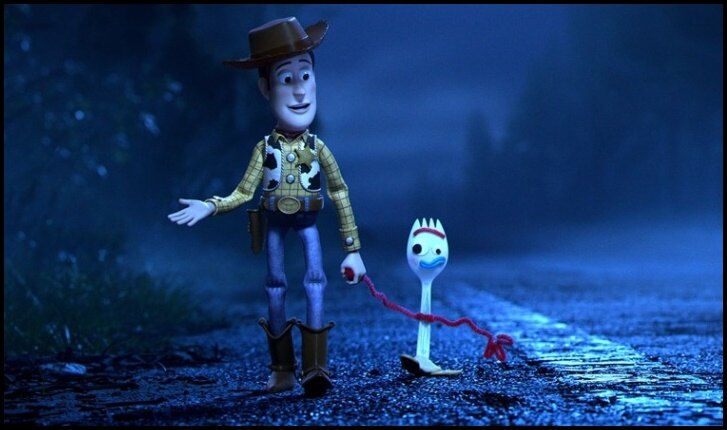

자기 임무를 다 마친 우디의 은퇴식

토이 스토리가 처음 나왔을 때의 충격이 아직도 생생하다. 마치 이런 애니메이션은 지금껏 없었다는 광고카피를 만들고 싶을 정도였다. 그렇다면 무엇이 차이를 만들었나? 일단 액션이 등장했다. 장난감 인형들이 걷고 뛰고 날고 소리친다. 그것도 진짜처럼. 픽사의 기술이 빛을 발하는 순간이다. 그러나 핵심은 스토리다. 누구나 기억 한 켠에 자기의 분신인 장난감 하나쯤은 갖고 있었을 것이다. 지금은 어디론가 사라졌지만. 주인에게 버림받은 그들은 어떻게 되었을까, 가 이 영화의 출발이다. 그 길은 어느덧 4편에까지 이르렀다.

주인이 바꾸면 따라가야 한다는 보, 아니다 끝까지 의리를 지켜야 한다는 우디. 이 둘은 헤어졌지만 다시 만나게 된다. 그러나 생각에는 변함이 없다. 성격차이로 헤어진 부부처럼. 어쩌면 장난감들의 운명은 아이가 어른이 되거나 혹은 호기심이 사라지면 끝이 나게 마련이다. 늘 새로운 즐길 거리가 나타나기 때문이다. 그래서인가? 토이 스토리 4의 우디는 왠지 늙고 초라해 보인다. 톰 행크스의 목소리에서도 발랄함보다는 연륜이 전해진다. 여전히 밝고 쾌활하고 남을 위할 줄 알지만 또한 외모에도 변함이 없지만 이젠 자기 임무를 다 마친 퇴역 군인 같은 느낌을 준다. 자신의 상징과도 같은 보안관 배지를 넘기는 장면이야말로 극적인 퇴장을 의미한다.

우리나라에서 극장 개봉당시 관객동원은 3백 40여만 명을 갓 넘었다. 나름 괜찮은 성적이지만 토이스토리의 위상을 볼 때 아쉬운 성적이다. 게다가 9년만의 컴백인데. 가장 큰 이유는 아이들이 보지 않는다는 점이다. 도리어 나이 지긋한 중년들이 지난날을 그리워하며 보는 영화가 되어 버렸다. 이렇게 또 한 시대가 지나가는구나.