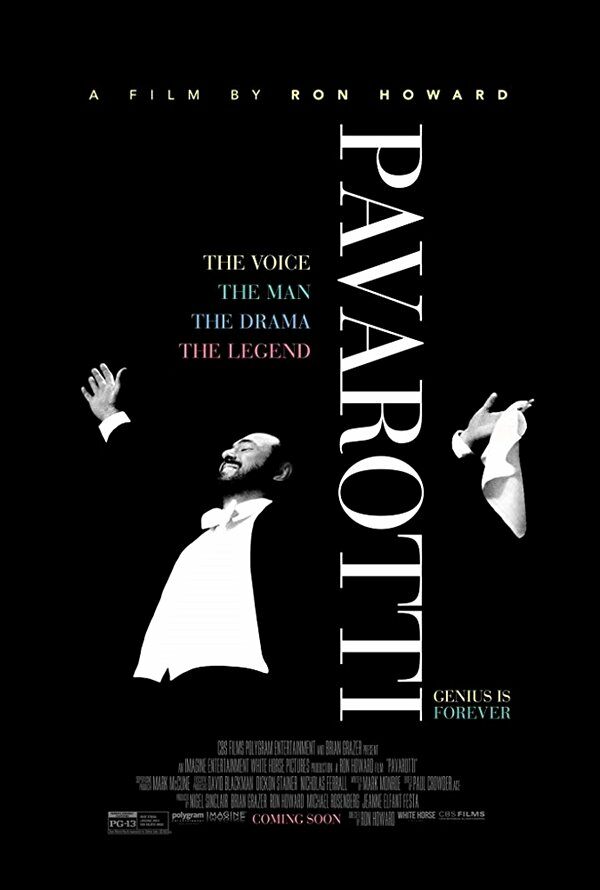

영화 <파바로티>의 포스터. 목소리, 남자, 드라마, 전설. 천재는 영원하다. 살짝 유치하지만 그럭저럭 봐줄만은 하다. 그러나 우리나라 문구는 최악이다. 온 우주가 사랑한 테너. 무슨 스타워즈도 아니고. 파바로티를 마치 광대 취급하는 것 같아 기분이 나빴다.

당신이 누구인지? 말씀해 주시겠어요

올해 첫 영화로 <파바로티>를 봤다. 라디오에서 우연히 소개 멘트를 듣고 바로 예매를 했다. 내용이 어떻든 그의 목소리를 극장에서 돌비 사운드로 감상할 수 있을 테니까. 역시나였다. 마치 공연장에 앉아 파바로티의 라이브를 듣는 느낌이었다.

한 분야에서 대스타가 되기는 그렇게 어렵지 않다. 적어도 재능이 있다면. 그러나 여러 파트에 걸쳐 영향력을 행사하기란 쉬운 일이 아니다. 자칫 만용으로 보일 수도 있기 때문이다. 이태리 소도시 모데나 출신인 그가 로마를 점령하고 런던에서 명성을 날린 다음 드디어 뉴욕 메트로폴리탄까지 진출하자 더 이상 이룰 것이 없어 보였다.

그러나 파바로티는 정점에서 새 출발을 하게 되는데 그 시작은 쓰리 테너 공연이었다. 플라시도 도밍고, 호세 카레라스와 함께 한 무대는 압도적이었다. 오페라에 전혀 문외한인 사람들까지도 폭풍처럼 끌어당겼다. 거기에서 그쳤으면 좋았을 텐데(물론 지극히 개인적인 감상이다). 록스타들과 어울려 다니더니 '파바로티와 친구들'이라는 듣기에도 촌스러운(?) 이름으로 세계를 누볐다, 마치 서로 다른 종목의 운동선수들이 모여 축구단을 만들어 강팀을 격파해나가는 격이랄까?

스캔들도 겹쳤다. 나이 60이 넘어 20대 여인과 사랑에 빠져 아이까지 낳았다. 대중스타가 그 정도가 뭐 대수냐고 할 수는 있지만, 우디 알랜은 입양아와 가정을 꾸리지 않았던가, 정통 가톨릭 신자인 그와 조국 이태리에게는 용납할 수 없는 일이었다.

뒤늦게나마 정신을 차리고 오페라 계에 복귀했지만 이미 때는 늦었다. 기력은 쇠하고 소리는 예전 같지 않았다. 대중들의 시선도 따가웠다. 역설적으로 파바로티에 대한 재평가는 그가 죽고 나서부터였다. 정말 이유 불문하고 그만큼 청아하게 노래하는 테너는 일찌기 없었으니까.

존 하워드 감독은 애정을 담아 파바로티를 그려냈다. 그의 약점도 인간성을 내세워 쉴드를 쳐주었으니까. 뭐 좋다. 평가는 각자 하면 되니까. 우리는 즐기면 그만이다. 1월 23일에는 <에릭 클랩튼>이 개봉한다. 놓치면 손해라는 건 두말하면 잔소리.