-

-

엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운

조너선 사프란 포어 지음, 송은주 옮김 / 민음사 / 2006년 8월

평점 :

이것이 문학이로구나.

화자는 숨으려 애쓰고, 독자는 찾으려 애쓰는 숨바꼭질.

포장이 너무나 잘 되어 있어서 쉽게 접근할 수 없는 매끈함.

몽롱, 모호, 불분명하여 해석의 폭을 무한대로 확장하는 작업.

놀이처럼 유쾌하고 자유롭게 다가서지만, 왠지 낯선 물음표들.

이 소설에서는 목적보다는 과정을 중요하게, 줄거리보다는 문장과 배치의 실험성에 주목하게 된다. 그러다보면 일상으로부터 분리된 시공간은 나를 잡아당기기도 하고, 밀쳐내기도 한다.

이 놀이의 장에 참여한 이상, 무엇인가는 찾아내야 할 텐데…

결국 문학적 감수성의 한계를 절절히 느끼고 말았다. 난독증에 걸린 것처럼 버버버벅 하다가 끝나버린 느낌이다. 하지만 당하기만 하면 억울함 감이 있어 대꾸가 하고 싶어진다.

감정의 절제와 노출을 적절하게 조절하는 것이 놀이의 질적 향상을 위한 인지상정일 터. 너무 머리카락 보일라 꼭꼭 숨으면 그것은 놀이가 아닌 모험이지 않은가. 숨은아이만 숨어버리고 모두가 퇴근해 버리지 않을까. 밤이 되어 ‘나 여기있는데’ 하면서 나온다면 그것도 김 빠지는 일이다. 뭐든지 즐겁지가 않으면 그것은 노동이다.

그것은 문학과 대중의 간격을 넓히는 가장 쉬운 방법이다. 자기 말만 하고서 휙 돌아서는 것이 싸나이의 로망처럼 보일거라는 착각은 ‘악성 착각’이다.

이 책은 정말로 ‘허벌나게’ 시끄럽다. 마치 자신의 과잉감정을 보이고 싶지 않은 듯이 곳곳에 ‘잡음’을 두어 집중을 방해한다. 생뚱맞은 내용들의 연관성을 고민하다가 뭔가를 놓친 기분이 들게끔 한다. 벗어난 논리, 잃어버린 고리를 찾아서 헤매다 보면 자신의 낮은 레벨을 한탄하게 될지도 모르겠다. 또는 자신이 이르지 못한 경지에 대한 동경과 환상을 조작할지도 모르겠다. 잦은 화자의 변경, 꼬아놓은 시간, 여백과 사진과 문장에서 나타나는 인위적 설정들…

퍼즐을 완성하기엔 나의 내공이 너무나 부족하도다. 아니 퍼즐의 완성된 그림이 없을 수도 있는 것 아닌가. 부여된 의미를 찾을 것인가. 부여할 의미를 찾을 것인가. 일단 내용보다는 형식이 압도하는 책이니 나는 완성된 그림이 가장 궁금할 뿐이다.

중년 같은 9살짜리 주인공, 그의 할아버지, 아버지와 같은 운명을 타고나서 일까. 사라진 것들에게서 느껴지는 방황과 그리움은 그가 감당할 나이를 훌쩍 뛰어넘는다.

강요된 성숙함!

말투와 행동이 빙의된 것처럼 어쩜 그럴 수가 있지.

아마도 거대한 스트레스!

그것이 심리적 공황을 초래했겠지.

그에게 닥친 이 상황을 종결 시켜줄 ‘답’을 찾아서, 열쇠와 자물쇠의 비밀을 찾아 나설 수 밖에 없었던 것이다. 누군가의 죽음을 받아들이는 과정은 죽은 자의 기억 전부를 한 입에 삼켜야 할 부담이니까.

어떻게 9살짜리가 받아들일 수 있겠어!

감당해야 할 모든 것들.

그래서 시계바늘을 뒤로 돌린다.

1mm의 변화도 거부하고 싶어진다.

마지막 장에 월드트레이드 센터 빌딩에서 ‘자유낙하 운동’을 하는 사람을 에니메이션처럼 종이를 넘겨보라.

앞으로, 뒤로.

순간 순간의 연속이 만들어낸 인간의 절정[切情]들은 “나 돌아갈래~” 박하사탕의 설경구의 외침이 되어 질걱질걱 흘러나온다. 참을 수 없는 순간을 벗어나는 것은 되돌리는 것 뿐이다.

그러나....

돌이킬 수 없는…. Irreversible… 시간이 파괴한 모든 것들의 부활을 위하여….

아이의 시간은 계속 흐른다. 믿을 수 없게 가까운 곳에서….

문학이란 이런 것인가. 엄청나게 화려하고, 믿을 수 없이 단조로운….

Ps. 소설 속의 실험적 장치들을 이것저것 둘러보는 재미는 좋다.

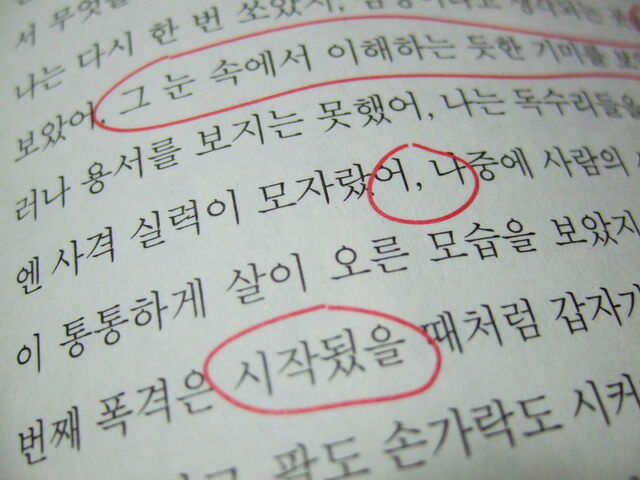

가장 마음에 드는 부분.

틀렸어. 이건 아냐... 아냐.

라고 빨간 볼펜으로 그어 놓은 곳에...

문법과 문장의 질서를 뛰어넘는 곳에...

진실은 있을까?

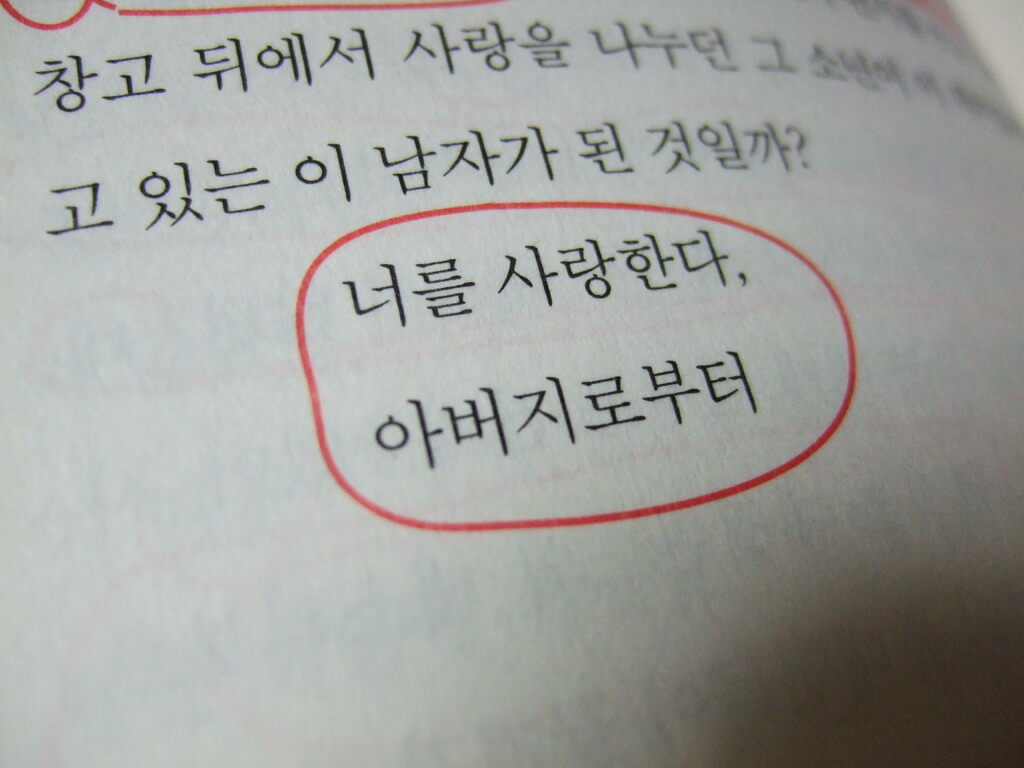

"너를 사랑한다.

아버지로부터.."

잘못된 것일까.

그렇게 믿고 싶은 것일까.