수 십년 전의 나는 수 십년 후의 나를 기억해낸 적이 없다.

뭐라도 내밀어 봤던가.

너는 어디쯤 있지, 무엇을 하고 있지, 왜 그래야만 했지...

지금의 나는 아직도 지난 나에게 대화를 걸고 있는데,

시간의 방향성은 이를 허락하지 않는다.

후회 어쩌면 미련, 벌어진 시간의 틈에서의 혼란을

다른 세계의 것으로 만드는 일은 어디까지나 희망사항이다.

절절한 가족애와 인류에 대한 숭고한 구원은 단지 영화적 요소일뿐,

좀 더 나은 삶, 관계, 안위로 나아가고자 하는 가장 근원적이고 흔해빠진 욕망때문에

과거와 미래의 연결고리가 물리학적으로 가능하다는 것이

영화의 인력으로 작용한다.

극적인 화해, 과거의 유물과 미래의 나와 마주치지만,

이미 우리는 먼 곳을 돌아와 버린 후이다.

내 것이 내것이 아닌 것은 이미 오래전... 이 세계는 그 세계가 아니다.

물리학으로 풀어내 보이려 한 감독의 시도는

영원히 풀지 못하는 문제를 오히려 내놓는다.

어쩌면 단순한 문제일려나...

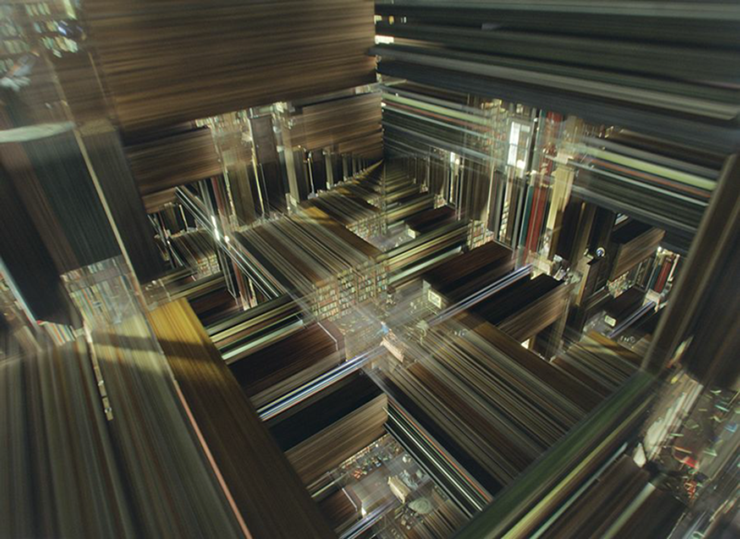

저기와 여기는 맞닿아 있다고... 이렇게.

차원에 대한 영화적 상상과 비쥬얼을 CG에 의존하지 않겠다는 감독...

늘 놀라움을 듬뿍 주는 놀란이 참 좋다.

점수 : ★★★★★