-

-

황석영의 한국 명단편 101 - 1 - 식민지의 어둠 ㅣ 황석영의 한국 명단편 101 1

황석영 엮음 / 문학동네 / 2015년 1월

평점 :

품절

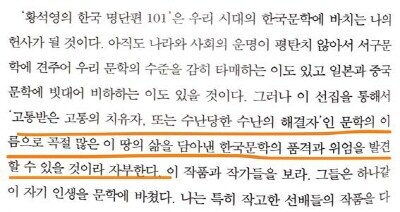

두 달여에 걸쳐 열 편의 단편소설을 읽었다. 소설읽기를 즐겨한다고 자신하면서도 정작 내 땅의 말과 글을, 그리고 이야기들을 얼마나 등한시했었는지 반성하는 시간이었다. 그래서 소설 읽기가 아니라 마치 수업을 듣는 듯한 기분이었다. 각각의 작품을 정독하고 황석영 선생의 해설을 마음에 담았다.

역사를 공부하는 사람으로서 소설의 내용만큼 그 글이 쓰여진 시공간과 작가의 모습이 중요했다. 비참한 식민지의 백성으로서 제국주의 일본땅에서 유학하며 그들과 우리의 간극에 현기증을 느껴야했던 작가들. 조국의 대한 연민만큼이나 지긋지긋했을 식민지의 삶. 이상향을 그리면서도 살기 위해 글을 써내야 하는 현실. 그 비루하고 처절한 인생이 그들의 글에 고스란히 남아 있었다. 그리고 그들은 가려진 남은 생의 모습까지 황석영은 모두 기억해낸다. 피를 토하며 객사를 한 소설가도 있고, 글을 빼앗긴 채 오지에서 노동자로 전락해 스러진 작가도 있다. 전쟁 중 낙오되어 어딘가에서 묻혔을 이도 있고, 눈을 잃어도 끝까지 쓰기를 포기하지 않은 이도 있다. 이 모든 것이 우리 근대의 모습이다. 분노와 원망과 연민과 애증이 뒤범벅된.

학교 다닐 때 시험준비로 읽었던 <치숙>, <운수 좋은 날>, <금 따는 콩밭>이 이런 작품이었을 줄이야. 상상할 수도 없는 끔찍한 아픔이 담겨, 한 줄 한 줄 읽어 내기가 버거웠던 <소금>, 빛 속에서 춤추는 소년의 실루엣이 보일 것만 같던 <빛 속으로>. 모두 소중하고 든든한 작품들이었다. 이런 이야기들을 이런 설명과 함께 읽게 해 주어서 참말로 고맙다.

이 책을 읽으며 나는 동시에 교고쿠 나츠히코의 <서루조당 파효>를 읽고 있다. 일본 근대를 빛낸 그 무수한 문학가들과 그 글들, 그 문화를 소유한 자의 긍지를 알아가면서, 끝도 없이 솟아나는 시샘을 어쩌지 못해 속만 끓이고 있었다. 그런데 이 단편선을 덮고 난 지금은, 없었던 게 아니라 내가 몰랐던 것임을 알고 가슴을 쓸어내리고 있다. 안심했다. 내가 아직 배우고 읽을 우리 근현대의 소설들이 이렇게나 많아서.

(8)