실습시간을 빌어 이번 학기에 본 영화는 모두 18편, 한 조당 9편의 영화를 봤다. 학생들이 의미있는 시간이었다,고 받아들여 주길 바라지만, 쥐 해부를 못해서 실망한 학생도 분명 있을 거다. 내 나름의 최선을 다했으니 별반 후회는 없지만.

내가 느낀 걸 몇가지만 적어 본다.

-학생들의 리포트를 읽다가 “하도 유치해 토할 뻔했다”는 구절이 마음에 들어, 그 다음 시간에 “감상문은 이렇게 솔직하게 써야 한다.”고 말해줬다. 그랬더니 그 다음부터는 “토할 뻔했다”는 구절이 눈에 띄게 증가했다. ‘멀미가 났다’든지 ‘트림할 뻔했다’같은 독창적인 표현력이 아쉬웠다.

-그렇게 베끼지 말라고 했는데도 베낀 애들이 몇 명 있다. 같은 소스를 베꼈는지 두명의 리포트 후반부가 판박이인 것도 있고, 줄거리만 베낀 애들도 좀 된다. 난 감상문에 줄거리를 자세히 쓰는 걸 싫어하지만, 사실 줄거리를 요약해서 쓰는 것도 능력이며, 그건 자주 써봄으로써 길러진다. 너무 편함만을 추구하는 세태가 아쉽기만 하다.

-한 학생은 리포트의 대부분을 베껴서 냈는데, 최악은 <콘스탄트 가드너>였다. 웬만한 걸 베껴야지 무슨 생각으로 <시네21>에 김지미가 쓴 평을 통째로 베껴왔을까?

“우리는 타자와 사랑을 통해 교감한다고 생각한다. 그 앞에서는 국경도 인종도 사라진다는 이 단어는, 사실 무수한 오해로 겹겹이 쌓여 있다.”

이 두 줄만 봐도 전문가적인 냄새가 풀풀 나는데, 정말 웃긴 건 결말 부분을 다른 데서 베꼈는지 문체가 갑자기 존대말로 바뀐다는 것. 결말에 나오는 “웃지못할 이야기더군요.”라는 말은 본인에게 돌려줘야지 않을까.

-켄 로치의 <빵과 장미>를 틀면서 내심 걱정했다. 이 영화의 의미를 학생들이 과연 이해할까. 청소원들이 노조를 결성하는 장면이 나왔을 때, 자리에서 일어나 얘기했다.

“참, 제가 미처 얘기 안했는데요 이거 만든 감독이 좌파예요.”

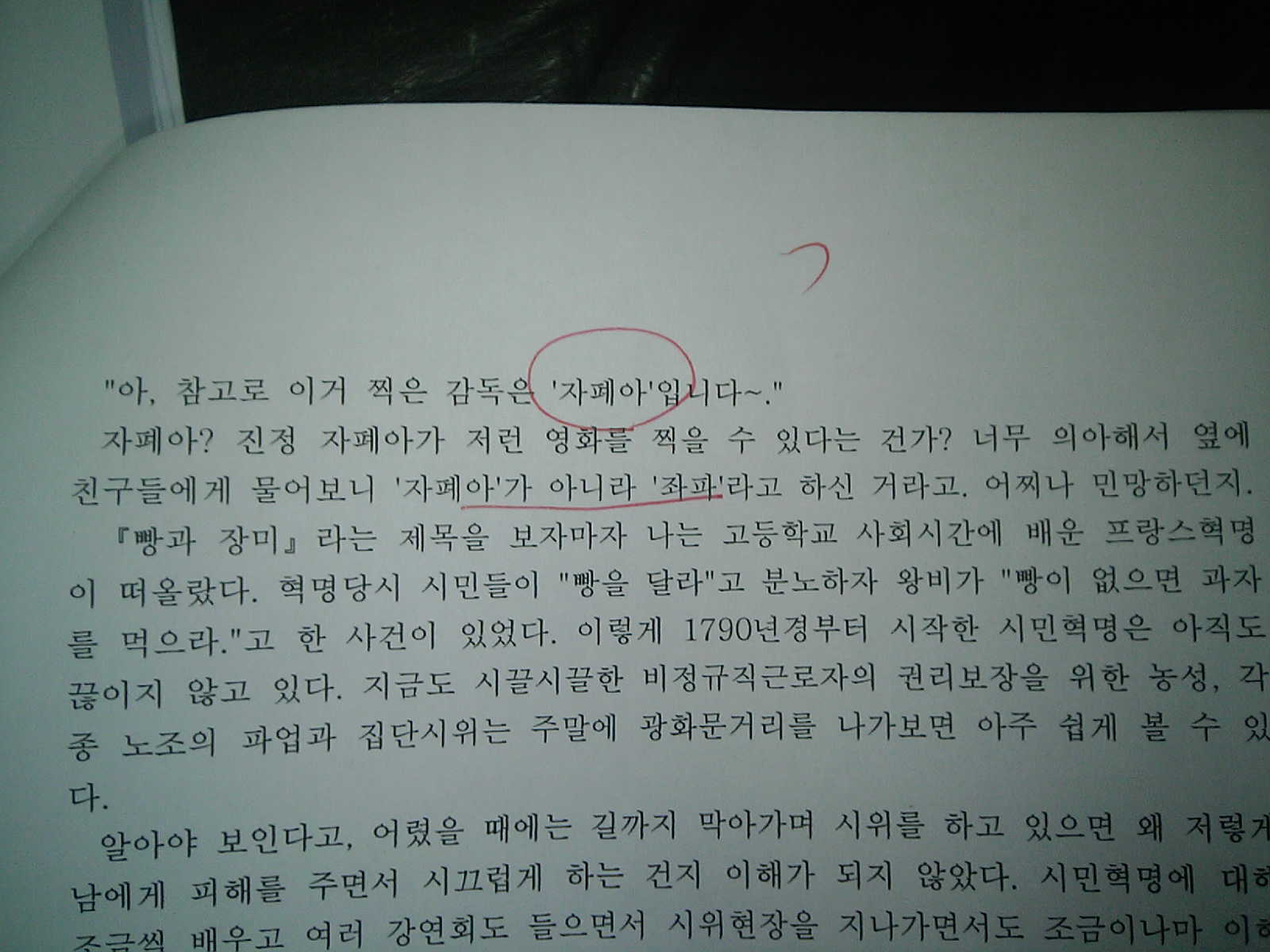

놀랍게도 학생들 중 일부는 매우 흥미롭게 영화를 봤고, 영화가 끝나자 기립박수까지 쳤다. 여기까진 좋았다. 어느 학생이 쓴 리포트를 읽다가 난 거의 쓰러질 뻔했다.

이 학생, 정말 귀엽지 않은가?

-리포트를 채점할 때 “무슨 말인지 모르겠다”고 솔직하게 쓴 것도 만점을 줬지만, 나 역시 인간인지라 다음 구절을 쓴 학생에게도 만점을 줄 수밖에 없었다.

“이번 영화 선택 안목 역시 탁월하셔서 너무 즐거운 시간을 보낼 수 있어 교수님이 마냥 좋았다.”

내가 영화를 좋아해서 그렇겠지만, 난 영화를 데이트 수단만이 아닌, 취미의 하나로 여기고 그래서 혼자 영화를 보러 가기도 하는 사람이 멋져 보인다. 우리 학생들 중에도 몇 명쯤은 이번 학기를 계기로 영화의 재미를 느꼈다면 얼마나 좋을까.