-

-

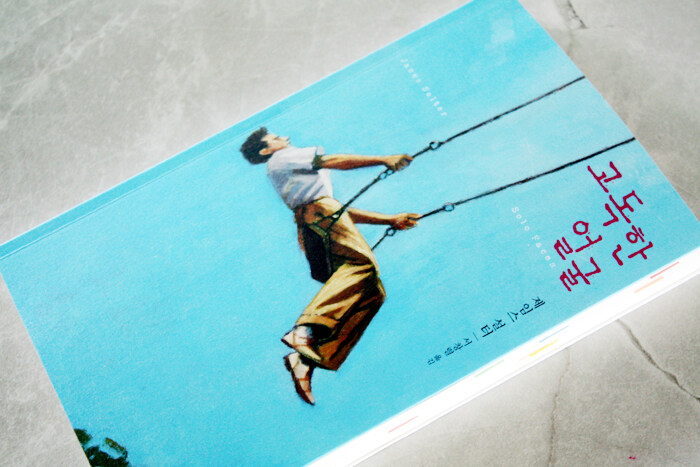

고독한 얼굴

제임스 설터 지음, 서창렬 옮김 / 마음산책 / 2022년 8월

평점 :

미리보기로 제임스 설터의 <고독한 얼굴>을 보기 시작했을 때, 어쩌면 이 책이 내가 올해 만난 최고의 책이 될지도 모르겠다는 생각이 퍼뜩 들었다. 8월초에 나온다던 책의 출간은 계속해서 뒤로 미루어졌고, 답답한 마음에 43년 전에 출간된 책에 대한 정보를 찾기 시작했다. 그래봐야 결국 책을 다 읽고 나서야 느끼게 될 감정들을 나는 기다리지 못한 게 아니었나 싶다.

근 10여년을 기다린 두툼한 마리오 바르가스 요사의 <켈트의 꿈> 전에 결국 설터의 <고독한 얼굴>을 다 읽었다. 아니 이 책을 읽기 전에는 평소처럼 다른 책에 한눈을 팔 수가 없었다고 고백한다.

평생 6권의 장편소설을 쓴 작가 중의 작가(간혹 이렇게 불리는 다른 작가들도 있지만 설터 선생의 아우라에는 미치지 못한다)의 다섯 번째 장편이자 한국에 소개된 10번째 그의 책이다. 이 정도면 과작(寡作)의 대가라고 해야되지 않을까 싶다. 항상 삼천포로 빠지는데 오늘도 예외는 아닌가 보다.

소설 <고독한 얼굴>의 주인공은 버넌 랜드. 캘리포니아 샌타바바라에 사는 이 문제적 인간은 대학도 그리고 군대에서도 실패한 일종의 루저다. 직업은 교회 지붕 수리로 먹고 산다. 그러니까 무언가 높은 곳을 향한다는 말일까. 교회 지붕 수리작업을 하다가 미끌해서 골로 갈 뻔한 게리를 구해 주고, 루이즈 레이트라는 아줌마네 집에 얹혀산다. 게다가 꼴에 바람둥이다. 그 집 아들 레인과 산행을 갔다가 만난 오랜 친구(?) 잭 캐벗의 충동을 받아 어느날 갑자기 모든 걸 정리하고 프랑스 알프스 마을 샤모니로 떠나게 된다.

설터 작가는 원래 이 소설을 영화 시나리오를 계산해 두고 썼다고 했던가. 그래서 그런진 몰라도 마치 한 편의 영화를 보듯 시퀀스가 확확 넘어가는 그런 모습이다. 아무리 1970년대라고 하지만, 군 탈영병 출신 싸나이가 타국으로 아무런 제재 없이 넘어갈 수 있는지 그런 현실적 질문이 솟아난다. 어쨌든 외로운 늑대 스타일의 랜드는 홀로 산에 오르기를 좋아하는 모양이다. 나같은 산악 등반에 관한 문외한이 보더라도 왠지 험한 산에 오르기 위해서는 팀플이 중요하지 않나 싶은데 말이다.

빠른 진행에 더불어 작가는 숙명적으로 고독할 수밖에 없는 인간의 존재론적 모습에 더해 산과 사랑에 빠진 미치광이들의 내면의 갈등을 홀로 진 인물로 버넌 랜드를 고른 모양이다. 이 외로운 늑대는 잭 캐벗과 드뤼를 오르면서 동료가 바위에 얻어맞아 치명적인 부상을 당했지만 이에 굴하지 않고 등반에 성공한다. 자, 이쯤이면 슬슬 외로운 늑대에 대한 전설이 생겨날 만하지 않은가.

버넌 랜드가 산만큼이나 좋아하는 게 바로 여자들이다. 그런데 이 인간은 자신과 하룻밤을 보내건 한 시절을 보내건 간에 상대방에 대한 책임감 따위는 1도 보여주지 않는다. 심지어 샤모니 현지에서 만나 사랑하게 된 카트린이 임신을 했다는 소식에도 전혀 감흥을 보이지 않는다. 자신은 아이를 감당할 수 없다는 말을 지껄인다. 그래도 나중에 자신의 혈육이 보고는 싶었는지 이제 다른 남자의 여인이 된 카트린을 찾아가는 모습을 보이기도 한다.

친구라고 믿었던 잿 캐벗에게 따돌림을 당한 이후에는 더더욱 솔로 산행에 매진한다. 도대체 왜 목숨까지 걸고 위험한 산에 오르는가에 대한 설터의 고찰은 역시나 대단했다. 모든 것이 시시각각으로 바뀌는 산에 오르는 것은 어쩌면 평탄하게 지나가는 삶의 압축적 과정이 아닐까 싶다. 갑자기 발생한 기상악화로 계속 올라 가느냐 아니면 포기하고 안전을 위해 내려 오느냐에 대한 순간적 판단이 절실하게 필요하다. 안전한 지상에서처럼 시간을 두고 판단할 그런 여유는 존재하지 않는다. 그리고 산을 오르면서도 과연 내가 이걸 해낼 수 있을까라는 스스로에 대한 의심도 끊이지 않는다. 산에 오른다는 건 그런 것이다.

이런 육체적 한계 그리고 정신적 스트레스를 이겨내고 정상에 올랐을 때의 쾌감이란 이루 다 말할 수 없는 거라고 설터는 랜드의 입을 빌어 담담하게 서술한다. 랜드의 등반과는 비교할 수 없겠지만, 어린 시절에 산에 오를 때마다 ‘내가 미쳤지 미쳤어 이 고생을 하면서 산에 오르다니’를 많이 반복했던 것 같다. 게다가 나의 체력은 소설의 주인공 랜드의 그것에 비하면 새발의 피였다. 그래도 다음번에 또 꾸역꾸역 산에 오르고 있는 나 자신을 발견하고는 했다. 랜드만큼은 아니었지만, 정상에 올랐을 때 나도 무언가를 해냈다라는 일종 엑스터시 같은 성취감은 대단했던 것으로 기억한다. 그래, 이래서 산에 오르지 싶을 정도로.

이탈리아 등반가 둘이 조난당했다는 소식을 들은 랜드는 주변의 만류에도 불구하고 구조대를 꾸려 산에 오르기 시작한다. 인간은 때로 무모한 일에도 주저하지 않는 그런 모습을 보여 주는데, 이 장면이 바로 그랬다. 그리고 보니 각 장은 짧게 구성이 되어 있는데 이 역시 영화 시나리오를 염두에 둔 작가의 포석이 아니었나 싶다. 프로도 아닌 아마추어 어중이 떠중이 구조대원들은 산에 오르면서도 스스로의 능력을 의심한다. 하지만 한 가지 절대 흔들리지 않는 것이 있었으니 그것은 은둔을 좋아하는 리더에 대한 절대적 믿음이었다. 나 혼자서 할 수 없다면 역시 든든한 리더에게 의지하는 게 가장 좋은 방법일 것이다. 그리고 리더는 어떤 위험에서도 동료들을 버리지 않고 그들에게 방향을 제시하고 의심을 걷어낼 리더십을 보여 주어야 한다. 버넌 랜드는 적어도 산에서는 그런 인간이었다.

이 성공을 바탕으로 랜드는 기묘하게 원하지 않으면서도 또 한 편으로는 성공의 후과를 즐기게 되었다. 이것이야말로 인간이 가진 다면적 이중성에 대한 설터식 고찰이 아닐까 싶다. 내가 예전에 단편집 <어젯밤>에서 읽어낸 설터 작가의 특기라고 할 수 있는 ‘삶의 미세한 균열’을 예리하게 짚어내는 그것의 바탕이 아닐까 싶다.

나중에 프랑스에서의 삶을 정리하고, 와이오밍에서 등반 중에 추락한 친구 잭 캐벗을 찾아가 벌이는 해프닝들은 확실히 영화에 쓸 법한 그런 미국식 이야기라는 생각이 들었다. <고독한 얼굴>이 아직 영화화가 되지 않았던가? 그렇다면 넷플릭스가 눈독을 들이고 영화로 만들 법하지 않나 뭐 그런 생각을 해본다. 목숨을 건 산악 등반, 게다가 배경이 프랑스라고 하지 않는가, 산에서 펼쳐지는 싸나이들간의 우정, 왜 우리는 산에 오르는가에 대한 탁월한 분석 그리고 아무런 대가를 바라지 않고 조난을 당한 이들을 위해 의연하게 산에 오르는 일군의 무리들에 대한 서사. 무엇이 더 필요하단 말인가.

전문 등반가도 아니면서 이렇게 산에 대한 완벽한 사랑의 이야기를 풀어내는 작가 중의 작가에 대해 다시 한 번 경의를 표한다. <고독한 얼굴>과 함께 한 지난 5일 동안, 너무 행복했다는 사실을 이 자리를 빌어 고백하는 바이다. 어쩌면 나는 이 소설을 설터 선생의 최고의 작품으로 기억할 지도 모르겠다.