프랑수와 트뤼포의 <이웃집 여인>(1981)속 두 주인공 베르나와 마틸드는 헤어졌던 사이다. 8년 뒤 그들은 누군가의 남편 혹은 아내가 되어 이웃으로 만난다. 여기까지만 보면 그저 그런 이야기인 것 같다. 인물의 매력으로만 버티는 영화인가 싶기도 하다. 근데 트뤼포는 몇 가지 상징을 배치해놓고 그 법칙이 주는 이야기의 묘미로 보는 이를 옥죈다.

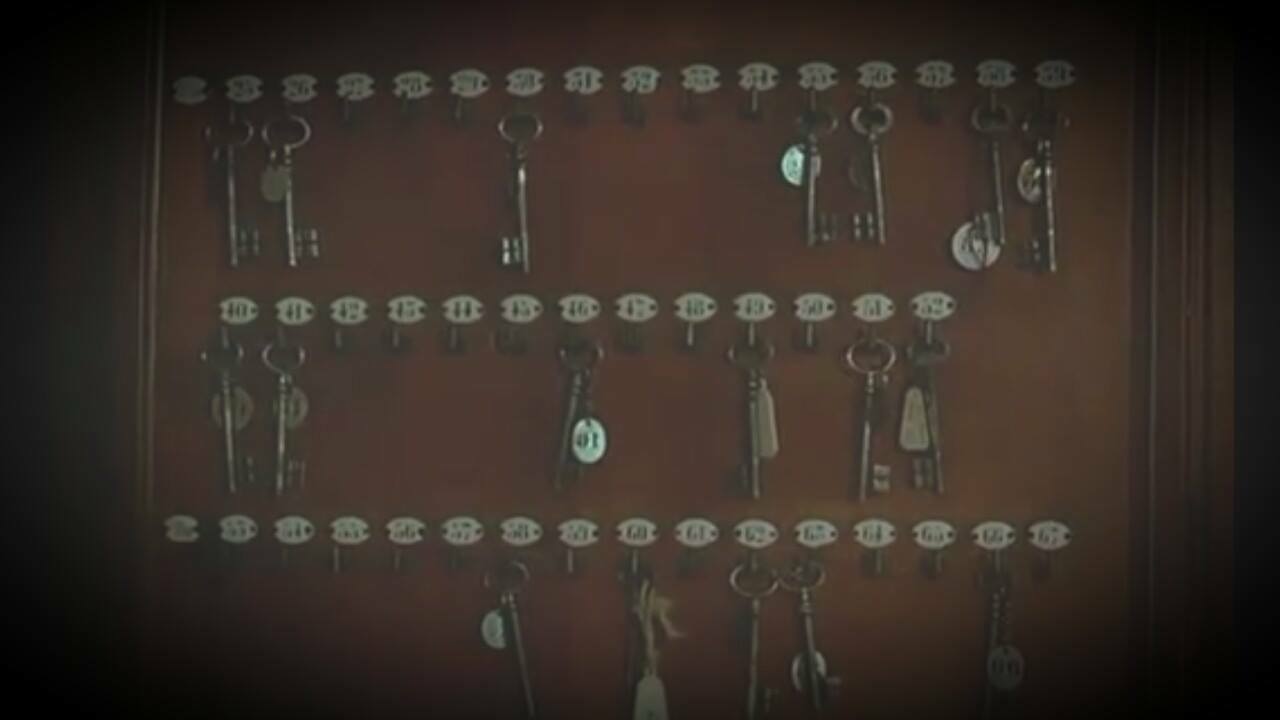

그중 인상 깊은 것은 '방'이다. 주인공들은 서로를 탐하고픈 한 공간을 원하지만 쉬이 이뤄지지 않는다. 그들에게 '호텔 18호'와 방열쇠는 은밀하지만 안전하지 않은 사랑을 대변한다.

"여길 한 달간 빌릴까? 우리가 있던 곳에 남들이 사랑하는 게 싫어"라는 대사는 베르나와 마틸드가 처한 각기 다른 상황에서 각자의 입에 비슷하게 나오면서 여운을 준다.

서로를 위한 고정적이고 안정된 공간이 없기에 주인공들은 불안한 심리 상태로 서로가 사는 방을 몰래 구경한다. 정작 사랑하는 사람은 없고 각자의 방 안엔 흔적만이 놓여 있다.

영화는 이별과 재회 그즈음, 예전처럼 돌아간다는 것이 파문일 수 있음을 보여준다. 하지만 이 작품에서 파문은 주인공들의 사랑에 도덕적 재판관을 자청하는 이들이 만들어나가는 뻔한 가십이 아니다. 파문은 사랑하지만 그러기에 가슴 아픈 남녀의 진공 영역으로 자리잡는다. 그 파장으로 인해 기쁘든 슬프든 해결의 주체는 주인공이다. 사랑 앞에서 사실 해결만큼 불투명하고 불확실한 것이 없기에 8년 만에 만난 베르나와 마틸드에게 사랑은 매일 혼란이고 영화 속 대사처럼 재앙이다. 대사는 영화 후반부로 갈수록 사랑에 대한 지혜로운(?) 말들의 연속으로 이어진다. 재앙과도 같은 사랑에 매번 탈진하는 그들은 무엇을 놓아야 하고 무엇을 잡아야 하는지 정리해보려 그 지혜를 입밖으로 꺼내어보지만 그럴수록 사실 마음은 편하지 않다. 불안을 막는 임시방편일 뿐이다. 트뤼포는 인상적이고 강렬한 결말 처리를 통해 사랑하기에 하지만 정작 그땐 몰랐던 미제를 던지는 듯하다.

우리는 그때 사랑했을까? 그것은 사랑이었을까?

이젠 성숙했다는 증거를 남기고픈 이 질문 앞에서 우리는 늘 어린아이일 수밖에 없다. 아니 그러길 원할지도.