"그의 말은 무조건 아양 일변도이다. 그래서 호감이 안 가는 걸까? 그의 그런 말이 나로 하여금 무안해서 얼굴을 들 수 없게 만드니 말이다. 더구나 나는 대답하기 곤란하게 만드는 사람은 좋아하지 않는다."

"고맙게도 그가 내게 선택의 자유권을 넘겨주었다. 그러나 언제나 그렇듯 그런 자유는 어떻게 다뤄야 할지 몰라 난감하게 만드는 귀찮은 선물일 뿐이다."

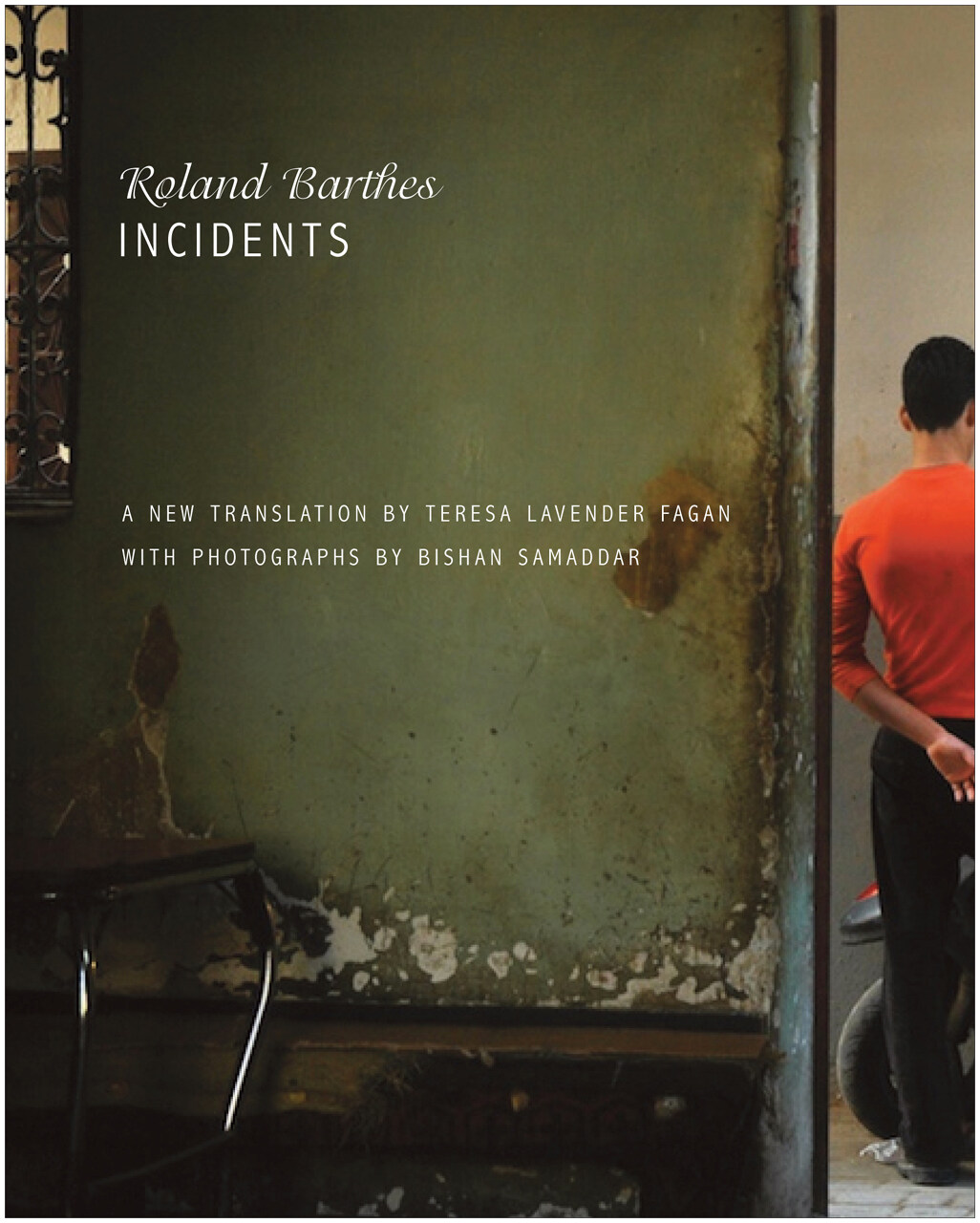

- 롤랑 바르트, 「파리에서의 저녁 만남」

『작은 사건들』에 수록된 「파리에서의 저녁 만남」은 롤랑 바르트의 '저녁 일기'다. 엄밀히 말하자면 일기라는 형식을 고민했던 한 늙은 게이의 일기에 관한 일기라고도 할 수 있을 것이다. 그렇다고 하여 이 글이 일기란 무엇인가에 관한 특색 있는 아포리즘으로 가득 차 있다고 말하는 건 아니다. 바르트는 '나'의 취향, 기분, 조심성을 고려하면서 충실한 관찰자로 활약한다.

이 늙은 에세이스트는1979년 8월~9월 파리에서의 '저녁들'을 기록한다. 그는 자신의 주변에서 뿜어대는 열의의 출처와 기원을 의심하면서, '그다지 볼 품 없는' 식의 표현을 서슴없이 기록한다. 그가 간 식당, 그가 만난 사람들, 그가 참여한 저녁 모임, 그런 사람들이 읽어보라고 한 책은 그다지 흥미롭지 않다. 간혹 가다가 입을 싱그럽게 만드는 음식들만이 위로가 될 뿐이다.

그는 만난 사람들이 주는 무례의 자극을 진찰하며 따가운 말들을 하는 이의 사연을 상상해보거나, 모임에서 나오는 장광설에 피곤함을 느낀다.

롤랑 바르트가 '나는 ...이다'로 시작하는 타인과 사회가 잘하는 이름 붙이기의 유혹에 걸려들 표현을 일찍이 싫어했다는 것을 안다면, 그래서 그가 그냥 '나다'라는 단언에서 오는 그 불확실과 불안에서 하나의 저항적 의미를 구축해가고 싶었다는 것을 안다면. 아울러 그런 단언이 타인에게 쾌/불쾌의 경계를 주어 오해를 사지나 않을까의 염려로 이어진다는 걸 미리 감안한 섬세함의 소유자란 걸 안다면.

그가 이 일기에서 보여주는 툴툴거림은 자연스러운 내뱉음과 의도된 실천 사이에 있다고 볼 수 있을 것이다.

"언제나 나는 뭔가를 이야기해야겠다고 생각하면, 지나치게 의식한 나머지 대화중에 그것에 대해서는 정작 한마디도 하지 못한다. 그리고 끝에 가서야 겨우 단 한 문장으로 줄여서(대화 내내 주제로 삼았어야 할 문제를) 할 뿐이다."

그에게 오직 호감의 대상은 젊은 게이의 신체, 그들이 자신에게 다가올 때의 그 어색하지만 순수한 장면이다. 자신에게 다가온, 자신이 느끼고 싶어하는 쾌락에 대해서는 온순해진다.

때론 연약함을 자청하는 듯한 인상도 보인다. 바르트는 거절당할지도 모른다는 두려움으로 옆사람을 유혹하고 싶은 용기를 못 내는 늙은 자신에 대한 초라함, 사랑의 재판관 같은 시선으로 자신에게 애정을 표하는 사람에 대한 부담감을 고백한다. 그는 일기의 마지막에 '어떤 자신'으로 돌아오면서 침참한 무대 뒤로 쓸쓸히 퇴장한다.

타인을 떠나보내는 것이었지만, 결국 자신이 자신을 떠나보내는 듯한 중의의 풍경은 그가 주는 선물이다. 아프지만, 도움이 되는. 삶.

"섬세하면서도 쉽게 접근할 수 없는, 뭔가 수수께끼 같은 면을 지닌 그. 온순하면서도 동시에 멀게 느껴지는 사람이다. 피아노를 연주한 다음, 일할 것이 있다는 말로 그를 돌려보냈다. 이젠 끝났음을 알았기 때문이다. 그와의 관계만이 아니라 그 무엇인가도 함께 끝났다. 젊은이와의 사랑이 끝난 것이다."