<이번 주말엔 무슨 영화를 볼까?> 4월 3주

<이번 주말엔 무슨 영화를 볼까?> 4월 3주

눈을 감고 생각해보자. 브래드 피트, 멧 데이먼, 맥컬리 컬킨, 브래드 렌프로, 레오나르도 디카프리오라는 이름이 당신에게는 어떤 이미지로 다가오는지? 전혀 모르겠어요, 하면 당신은 90년대 학창시절을 보낸 사람이 아닐 것이다. 내가 기억하는 우리 반 아이들 농담엔 이런 게 있었다. "애인 갈아 치우는 기간-브래드 피트는 한달에 한번, 레오나르도 디카프리오는 일주일에 한번씩." 사실 진위 따위는 아무래도 상관 없고 본인들도 들으면 식겁할 소리를 그때 당시만 해도 우리들은 당연한 듯 받아들였었다. 지금은 늙었거나(아이쿠 죄송) 혹은 이미 세상에 없는 이들이지만, 영화를 통해 남아 있는 그들의 시원스런 자태는 지금도 보는 이의 가슴을 뛰게 한다.

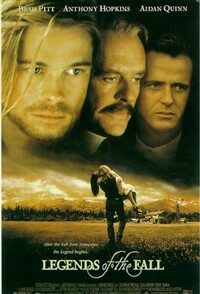

이 영화 찍은 후에 만든 화장품 포스터는 동네 애들이 뺏으러 다닐 정도로 인기 있었다. 가장 왼쪽이 브래드 피트.

이 영화 찍은 후에 만든 화장품 포스터는 동네 애들이 뺏으러 다닐 정도로 인기 있었다. 가장 왼쪽이 브래드 피트.

[굿 윌 헌팅] 로빈 윌리엄스의 사람 좋은 미소와 함께 떠오르는 이 청년의 반항적인 이미지도 꽤나 인상적이었다. 왼쪽이 멧 데이먼, 오른쪽이 로빈 윌리엄스.

[굿 윌 헌팅] 로빈 윌리엄스의 사람 좋은 미소와 함께 떠오르는 이 청년의 반항적인 이미지도 꽤나 인상적이었다. 왼쪽이 멧 데이먼, 오른쪽이 로빈 윌리엄스.

2008년 약물복용으로 생을 마감한 [굿바이 마이 프렌드]의 브래드 렌프로.

알라딘 영화 공식 사이트에 남아 있는 토탈 이클립스의 한 장면.

알라딘 영화 공식 사이트에 남아 있는 토탈 이클립스의 한 장면.

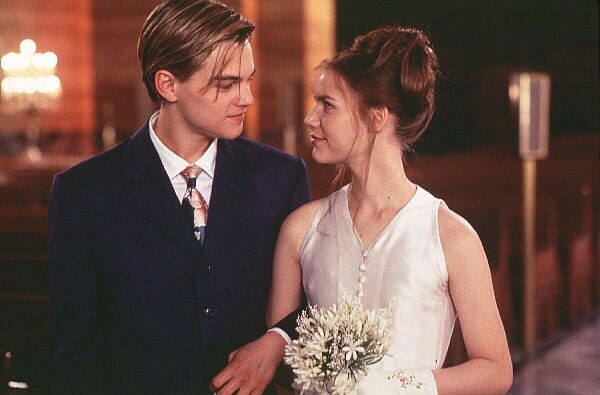

수많은 여고생들을 숨넘어가게 만든 문제의 이 장면.

네이버에서 찾아본 디카프리오의 예전 얼굴은 어른스런 눈망울을 가진 턱선 날렵한 미소년이다. 나 역시 시(詩)에는 눈꼽만큼의 관심도 없었지만 오로지 디카프리오의 얼굴을 보기 위해 이 영화를 찾아 보았던 기억이 난다. [토탈 이클립스]가 그의 첫영화는 아니다. 오히려 연기 생활 시작하고 시간이 꽤 흐른 다음 찍은 영화 중 하나에 속한다. 그렇지만 핵폭탄급(?!)인 그의 외모는 이 영화에서부터 화제가 되었다고 해도 과언은 아닐 것이다. 차기작인 [로미오와 줄리엣]은 그의 출연 소식만으로도 우리 반 여학생들을 기절하게 만들었었다. 그때까지 전혀 관심 없었던 클레어 데인즈라는 배우를 알게 된 것도 [로미오와 줄리엣]이었다. 물론 좋아서 기억하는 건 아니다. 단지 디카프리오의 상대역이라는 것, 그거 하나 때문이다.

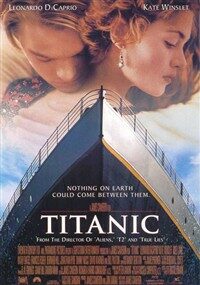

[아바타]의 감독 제임스 카메론의 대작 [타이타닉]이 개봉한 것도 그 즈음이었다고 기억한다. 개봉 전부터 나오기만 하면 보리라고 벼르던 작품이었지만, 시기가 나빴다. 마침 IMF가 막 터지던 때였다. 온 국민이 장롱 속에 들어 있던 금반지까지 모으고 모아서 국가적 위기에 힘을 보태던 때, 사실인지 아닌지 모르겠지만 [타이타닉] 개봉하자마자 "금모으기해서 모은 돈 [타이타닉] 수입비로 다 나간다"는 괴소문이 돌았다. 나름 순진했던 나, 그 소문 때문에 극장에서 디카프리오를 볼 기회를 눈물을 머금고 포기했었다. 셀린 디온이 부른 주제가 "My Heart will go on"은 90년대 팝송 중 내가 유일하게 끝까지 부를 수 있는 곡이다.

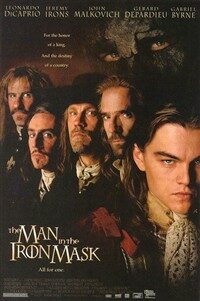

명성을 얻는 것도 어렵지만 그 명성을 유지하는 일도 쉬운 일은 아니다. 브래드 렌프로나 맥컬리 컬킨 등 이른바 90년대 청춘스타 중에는 재기에 실패하거나 몰락한 예도 많다. [본 아이덴티티] 시리즈의 멧 데이먼도 슬럼프로 인한 고충을 자주 털어놓곤 하던 배우다. 디카프리오도 예외는 아니었다. 내 기억에 그는 기본적으로 노력파 배우에 속했다. 아역 시절부터 충실히 다져 놓은 실력에, 배우로서의 열정도 갖추고 있었건만 그에게 "딱 하나 유일한 단점"은 아이러니하게도 그를 스타 반열에 올려 놓은 핵폭탄급 미모였다. 외모 때문에 다양한 배역이 돌아오지 않는다, 언젠가 그의 인터뷰 기사에서 읽었던 말이다. 배우로서 이미지가 고정되는 것을 바라는 사람은 없을 것이다. 그러나 슬프게도 그의 다음작은 [아이언 마스크], 루이 14세와 철가면의 이야기다. 국왕으로 분한 디카프리오가 파티장에 들어서며 나열해 있는 귀부인과 신하들을 향해 오만하게 외치는 "continue!", 숨 막히게 어울리는데 그럼 어쩌란 말인가.

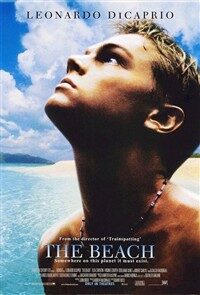

[비치]는 유일하게 내가 놓친 그의 작품이다. 일부러 보지 않은 건 아니다. 어쩌다가 시간이 나지 않아 못 보았을 뿐인데, 절묘하게도 [비치]는 말 그대로 "망했다". 물론 그게 내 탓은 아니지만, 지금도 나는 간혹 생각할 때가 있다. 그때 내가 [비치]를 봤더라면 그래도 좀 나았을까? 정작 디카프리오 본인이 듣는다면 웃어 버릴지도 모르지만, 아무튼 그때 이후로 한동안 스크린에서 그의 이름은 나오지 않았다. 대신 헐리우드에서는 간간이 "디카프리오의 굴욕" 시리즈가 들려오곤 했다. 비만, 약물 중독, 어느 것 하나 그때까지 알고 있던 그의 이미지와는 전혀 동떨어진 것들이었다.

이 영화에서부터 우리에게 익숙한 그의 얼굴이 나오기 시작한다. 예전의 미모는 스러졌지만, 적당히 살집이 붙은 턱선 속에 비로소 배우의 얼굴이 나타나기 시작한 것이다. 죽음 같은 공백 기간을 거쳐 스필버그 감독이 내민 구원의 손을 잡은 디카프리오는 조각 같던 미모를 잃은 대신 연기의 폭을 좀더 넓힐 기회를 얻었다.

<이상 모든 이미지의 출처는 알라딘 공식 영화 사이트입니다>

그리고 이번에 대박 터진 이 영화 [셔터 아일랜드], 트렌치 코트에 더덕더덕 묻은 콧수염이 완전 러셀 크로삘 인상적인 털털한 페이스로 등장해 주신다. 스포일러가 되니 내용은 언급하지 않겠지만, 이 영화는 그야말로 "디카프리오에 의한, 디카프리오를 위한, 디카프리오의 영화"였다. 나는 [캐치 미 이프 유 캔] 이후의 그를 포착하지 못했다. 최근 본 그의 영화 [바디 오브 라이즈]는 내 인상에 그리 남는 작품은 아니었고 2010년 현재의 그를 보는 것은 이 영화가 처음이다. 광인과 비광인의 경계에서 아슬아슬하게 연기를 펼치는 그의 섬세한 연기력도 감탄스러웠지만, 올드팬의 입장으로서는 청춘스타 시절부터 꾸준히 해온 그의 노력이 이제야 빛을 발하는 것 같아 영화 보는 내내 가슴이 시렸다. 영화는 아직 개봉 중이니 흥행 성적이 얼마나 나올지는 아직 더 봐야 할 일이지만, 나 개인적으로는 기립박수를 치고 싶고 그로서도 만족스러운 작업이었길 바란다.