-

-

셔츠 매뉴얼 - 남자의 패션: 기본부터 완성까지

태인영 지음, 안웅철 사진 / 안나푸르나 / 2015년 4월

평점 :

<셔츠 매뉴얼>(안나푸르나, 2015). 작년 여름에 반디 서점에서 들었다 놨다 했던 책이다. 가격에 비해 두깨가 하도 얇아(189쪽) 도서관에서 빌려보기로 했다가 잊힌 책이다. 근데 저번주 도서관에서 눈에 띄어 빌려 보았다.

아, 근데 이거 구매해서 읽었으면 심하게 자책할 뻔 했다. 책이 부실해도 이만저만 부실한 게 아니라는 거. 15,800원이면 다른 책을 사서 보는 게 10배 낫다. 이 책은 매우 부실하다.

도대체 저자가 왜 이런 책을 냈는지 심히 의구심이 들 정도다. 저자는 외국어 고교 출신(불어 전공)에 학부에서 미술을 전공했다. 대학원에서는 정외과를 전공하고나서 94년부터 방송 진행과 방송 출연을 해 오고 있단다. 국제 행사 전문 MC, 국제협상가, 커뮤니케이션 전문가로 세계를 누비고 있다고.

그냥 세계를 누비면서 협상 전문가로서의 이력이나 넓힐 일이지, 이런 책은 왜 냈나 싶다. 남성 패션, 그것도 '기본에서 완성'까지 안내해 준다는 사람이 책을 쓰면서 공부한자 하지 않고 자기 느낌대로만 내용을 채우면 뭐 하자는 건지. 남성 패션이 그렇게도 만만한 모양이다.

저자는 패션관련 업계에 있어본 적도 없고, 패션 관련 전공을 하지도 않았다. 미술 전공에 정치외교학과 대학원 나와 국제협상 이력을 가진 것이 전부다. 그렇다면 남성 패션에 관해서 전문가는 아닌 거다. 이력에서 한 눈에 드러난다.(책 날개에 이력이 나와 있음)

그런데 그런 사람이 전문가의 입장에서 남성 패션을 코칭한다?! 뭔가 앞뒤가 맞지 않는다. 문외한이 이런 책을 쓰려면 적어도 공부를 해야한다. 그래야 기본은 간다. 더군다나 여자는 남성복을 입어 본 적도 없고 입어 볼 계획도 없지 않나.

어디서 보고 들은 건 많아가지고 이렇게 입어라 저렇게 입어라 하는데, 내가 볼 땐 아마추어의 어설픈 지적에 지나지 않는다. 그냥 남자에게 자기가 입히고 싶은 옷을 입히려고 습작한 스타일 연습장에 지나지 않아 보인다.

저자는 남성복의 기본을 깡그리 무시하고 있다. 비즈니스 웨어의 본질이 무엇인지 모르면서 조언하는 코디는 모래사장에다 글씨를 예쁘게 쓰는 행위와 다르지 않다. 이 책 어디에도 비즈니스 웨어의 본질이 무엇인지 나타나 있지 않다.

왜냐, 타이틀이 <셔츠 매뉴얼>이기 때문이다. 셔츠는 남성 비즈니스 웨어의 기본 중의 기본이다. 그렇기에 이 책을 든 사람은 누구나 기대한다. 이 책이 캐주얼 웨어에 대한 안내가 아니라 비즈니스 웨어에 대한 안내서가 되리란 것을.

더군다나, 타이틀이 <셔츠 매뉴얼>이다. 그러면 적어도 책의 2/3는 셔츠 관련 내용으로 채우고 수트 코디와 엑세서리는 부차적으로 언급해야 책의 균형이 맞다. 헌데, 이 책은 셔츠에 관련된 내용이 50페이지도 안 된다. 189페이지 중에서 말이다.

나머지는 타이, 팬츠, 수트, 코트, 캐주얼, 악세사리에 관련된 내용으로 채워져 있다. (그것도 그냥 느낌의 나열이다.) 그냥 남성 패션에 대한 토탈 안내서 인듯한데, 왜 타이틀을 저따위로 붙였는지 모르겠다.

셔츠에 관한 내용도 별로 전문적이지 않다. 셔츠 카라만 해도 10여 가지가 넘고, 커프스 종류도 7가지가 넘는데, 이 책에서는 달랑 카라 3개와 커프스 2개만 언급했다.

셔츠 각 부분의 명칭도 없고, 하이엔드 셔츠와 기성 셔츠의 차이점도 없다. 목 둘레와 팔길이가 맞지 않아 고민이 많은 남자들에게 맞춤 셔츠와 기성 셔츠의 차이점과 특장점을 비교해 주는 것은 기본이다. 이런 정보, 물론 없다. 그냥 여성 잡지책에 나오는 수준에다 자기 기호를 더하여 내용을 구성한 게 전부다.

남성 클래식 스타일에서 수트 라펠의 넓이와 셔츠 카라의 조화는 무엇보다 중요하다. 수트를 입은 인상이 여기서 결정적으로 갈리기 때문이다. 얼굴이 큰 사람과 마른 사람에 따라 조합이 달라져야 하는 것은 당연하다. 이런 중요한 정보가 빠져있다.

그런데, 이런 건 애교로 봐주고 넘어갈 수 있다. 중요한 건 앞에서도 지적했다시피 저자가 비즈니스 웨어의 본질이 뭔지 모른다는 거다. 이는 코디로 제시한 스타일 사진에서 명확히 드러나고 있다. 보면 화사하고 밝고 예쁘다. 데이트 룩이면 금상 첨화인 스타일이다. 매우 트렌디하고 패셔너블하다.

다시 강조하건대 비즈니스 웨어는 패셔너블한 옷이 아니다. 유행과는 철저히 유리되어 있기에 펑크 룩과 같은 안티-패션에 가까운 스타일이다. 그 이유는 수트가 전투복으로부터 유래했기 때문이다. 그래서 본질 자체가 보수적이고 유행과는 거리가 멀다. (남자들의 군복 이미지를 떠올리면 쉽다!)

그래서 비즈니스 웨어는 기본적으로 보수적인 색상을 추천해야 한다. 절대로 핑크색 셔츠나 노란색 치노 팬츠를 권하면 안 된다. 비즈니스 전장에 나가는 사람에게 데이트 룩을 추천한다는 건 TPO에 맞지 않는 스타일이다.

뭐, 요즘은 비즈니스 캐주얼이 대세라 이런 차림새가 대세인줄 아는 모양인데, 이도 기본을 무시하면 안 된다. 전통적인 클래식 복장의 기본(트렌드에 민감하지 않다는 것)을 준수하면서 약간의 포인트를 주는 선에서 그쳐야지, 트렌드를 따르는 것이 남성복의 대세인양 호도하지 말자.

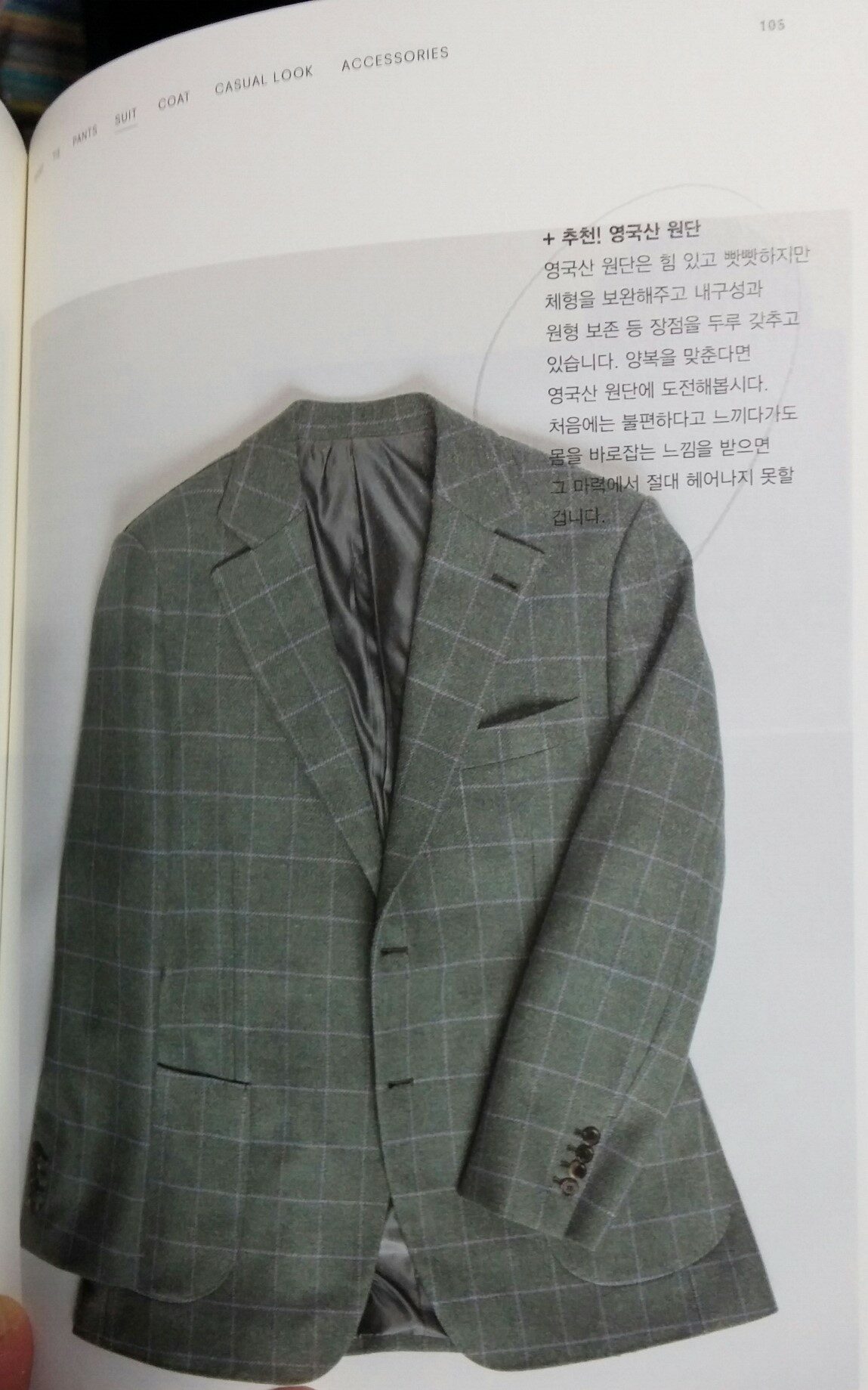

이 책은 여기에 그쳤으면 저자의 개성이 너무 강해서 그렇거니 하고 넘어갔을 거다. 하지만 서술 내용의 부실함은 책의 함량 미달로 이어져 저자를 불신하게 하는 결정적 요소였다. 책의 내용을 잠깐만 소개해 보겠다. 영국산 원단을 설명한 내용이다.

"영국산 원단은 힘있고 뻣뻣하지만 체형을 보완해 주고 내구성과 원형 보존 등 장점을 두루 갖추고 있습니다. 양복을 맞춘다면 영국산 원단에 도전해 봅시다. 처음에는 불편하다고 느끼다가도 몸을 바로 잡는 느낌을 받으면 그 마력에서 절대 헤어나지 못할 겁니다"(p105)

여자 스타일리스트들이 남성 스타일을 안내하는 책에서도 종종 보는 내용이다. 남자가 전투복으로써 양복을 맞출 때 가장 중요한 요소로 살피는 것이 원단이다. 영국산 원단이면 원단 브랜드가 나와야 한다. 하지만 여성들은 이런 걸 취급하지 않는다. 그냥 '영국산 원단'이면 끝이다.

영국산 원단이 힘있고 뻣뻣한 것은 차고 습한 영국의 기후 때문이다. 그래서 영국은 따뜻하고 내구성이 강한 원단을 생산한다. 대표적으로 허더스필드 클로쓰와 찰스 클레이튼 그리고 도멜 회사에서 생산되는 무게 250~350그램 정도의 원단이 내구성과 원형 보존 등 장점을 두루 갖춘 좋은 원단이다.

하지만 단점은 이 원단이 겨울용으로만 적합하다는 거다. 가을과 겨울을 제외한 나머지 계절에는 입을 수 없다. 이럴 때에는 이테리 원단인 에르메네 질도 제냐나 우리나라 제일모직의 슐레인 급 원단으로 양복을 맞춰야 한다.

양복에서 가장 중요한 원단에 대한 정보가 쏙 빠진 내용은 아무짝에도 쓸모 없다. 더군나다 그것이 맞춤이라면 더욱 그렇다. 이런 공허한 내용은 계속된다.

책에 설명되어 있는 3가지 수트 스타일에 대한 내용이다. 브리티쉬 스타일과 프렌치 스타일을 설명한 부분을 보자.

브리티쉬 스타일

"전형적인 군복에서 모티프를 따온 수트라고 생각하면 됩니다. 몸을 반듯하게 세워주는 느낌의 딱딱함과 불편해 보이리만큼 꽂꽂한 등선을 자랑합니다. 그냥 딱딱한 갑옷이에요. 불편해 보이지만 단단한 가슴과 바른 자세로 자신감을 부각시키는 스타일이죠. 수탉이 울기 전에 가슴을 부풀리는 상상해 보세요. 깃이 넓고 재킷 좌우를 깊게 겹치고 두 줄로 버튼을 나란히 단 더블 브레스트 수트도 떠오릅니다."

프렌치 스타일

긴 설명 안 하겠습니다. 지리적으로 영국과 이탈리아 중간쯤에 있는 만큼, 스타일도 중간쯤이라고 해 두죠. (p107)

수트 스타일을 설명하면서 어깨와 허리 그리고 포켓과 벤트를 언급하지 않는 것은 저자가 남자의 수트에 대해 문외함임을 나타낸다. 수탉 운운 하는 지점에서는 헛웃음이 절로 난다. 많은 설명을 한답시고 했지만 브리티쉬 스타일에 대해서 아무 것도 알려주고 있지 않다.

브리티쉬 스타일의 특징을 아주 짧게 설명하자면 4가지만 언급하면 된다. '군복을 연상시키는 각진 어깨', 타이트하게 피트되어 긴장감이 느껴지는 허리', '체인지 포켓과 슬랫 포켓', '사이드 벤트' 정도면 끝.

프렌치 스타일을 설명한 부분에서는 그냥 빵 터졌다. 모르면 공부라도 하고 책을 쓰던가. 사진 이미지를 서술한 부분을 잘 보면 알겠지만, 절반 이상이 주관적인 느낌의 나열이다. 참으로 함량 미달이다.

할 말이 더 많지만, 이쯤에서 줄이는 게 좋을 듯싶다. 너무 길어지고 이 정도만 언급해도 이 책에 대한 촌평은 충분하다고 생각한다.

스타일에 고민이 많은 비즈니스맨들이 볼까 우려하여 좀 장황하게 썼다. 뭐, 자유업에 종사하는 분들은 봐도 무방하겠다.

하지만 이 책을 보느니 차라리 <맨즈웨어 도그>(RHK, 2015)를 추천드린다. 캐주얼에서 전투복까지 이미지만으로도 어떻게 입을 지 충분한 가이드가 된다.

<셔츠 매뉴얼>은 지금까지 내가 본 남성 스타일 안내서 중에서 최악으로 꼽는 몇 권의 책 속에 속한다. 절대 사서 보시지 마시라! 별 하나라도 준 건 안웅철 사진 작가의 멋진 사진 이미지 때문.