도서관 신간코너에 있는 책인데 갈 때마다 늘 그 자리에 꽂혀있기에 내가 데리고 왔다. 이 책은 그러니까 아는 사람만 아는 책이다. 그럴 수밖에.

내가 대학 다닐 때는 졸업하려면 소위 <졸업논문>이라는 걸 써야 했다. 원고지 80장 정도의 분량인데 지금으로 치면 웬만한 리포트에 불과할 양일 것이나 그 당시의 수준에서는 꽤나 가슴 벅찬 과제였다. 3학년 때부터 고민하기 시작해서 4학년 말까지는 완성본을 제출해야 했다.

외국문학. 어학도 안 되는 상태에서 문학이라니. 말도 안 되는 과를 꾸역꾸역 다니는 건 고역이었다. 어쨌거나 그래도 졸업을 해야 그 말도 안 되는 과에서 벗어날 수 있으니 하라는 건 해야했다. 고심과 고민 끝에 고른 소설이 바로 위의 책이었다. 수업시간에 배운 적도 없는 소설이고 들어보지도 못한 작가였는데, 내가 어떻게 이 작가를 선택했는지는 기억이 나지 않는다. 이상하고 특이한 것에 끌리는 성향이 없지 않지만 그보다도 이 소설에 등장하는 인물들에서 마치 내 모습을 발견한 듯한 기분이 들어서였을 것이다. 어딘가 뒤틀려있다는 자각, 외국문학을 공부하면서 발견한 내 모습이다. 외국어는 내 모국어가 될 수 없다는 사실에 주눅들었던 시절, 이 사실이 대학 시절 내내 나를 우울하게 했다.

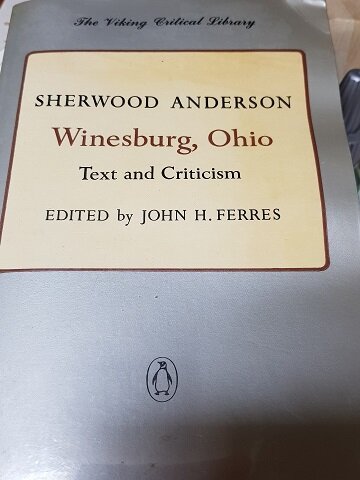

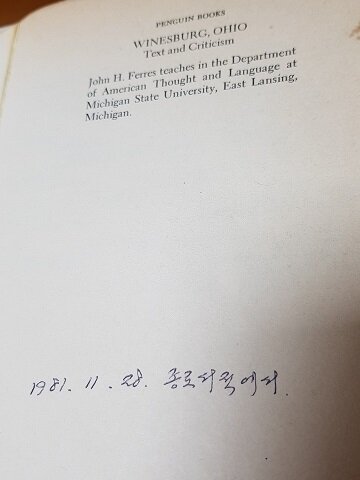

그당시 나의 변변찮은 어학 실력으로 이 원서를 다 읽는다는 건 언감생심. 문고판 번역본을 옆에 놓고 소설 속의 단편을 더듬더듬 읽었을 뿐이다. 아마 어느 석사학위 논문에 언급된 부분을 참고삼아 원고지 80장을 채워나갔을 것이다. 제딴에는 참신한 생각을 작품에서 추출했노라고 우쭐했을 것이다. 지금 생각해보면 다 가소로울 뿐이지만.

셔우드 앤더슨(1876~1941). 미국 출생. '성공적인 결혼과 사업을 이루며 평탄한 삶을 살던 중 1912년 서른여섯 살에 사무실을 나간 뒤 행방불명. 나흘 뒤 기억을 잃은 채로 발견, 신경쇠약 치료후 그길로 사업을 정리하고 전업 작가의 길'을 걸었다고 한다. 1919년 위의 책 <와인즈버그, 오하이오>로 인정 받기 시작. 존 스타인벡(1902~1968), 스콧 피츠제럴드(1896~1940) 등 동시대의 작가들은 그와 그의 작품에 대해 '영문학의 바이블''영어로 글을 쓰는 가장 훌륭하고 섬세한 작가'라고 평했으며 지금도 20세기 미국 문학 강의 교재로 가장 많이 쓰이는 작품이 바로 이 책이다.(책 날개에 소개된 부분)

어학 수준도 형편없었던 풋내기 시절의 내가 이 작품을 알아본 건 거의 '촉'의 수준으로 봐야겠다. 원서도 제대로 읽지 못했으니 말이다. 이제 모든 영어에서 해방된 눈으로 다시 읽어보니 과연 위의 찬사를 받을 수도 있겠구나, 그런 생각이 든다. 이것도 자신 없는 말이지만.

... My own vocabulary was small. I had on Latin and no Greek, no French. When I wanted to arrive at anything like delicate shades of meaning in my writing I had to do it with my own very limited vocabulary.

And even my reading had not much increased my vocabulary. Oh, how many words I knew in books that I could not pronounce.

But should I use in my writing words that were not a part of my own everyday speech, of my own everyday thought?

I did not think so. - p. 13

쉬운 단어와 구어체로 글을 분명하고 군더더기 없이 쓰기. 글쓰기의 모범이 될 만하다. 지금도 강의 교재로 쓰이는 이유일 것이다. 그래서 한 걸음 더 들어가본다.

For several weeks the tall dark girl and the doctor were together almost every day. The condition that had brought her to him passed in an illness, but she was like one who has discovered the sweetness of the twisted apples, she could not get her mind fixed again upon the round perfect fruit that is eaten in the city apartments.

몇 주 동안 키 크고 어두운 피부의 여자와 의사는 거의 매일 함께 있었다. 그녀로 하여금 의사를 찾아가게 했던 그 상황은 병의 단계로 보자면 고쳐졌지만, 그녀는 비틀린 사과의 단맛을 알게 된 사람과 같았고 이에 도시의 아파트에서 소비되는 완벽히 둥근 과일에는 더 이상 마음이 가지 않았다.

글의 섬세한 면이 매력이지만 책 전체로 보면 재미있는 소설은 아니다. 끝까지 읽을까 말까 계속 망설이게 되는 책이다.

하여튼 이 작품에 대한 평으로 졸업논문을 제출했다. 제출했다는 뿌듯함은 있었지만 과연 이 과제물을 교수가 읽어는봤을까, 하는 의심을 지울 수 없었다. 과제물에 대해서 좋다, 나쁘다, 잘했다...등 한마디 언급도 없었으니까. 심지어는 이런 일도 있었다. 이 글 제목에 나오는 내 친구 Y양.('양'자를 붙인 건 성last name이 양 씨이기도 해서). 대학 졸업 후 얼마만에 만났을 때 내 친구 Y양은 내게 이런 사실을 고백(자백)했다. 졸업논문 쓰기가 너무 어려워서 지도교수를 찾아뵙고 도저히 못 쓰겠노라고 했더니 '알았다' 하고 끝냈다고. 자기는 논문도 쓰지 않고 졸업했다고.

1학년 때 체육시간에는 수영을 배웠는데 그때도 물이 무서워서 도저히 못하겠다고 말씀드려서 자기는 물 속에 들어가지 않았노라며, 그래도 점수는 나왔다는 얘기도 했다. 뭣이라고?

대학 졸업 후 Y양을 여러 번 만났다. 한번은 수원 팔달문 근처에 있는 카페에 갔다. 80년대 중반 무렵이었다. 밝은 분위기에 세련된 이 카페에는 떡하니 피아노 한 대가 자리잡고 있었다. 내 친구 Y양이 카운터로 가서 몇 마디 물어보더니 이내 피아노 앞에 앉았다. 순간 감미로운 피아노 선율이 실내를 가득 채우기 시작했다. 내 친구 Y양의 피아노 솜씨에 탄복하고 말았다. 내 주변에 이렇게 피아노를 잘 치는 사람은 그녀가 처음이었다. 물이 무서워서 수영장에 들어가지도 않고, 졸업논문이 무서워 교수를 찾아가 통사정했던 그녀에게는 다른 재능이 있었던 것이다. 그 때 내 친구 Y양이 나를 감동시켰던 곡은 모짜르트 피아노 협주곡 20번이었다는 것을 나중에서야 겨우 알게 되었다.

미국작가 셔우드 앤더슨과 내 친구 Y양이 무슨 관계가 있겠는가마는... 내 친구 Y양이 꼭 이 연작소설집에 등장하는 인물 같아서다. 어떻게 살고 있나 궁금하다.