|

안에 들어가지 못하게 되어 있고 전체적인 조망을 볼 수 있게 전망대가 설치되어 있는데 거기 안내도에 표시된 추정도다. 아, 제목이 잘렸구나..ㅡ.ㅡ;;;;;

저리 전각이 들어서 있었을 거라고 예상은 하지만 지금 남아있는 모습은 이렇다.

내가 서 있던 곳에서는 전체 모습을 화면에 찍을 수 없었는데 이 사진보다는 좀 더 크다. 책자에 항공사진이 있는데 사진 다 옮기고 난 다음에 생각이 나서 다시 찍지는 않았다. 귀찮아서리...;;;;

해설사님 안 보실 때 몰래 주변을 한 바퀴 돌았다. 반쯤 돌았을 때 발견한 우물. 오래되어 푸르고 깊은 물색이 무서울 법도 했건만 꽃잎이 둥둥 떠 있어서 예쁘단 느낌이 먼저 들었다. 나무 그림자도 예쁘고...

온통 소나무 천지였는데 가지가 부러진 게 많았다. 지난 겨울에 눈이 많이 왔을 때 부러진 건지 모르겠지만 꽤 장관이었을 소나무 가지들이 안타까웠다.

처음엔 기둥 자리인가 하고 봤더니 맷돌이었다. 사진으로는 잘 분간이 아나 가는데 꽤 컸다. 이 사찰이 규모가 컸을 때는 무려 3천 명의 승려가 머물렀다고 하는데, 그래도 3천 명을 먹일 정도의 크기는 아니었지만 아무튼 많은 사람의 먹거리를 제공할 만큼 커보였다. 돌릴 때는 삼손의 힘이 필요하지 않았을까...

철조망 너머에는 무수한 기와 탑이 펼쳐져 있었다. 발굴 현장에서 수거한 녀석들로 보인다. 저것들보다 크고 빛나는 기와도 보여서 들어보았더니 케이에스 마크가 떡하니 박혀 있었다. 에비에비..;;;;

거의 한 바퀴를 돌아서 정면에서 바라본 모습이다. 입구 부근의 계단이 연결되어 있지 않다. 짝이 맞지 않아서 방치된 듯 보이는데, 발굴 중단이 원인일 수도.

당간지주다. 오른쪽에도 당간지주로 보이는 흔적이 있었는데 이쪽만 난간으로 둘러쳐져 있었다. 뒤쪽으로 군 초소가 보인다. 군사 지역인지라 발굴 작업 때에도 애로사항이 많았다고 한다. 기전문화재 연구원한테 들은 이야기. ^^

해설사님 점심 식사 중에 도착했는데, 한 바퀴 돌고나니 식사 다 하시고 해설 시간이 되었다. 전각은 더 없는지, 비석은 어디 있는지 물었더니 따라오라신다. 생각보다 높고 멀었는데 차로 이동해도 되었다고 뒤늦게 말씀하신다. 어제 비상 걸린 근육들이 오늘도 비명을 질러버렸다. 덕분에 아픈 게 오히려 풀렸으면 좋겠다고 소망하며 열심히 쫓아갔다.

산 위쪽에 회암사가 있는데, 이때의 회암사는 과거의 그 회암사는 아니다. 조계사 소속.

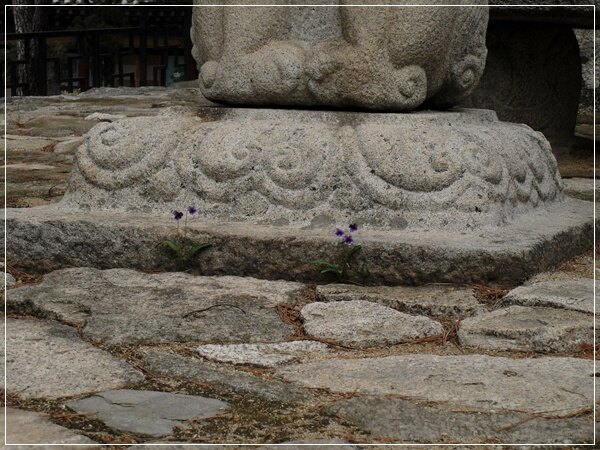

돌 틈 사이에 핀 꽃이 예뻐서 찍어보았다. 정체가 뭘까? 제비꽃? 모르겠다. ;;;;;

무학대사 부도와 석등이다. 앞쪽으로 무학대사비도 있는데 전체 조감이 나온 사진이 없어서 패쓰.

순조 21년에 광주 유생 이응준에 의해서 무학대사비가 파괴된 일이 있었다 한다. 이 자리가 명당 자리라고 해서 조상의 묘를 대신 쓴 것이다. 그의 조상이 영릉의 묫자리를 빼앗긴 것에 대한 한풀이였을 수도. 그러나 순조 28년에 발각되어서서 유배형을 받는다. 무학대사 때문이 아니라 어제비문을 건드렸다는 죄명으로. 죽지 않고 유배형으로 그친 게 놀랍다. 아무튼 숭유억불의 땅 조선에서 불교의 위치가 보이는 일화다.

부도와 석등 사이에 저런 받침대가 놓여 있는 게 독특했다. 어떤 용도였을까? 받침 기둥은 자물쇠 문양이 새겨져 있다. 드나드는 문이라는 의미라고 한다.

한옥의 처마를 닮은 옥개석이 멋있다. 지공선사와 나옹선사의 것까지 세 사람의 부도-석등 세 세트가 있는데 첫번째가 가장 예뻤다. 위로 갈수록 미적 감각이 떨어짐..ㅎㅎㅎ

위에서 아래로 찍었는데 부도와 석등과 무학대사비가 일자를 이루고 있다. 비석은 원래 자리가 아니라 일직선을 맞추느라 옆으로 이동을 시킨 것인데 처음 자리가 어디였는지는 모른다고 한다. 현재 옮긴 자리일 수도 있고, 그 옆에 이수가 있는 자리일 수도 있고......

지공선사의 부도다. 역시 일렬을 맞추었는데 무학대사의 것과 나란하지 않다. 지형지세에 맞추어서 세웠기 때문.

앞에서 본 것들보다 훨씬 균형감이 떨어진다. 일단 옥개석이 너무 커서 무거워 보인다.

맨 위에는 나옹선사의 부도가 있다. 거기서 북쪽으로 방향을 틀면 멀리 선각왕사(나옹)비가 보인다. 저기까지 다시 가야 한다. 헥헥...

올라가다가 찍은 한 컷. 천보산 만경대라고 했던가? 여기 올라가면 서울이 한 눈에 다 들어온다고 해서 서울 경자를 썼다고 한다. 경사 경자가 아니라. 밑에서 보기만 해도 아찔. 높구나!

보물로 지정된 선각왕사비를 보호하기 위해서 비각을 세웠는데 97년도에 어느 성묘객의 부주의로 산불이 크게 나버렸다. 무려 사흘 간을 태운 그 불로 비도 훼손되고 말았다. 만약 비각이 없었다고 한다면 그 정도의 피해는 아니었을 거라고 하는데 이제와서 후회한들 무엇하랴. 아직도 그때 불탔던 나무의 흔적들이 남아 있다.

원래 있던 것과 새로 지은 것의 저 현격한 차이란. 없어도 너무 없어 보인다...ㅜ.ㅜ

도대체 부도와 비문의 거리가 왜 이리 떨어져 있는 지는 아직도 의문이라고 한다. 비보의 기능으로 그랬을 수도 있다지만 아주 크게 설득적이지는 않았다. 정말 궁금하다. 왜 그랬을까? 저리 멀리 뚝 떨어져서 세운 이유가...

게다가 손으로 직접 판 게 아니라 기계로 글씨를 팠는데 너무 얕게 파서 벌써 글씨가 마모되어 잘 보이지 않는다. 오래지 않아 다 사라질 것만 같다. 돈은 돈대로 들이고 욕은 욕대로 먹는 나쁜 케이스...-_-;;;; 글씨는 예서체.

해설사님이 내려오다가 솔방울에서 씨앗을 뽑아서 보여주셨다. 저게 저리 큰 소나무가 되는 씨앗이란 말인가. 서울 촌뜨기인 나는 또 신기해서 한 컷 찍어봄. 아, 내 손금 너무 난잡하다...;;;;

|