고속철도의 개통으로 전국이 3시간권으로 들어왔다. 며칠전 개통식 관련 내용을 보면서 세상의 빠른 움직임에 놀라지 않을수 없다. 철도 레일 이음새의 특수 용접으로 이제는 더 이상 '덜커덩 덜커덩'하는 소리를 들을 필요가 없고, 칸과 칸 사이의 이음새도 특수하게 제작되어 칸 사이의 이동에서도 더 이상 몸을 흔들거리며 주체못할 일도 없다고 한다.

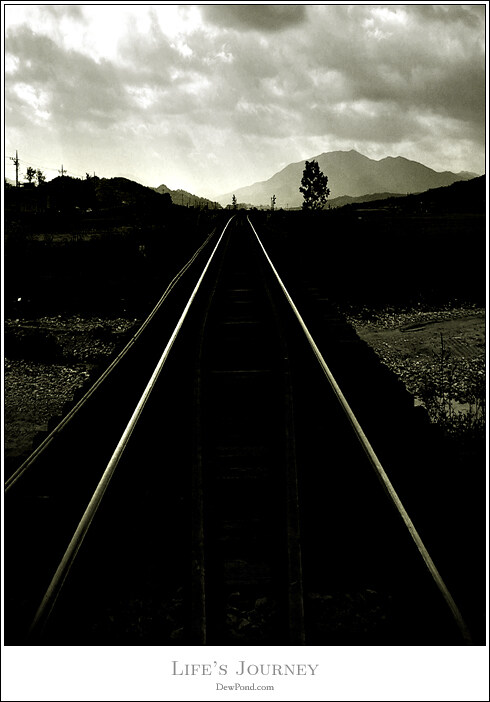

빠름의 속도에 몸을 맡기기보다는 느림의 철학에 오히려 젖어있는 사고 때문일까? 이런 내용을 접하면서도 머릿속을 파고드는 생각은 이제는 없어질 완행열차들의 잔잔했던 영상과 한자락의 추억들이다.

청량리발 강릉착 통일호 기차. 밤 11시 청량리를 출발하여 아침 7시 30분에 강릉에 도착하던 이 열차를 많이 탔던 것은 비단 고향이 동해안이어서가 아니다. 서울을 출발하여 제천방면을 경유, 영주에서 꺽어서 동해안을 따라 올라가던 그 길은 8시간 30분이란 시간개념을 훨씬 길게 느껴지게 하는 묘한 매력이 있었다.

영주역에서의 연착시 묘하게 따뜻하게 느껴지던 차창밖의 여염집 불빛들, 눈 내리는 강원도 어느 역에서 기차를 따라오며 눈덩이를 던지던 산골소년들의 야간 나들이, 명절을 맞아 십여년만에 고향을 찾아간다는 늙은 막노동꾼과의 소주 한잔과 푸념들, 살며시 잠이 찾아올 즈음에 찾아드는 옥계역 근처의 눈부신 일출....이런 저런 여행의 묘미를 참 많이도 간직하던 기차였다.

춘천행 기차는 우울한 일이 있을때 많이 탔다. 처음으로 고향을 떠나 타지 생활을 하면서 우울하고 서글픈 일이 있을때 친구들 만나러 춘천가는 길에 타곤 했다. 기차 맨 뒤켠에서 멀어져가는 기찻길을 바라보면서 마시던 한잔의 소주와 가슴 깊숙히 빨아들이던 담배 한개비의 추억이 어려있는 기차였다. 경춘선 타는 날은 꼭 비가 내리곤 했다. 그 기찻길에서 무엇을 느꼈는지는 아직도 잘 모른다. 그냥 그렇게 바라보는 것만으로도 많은 위안을 받았다는 사실 이외에는...

앞으로도 나의 젊은 시절을 같이 한 많은 것들이 사라지겠지. 사라져가는 것들에게 추억이라는 이름을 붙여주는 것 이외에는 다른 어떤 것도 해줄수는 없지만, 그래도 언제까지나 내 젊은날의 기억속에는 영원히 살아있을 것이다.