내게 한번 들어온 물건은 여간해선 내 품, 내 손을 떠나지 못한다.

고칠 수 없을 고장이 난 경우가 아니라면 여간해선 버리지 못하는 습성때문이다.

'신상'이라는 유행어는 적어도 나와는 영 안어울리는 단어인 셈.

새로운 물건이 나오면 한번 써보고 싶고 갖고 싶어질만도 한데 난 쓰면 쓸수록 더 정이 든다고 해야하나. 내 손 때가 묻는 물건에 더 애착이 가니 말이다.

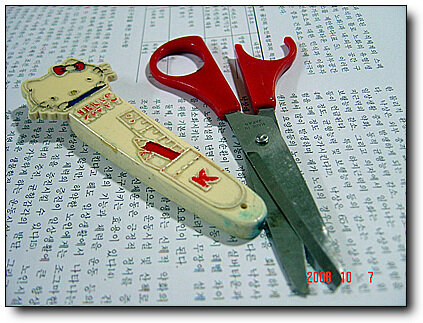

중학교 다닐 때이니까 지금으로부터 30년이 좀 못되었는데, 외삼촌께서 선물로 사다주신 가위를 지금까지 잘 쓰고 있었다. 바로 어제까지.

아이에게 온 택배 포장 박스를 힘주어 자르다가 그만,

한 쪽 손잡이가 톡 부러져버렸다.

가위질 할때 힘이 가는 부분이니 접착제로 붙여도 오래 못 갈 것 같다.

이젠 별수 없이 헤어져야 할 시간.

그냥 버리기 서운해서 사진까지 찍고 있는 나를 남편이 쳐다보고 있다.

'6년 째 쓰고 있는 휴대폰, 같이 커플폰으로 바꾸자고 해도 들은 척도 안하는건 비교도 안 되는군.' 아마 요 생각 하고 있지 않을까?

안녕, 내 가위.

아무 것도 아닐 수도 있는 일이, 참 서운하구나.

친정에 가면 초등학교 때 쓰던 컴파스도 있는데. ㅋㅋ