내가 만약 재주가 있어 시인이 되었다면 이런 느낌의 시를 비슷하게라도 쓰지 않았을까. 감히 그런 생각이 들게 한 시인이 있었다.

조은.

1960년 안동 출생. 1988년 '땅은 주검을 호락호락 받아주지 않는다'를 <세계의 문학>에 발표하며 등단한 시인이고 에세이집도 냈으며 동화도 썼다.

사실 내가 조은이라는 사람을 처음 알게 된 건 시도 아니고 에세이도, 동화도 아니었다. 그녀가 아니라 그녀의 집을 처음 만났다고 하는 것이 맞겠다. 바로 이 책에서.

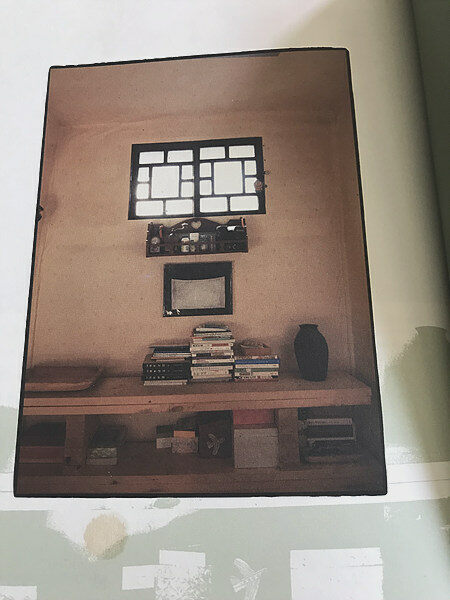

사직동에 있다는 그녀의 작고 소담한 집이 이 책에 다른 집들과 함께 소개되어 있었다. 드러나게 치장하지 않았지만 잘 보면 그녀 방식으로 나름 치장되어 있는, 처음 보는 사람이라도 한동안 눈길을 붙잡아 두는 그런 집이었다.

친한 문인들이 놀러와서 낮잠을 자고 가기도 한다는 말이 이해될 만큼 처음 방문한 사람도 푸근하게 쉬어갈 수 있을 것 같은 집. 익숙한 물건들이 정갈하게 조용히 자리를 지키고 있는 집.

집 주인에게는 물건들이 아니라 한 식구이고 친구인 것 같은 사물들, 그리고 집 자체.

이렇게 혼자 집을 꾸미고 사는 사람이 쓰는 글은 어떤 글일까 궁금해서 그녀의 책을 사서 읽어보기 시작했던 것이 그녀 글과의 본격적인 만남이 되었다. 에세이, 시, 그리고 동화의 순서로.

최근에 읽은 조은의 책은 hellas님 서재에서 보고 오랜만에 구입한 시집이다.

그녀가 서 있는 곳이 비록 벼랑이긴 하지만, 떨어질 자세가 아니라 어디까지나 버티고 있는 자세. 그래서 알면 알수록 시인에게서 처음에 안보이던 생에 강단과 애착이 느껴지는 그런 시들.

내가 만약 시인이 되었다면 이런 느낌의 시를 쓰지 않았을까 라는 생각을 했다고 했는데, 그러고보니 그녀의 집을 보면서도 내가 만약 혼자 살았다면 이런 방에서, 이런 집에서 살지 않았을까 하는 생각도 했던 것 같다.

그만한 일은 세상에 널렸다는 듯

무덤덤한 표정으로 나는

엉덩이를 의자에 다시 내려놓고

종착역까지 갔다

- 조은의 시 <옆자리> 중 -

웬만한 일은 세상에 널린 일이라는 듯 무덤덤한 표정으로 받아들이며 어쨌든 종착역까지 가겠다는 마음. 그렇게 살고 있지 않은가 우리? 시인에게, 동시에 나 자신에게 묻는다.