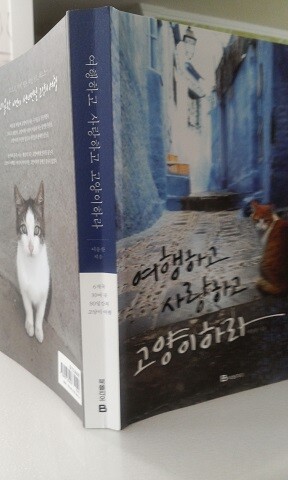

센티멘털 고양이 여행 [여행하고 사랑하고 고양이하라]

말랑말랑하고 보들보들하고 가르랑거리는 사랑스러운 것.

고양이는 참 좋다.

심지어 길냥이조차...

때때로 아파트 지상 주차장에서 주차된 차들 사이로 어른거리는 삼색이, 턱시도, 고등어를 본다. 제대로 사랑받지 못하고 야생의 본능을 한껏

키워 항상 경계하는 모습을 보이는 길냥이들의 하악질조차도 숨죽여 바라보게 된다.

저도 나도 한동안 눈빛을 교환하며 마주보는 순간이 영원처럼 길었으면~ 하고 바랄 정도로 길냥이들과의 우연한 만남을 고대하곤 한다.

그 따뜻한 털뭉치들이 마냥 내 품을 파고들며 가르랑거렸으면 하는 바람 때문인가.

말없이 부비부비하는 것들은 내집에도 둘이나(우리 아이들^^) 있는데, 그래도 역시 고양이는 고양이.

특유의 애교 섞인 눈빛과 살랑살랑 하는 기다란 꼬리, 좁혀졌다 다시 넓어지는 눈동자의 묘한 나른함이 주는 평온함이 그리워질

때가 있다.

고양이는 왜 내게 그리움의 대상인가?

도심의 아파트에선 고양이를 키우기 힘들기 때문이다.

특히나 아이들이 있는 집에선 위생상의 이유로 더욱더 반려동물을 들이기 힘들다.

아니, 이것 저것 다 떠나서 가장 큰 문제는 나의 게으름 인가...

아니면 지속적인 애정을 퍼다나르기엔 너무나 차갑고 냉정한 여자여서인가...

한껏 도도하고 시크한 매력을 가진 고양이, 뒷배경으로 꽃 한 송이만 있어도 그대로 그림이 되는 고양이,

애끓는 모정을 자극하는 아기의 울음같은 목소리를 가진 고양이, 먹을 것을 갈구하는 '장화신은 고양이'의 눈망울을 가진

고양이...

나는 고양이를 그리워하면서도 막상 고양이를 키우라면 키울 자신이 없다.

언제고 떠나 때가 되면 미련없이 버리고 갈 수 있는 매정한 "엄마"의 역할에 너무나도 잘 어울릴 것을 나 스스로 알기에...

그래서 고양이에 대한 애정을 한 껏 담은 이 책을 보면서 눈으로는 하트를 뿅뿅 마음껏 발산하지만 마음으로는 이 책 덮고 나면 너와 나는 볼

일 없다, 는 싸늘한 표정이 될까봐 무섭다.

이 책을 집어들 때와 덮고 나서의 표정이 다를 것이...두렵다.

한결같이 고양이에 대한 사랑을 가득 안고 벌써 여러 편의 고양이 에세이를 낸 작가 이용한이 대단하다 생각한다.

전국의 수많은 길냥이에 대한 관심이 이젠 세계의 냥이에까지 커졌으니 말이다.

6개국 30여 곳, 80일간의 고양이 여행.

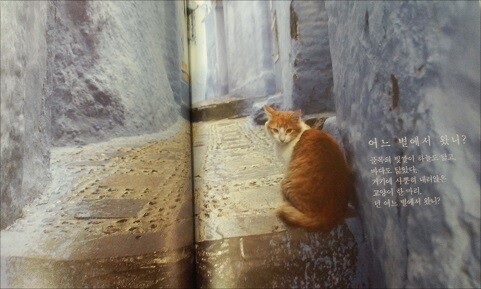

고양이에 대한 학대와 차별이 가장 심한 한국을 벗어난 작가는 세상을 떠돌며 고양이가 사는 구석들을 기웃거렸고, 한국이 아닌 곳에서 고양이와

사람이 어울려 사는 당연한 풍경을 보았다고 했다. 고양이의 무던한 일상과 사람들의 관대한 날들을. 누구나 인정하는 고양이의 천구 모로코와 터키를

비롯해 일본의 고양이 섬고 대만의 고양이 마을, 인도와 라오스를 다니면서 사람과 고야이가 행복하게 어울린 풍경을 담아올린 이 책을 읽는 동안,

고양이에 대해 더 애틋한 마음이 솟아났다면 거짓말이 될까.

언제든 이 미로를 벗어날 수 있지만, 운명처럼 미로에서 일생을 살다 가는 고양이들. 나는 카메라가 아닌 가슴에 그 고양이들을 담았다.

-62

기와를 얹은 전형적인 일본 전통가옥 마당에 열댓 마리의 고양이가 앉아 있었다.

(...)

모든 사람이 고양이에게 선의를 베풀 필요는 없다. 그보다 중요한 것은 모든 사람이

고양이에게 악의적인 행동을 하지 않는 것이다. -188

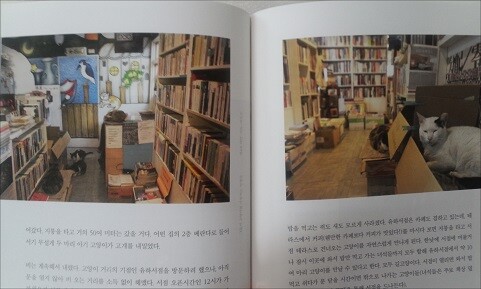

대만에 고양이 마을만 있는 것이 아니다. 단수이 올드타운을 따라 펼쳐진 해안길을 일명 고양이 거리라 부르는데, 유하 서점을 기점으로 약

1킬로미터 정도 고양이 산책로가 이어진다. 유하서점에 가면 이 곳에 대한 대략적인 설명을 곁들인 '고양이 산책 지도'까지 배포하고 있다.

지도에는 고양이 출몰 장소를 비롯해 급식 장소까지 자세히 표시돼 있다. -303

어린 시절, 우리 집에서 키웠던 새끼 고양이는 점점 몸집이 커지자 주택이었던 집구조상 혼자 여러 곳을 많이 떠돌아다녔다. 다락방에서

옥상으로 통하는 곳으로 부지런히 다니면서 세상 구경을 많이 했나 보았다. 검은 색의 새까만 망토를 입고 네 발에는 하얀 양말을 멋들어지게 신고서

말이다. 턱 밑에는 정말 하얀 나비 넥타이를 맨 것처럼 하얀 무늬가 있어서 이름이 "나비"였다. 아주 흔하고 흔한 고양이 이름이었지만, 우리 집

"나비"는 정말 이름과 완벽한 조화를 이루는 멋지고 우아한 걸음걸이를 선보이는 멋쟁이 아가씨였다. 그런데 어느 날 갑자기 이사를 가야 하게

되어서 짐을 꾸렸는데 "나비"가 사라졌다. 당연히 이삿짐이 꾸려진 차에 함께 타고 오겠지 하며 신경도 안 쓰고 있었는데, 나비는 새 집에

없었다. 자유로운 발걸음으로 떠나 버린 것이다. 내가 쓰다듬어 주던 것도, 내가 먹이를 주던 것도, "나비야~"하고 다정하게 부르던 것도, 함께

장난치고 놀던 것도 잊었나...

그 때부터 나는 애완동물에게 마음을 안 주려고 안간힘을 썼던 것 같다.

"나비"는 흔한 길냥이가 되어 낯선 이들의 냉대를 받으며 천덕꾸러기가 되었을까.

가끔 생각해본다.

그러면서 어쩌다 한 번씩 턱시도 냥이들을 만나면 "나비"를 떠올리면서 애틋한 눈으로 바라보지만, 거기까지.

고양이에 대한 내 마음은, 내가 "나비"를 버렸든, "나비"가 나를 버렸든 둘 중 하나일것이므로, 거기서 더 나아가지 못하고 멈칫 하고

만다.

나는 길냥이에 대해 멀리서 눈맞춤을 하고 나붓나붓 걸어가는 뒷모습을 배웅하는, 딱 그 정도만의 애정으로 바라본다.

아마, 이 책의 냥이들에 대한 시선도 마찬가지일 것이다.

다만 냥이들에게 적대적인 시각을 가지지 않은 것만은 확실하다.

그러면 이 아름다운 여행지에서 저자가 만난 냥이들에 대해 황홀한 눈빛을 보내는 것 정도는 허락되지 않을까.

눈가에 선명한 클레오파트라의 눈화장 같은 테두리를 두른 아기 고양이의 시선이 나를 오랫동안 붙잡는다.

괜히...센티멘털해진다.