(출처: 한겨레)

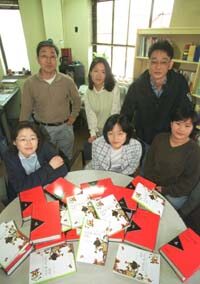

1987년 1월 14일 발생한 `박종철 고문치사사건'은 전두환 정권의 폭압에 짓눌려 있던 시민의 가슴에 거대한 분노의 불을 지르고 `6월항쟁'의 도화선을 제공한 사건이었다. 박종철출판사는 당시 서울대 언어학과 3학년생이었던 고인의 학생운동동아리 선후배·동기들이 모여 90년 여름 세운 출판사다.

“박종철 하면, 흔히 `고문의 희생자'라고만 생각한다. 그러나 이것은 너무 협소한 규정이다. 그는 나름대로 분명한 변혁의 비전을 지니고 독재와 싸운 운동가였다. 박종철추모사업이 벌어지던 때에, 우리는 그가 지녔던 사회주의 이념을 출판운동을 통해 펴보이는 것도 뜻있는 추모사업이 될 수 있을 거라고 생각했다.”

고인의 동아리 1년 선배이자 현재 이 출판사의 대표를 맡고 있는 안효상(36)씨는 출판사 이름을 놓고 고민하던 때의 상황을 그렇게 회상한다. 출판을 통한 추모사업의 첫 과제라 할 것이 사회주의 이념의 핵심을 담고 있는 <마르크스―엥겔스 저작선집>의 번역이었다. 출판사 등록 전부터 번역작업에 들어가 제1권이 91년 4월 나온 뒤 마지막 제6권이 97년 2월에 나왔으니, 이 선집을 완간하는 데 7년이나 걸린 셈이다. 첫 권을 낼 무렵 이들의 생각은 비교적 명쾌했다.

“그때의 진보주의자들에게 마르크스주의는 별 어려움 없이 합의된 사회적 대안이었다. 하지만 마르크스 저작의 번역본은 부실했고, 그의 사상의 전모를 파악하기에는 출판된 책들이 두서가 없었다. 제대로 된 선집을 출판하자는 것은 자연스러운 결론이었다.”

문제는 그 다음이었다. 번역을 하는 동안 동유럽이 무너지고 소련이 해체됐으며 현실사회주의는 파산선고를 받았다. 마르크스주의는 `죽은 개' 취급을 받았다. 출판사 식구들에게도 어려운 시절이었음은 물론이다. 그런데도 이들이 선집을 끝까지 번역할 수 있었던 것은 마르크스주의는 유행처럼 스치고 갈 수 없는 사상이라는 믿음 때문이었다. “마르크스가 제기한 문제는 근본적인 것이어서, 피해갈 수도 없고, 피해가서도 안 된다는 게 우리의 생각이었다.”

선집 완간 뒤 이들은 마르크스를 갱신해보려는 20세기의 진보적 사상으로 눈을 돌렸다. “마르크스주의의 역사는 마르크스주의 갱신의 역사다”라는 명제를 그대로 실천한 셈이다. 마르크스주의와 페미니즘의 문제의식을 결합한 <재생산의 비밀> <내셔널리즘과 젠더> 등 `비판총서'가 그런 경우다.

박종철출판사에 떨어진 시급한 과제는 출판활동 자체로 먹고 살 수 있는 `자기재생산 능력'을 확보하는 것이다. 그런 이유로 지난해 세운 자회사가 `지식의풍경'이다. 지난 3월 첫 책 <마르탱 게르의 귀향>을 낸 `지식의풍경'은 대중성 있는 교양서적으로 재정적 난관을 뚫어보려 한다. 그 일이 뜻대로 된다면, 이들이 계획하고 있는 바, “사회주의사상을 근본에서 재검토해보고, 60년대 신좌파운동을 심도 있게 분석·평가해보는” 다음 작업이 순조로울 것이다.

고명섭 기자michael@hani.co.kr