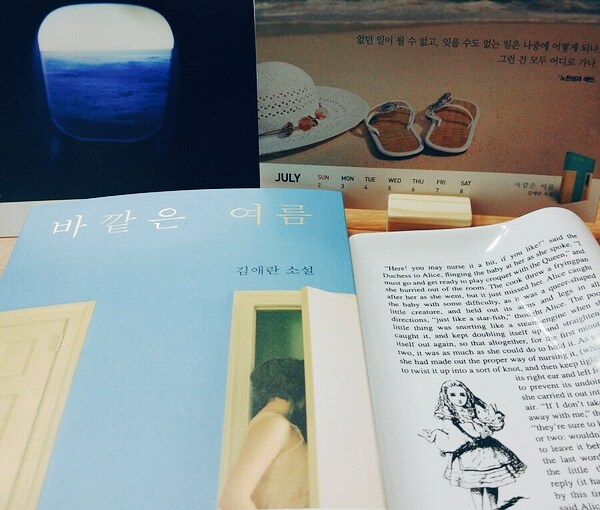

쪼끄만 게 저도 나무라고 향이 났다. 김애란 《바깥은 여름》 사은품으로 온 달력 받침대 얘기다. 나도 그랬겠지. 어머니도 그랬겠지. 사람은 다 그랬겠지. 생물은 어느 시기든 그런 티를 내며 살고 자라고 늙고 사라진다.

어머니가 여름휴가는 당신에게 오라신다. 내가 모셔도 시원찮은데 어머니 눈에 나는 늘 딱한 아이다. 내게 어머니가 늘 안쓰러운 어머니이듯이. 그래서 우리는 애정하고 미워하는 틀 속에서 영영 맴돈다. 멀리 어머니에게는 당신을 ‘어머니‘라 부르는 사람이 또 있다 한다. 부모를 일찍 다 잃고 자신도 딸이 있는 어머니면서 ‘어머니‘가 필요한 거다. 떨어져 사는 불효자식 나 말고 그분을 자식 삼으세요 농을 던지니 그래도 남은 남이라 하신다. 우리를 이토록 유대하게 하는 힘에 먹먹해진다. 아무리 떨어져 있어도 얼굴을 몰라도 서로를 찾는 혈육의 정. 당신에게 DNA 얘기며 내 불면증은 유전자 탓이 크다는 말은 상처만 드릴 뿐이다.

‘내게 휴가 오라‘ 유일하게 말해주는 사람이 사라지기 전에 같이 수박을 많이 먹어야지. 수박은 그러라고 있는 과일 같다.