-

-

새들이 남쪽으로 가는 날 - 2024 스웨덴 올해의 도서상 수상작

리사 리드센 지음, 손화수 옮김 / 북파머스 / 2024년 12월

평점 :

5월 18일 금요일이라고 적혀 있는 책의 첫 장을 열면 다음과 같은 문구가 적혀 있다.

13시 10분

보는 점심으로 생선 그라탱과 설탕을 많이 넣은 커피를 원했음.

가래를 제거하기 위해 천식약을 흡입하고 식스텐에 대해 대화를 나누었음.

그는 식스텐을 다른 곳으로 보내야 한다는 가족 일원의 말에 자신이 상당히 화를 냈다는 것을 꼭 일지에 적어 놓으라고 내게 부탁했음. 벽난로 상태는 양호함.

-잉리드

몇 시 몇 분이라는 정확한 시간과 '보'라는 환자의 식사 여부와 건강 상태 일지를 적은 '잉리드'는 요양 보호사다.

그녀는 6개월 전부터 89세 남자 '보'라는 환자의 집에 드나들면서 간호 하고 '보'의 유일한 혈육인 아들에게 일지를 적어 보여 주며 아버지의 건강 상태를 알려주고 있다.

환자를 돌보는 요양 보호사와 아내의 일기 그리고 아들의 시선이 번갈아 교차 하면서 진행 되는 이야기의 중심 인물인 '보'는 자신이 눈을 감기 전 반려견 식스텐을 다른 곳으로 보내려는 아들에게 분노한다.

치매를 앓던 아내가 요양원에서 숨을 거두었다는 소식을 들은 '보'는 살아 생전에 아내가 썼던 스카프를 병 속에 넣어두지만 병뚜껑을 열기도 힘들어서 요양보호사에게 부탁해야 할 정도로 쇠약해졌다.

그는 자신의 죽음이 곧 임박했음을 감지 하고 지난 시절 한 때 가족과 행복하게 보냈던 기억을 하나 하나 떠올리기 시작한다.

'나는 스카프에 코를 대고 냄새를 맡으면서 타들어 가듯 아픈 마음을 감은 눈꺼풀 뒤에 숨겼다. 나이가 들면 눈에 눈물이 고이는 것이 정상이라고 말한 사람은 아무도 없었다. 대부분의 기억 속에는 눈물이 자리 잡고 있는 것 같다. '

-리사 리드센의 <새들이 남쪽으로 가는 날>

아버지 보는 아들 한스의 꼬마 시절 함께 낚시를 다니며 친구 투레의 오두막에서 셋이 즐거운 시간을 보냈던 행복한 기억을 떠올리지만 아들 한스는 어릴 때부터 수시로 폭력을 휘두르는 아버지로 인해 큰 상처를 받았다.

남편과 아들 사이에 냉랭한 기류가 흐를 때 마다 아내는 엄마로 아들을 따스하게 품어 주었고 단 한번도 아버지에게 사랑을 받아 본 적이 없는 남편을 이해 했다.

아들 한스가 대학에 진학하고 부터 아버지 보는 아들이 말하는 정치, 사회 문제에 관한 어려운 용어를 이해 하지 못했고 세상에 모든 것에 대해 불만을 품고 있는 아들에게 이질감을 느꼈다.

'분노의 여파였는지 최근 나를 괴롭히던 감정이 다시 밀려들었다. 가슴 속에서 고개를 든 것은 이러지 말았어야 했다는 후회였다.'

보는 천식과 심장약을 복용하고 있어도 친구 투레와 달리 움직이고 외출 하는데 큰 문제가 없다고 자부 하며 반려견 식스텐을 매일 산책 시키고 있지만 조금만 움직여도 금방 피곤해지고 잠이 쏟아졌고 방금 전 했던 일을 잊어버리는 일이 잦아졌다.

나날이 기력이 쇠약해진 '보'는 한 여름에도 스웨터를 껴 입거나 반려견 식스텐이 목줄을 채울 때 도망치는 것을 따라 잡기 힘들게 되자 정밀 진찰을 받으러 병원에 간다.

병원에서 보는 자신과 비슷한 연배의 의사로 부터 심장 마비로 죽는 것도 나쁘지 않다는 말에 화가 치밀어서 병원을 박차고 나가고 아들을 비롯해 주변 사람들의 불안한 시선을 애써 외면 한다.

보는 수면 중에 소변을 보기에 이르지만 요양원에 가지 않기 위해 부엌 소파에서 자기 시작하고 부지런히 반려견을 산책 시키고 친구를 찾아 가며 일상적인 생활을 이어간다.

결국 '보'는 산책 중에 참지 못하고 옷에 오줌을 싸고 급기야 집으로 돌아와서는 바지 조차 벗기 힘겨운 상태에 이르자 자신에게 죽음이 가까워졌다는 것을 실감한다.

가슴이 먹먹해졌다. 나는 눈을 질끈 감았다. 이유는 알 수 없었지만 사람들에게 눈물을 보이고 싶지 않았다.갑자기 오른쪽 허벅지가 묵직해졌다. 안개 낀 듯 흐릿한 시야 속에서 내 다리에 얹은 한스의 손이 보였다. 우리가 얇은 옷차림으로 낚시를 하기 위해 오랫동안 호숫가에 앉아 있을 때면 나도 그의 어깨에 그렇게 손을 올려놓곤 했다. 문득, 우리의 손이 너무나 닮아서 깜짝 놀랐다.

-리사 리드센의 <새들이 남쪽으로 가는 날>

<새들이 남쪽으로 가는 날>은 작가 리사 리드센이 임종을 앞둔 할아버지가 남긴 메모에서 시작 되었다.

손녀인 작가는 할아버지의 유품을 정리 하던 중 요양보호사가 남긴 메모에서 할아버지 생애 마지막 몇 년 동안의 기록들이 쏟아져 나왔다.

작가는 할아버지가 남기고 간 기록과 메모를 정리 하면서 죽음에 이른 한 남자의 외로움과 두려움을 뼈저리게 느끼며 한 생을 살다 간 남자의 이야기를 쓰기 시작한다.

가난한 집안에서 태어나 아버지에게 사랑을 받지 못했던 소년이 제재소에서 일하며 사랑하는 여자를 만나 가정을 꾸리고, 아들을 낳고 키우며 생의 한 시절을 보내다 치매를 앓던 아내가 세상을 떠나자 홀로 남겨진다.

가족처럼 반려견에게 의지하며 생의 끝을 향해 가고 있는 보는 새 가정을 꾸린 아들에게 태어날 손녀를 만나는 날을 손꼽아 기다린다.

89세 보의 일생에서 조금씩, 부분 부분 잃어버리고 놓쳐 버리는 시간의 길이가 행복했던 시간보다 훨씬 더 길었다.

론 뮤익 <피노키오 Pinocchio>(1996), 혼합재료, 84 x 20 x 18cm, The John and Amy Phelan Collection / 사진. ©Anthony d'Offay

장난감 가게 아들로 태어난 소년은 어린 시절부터 손에 잡히는 재료로 인형을 만들었다.

학교에 들어가서는 즐겨 보는 어린이 TV프로그램의 캐릭터 인형을 만들다가 직접 방송국에 자신이 만든 인형을 가져 간다.

그의 재능을 알아 본 제작진은 청년에게 일자리를 제안하고 대학에 진학 하지 않고 일찌감치 영화와 TV 분야에서 마네킹과 소품을 제작하다 영국의 광고 재벌이자 컬렉터 찰스 사치의 눈에 띄어 그가 1997년에 기획한 ‘센세이션’전에 직접 만든 마네킹을 끌고 나와 세상을 놀라게 한다.

론 뮤익 <쇼핑하는 여인 Woman with Shopping>(2013), 혼합재료, 113 × 46 × 30 cm / 사진. © Patrick Gries, 출처. 까르띠에 현대미술재단 홈페이지

양 손 가득 묵직한 비닐 봉지를 들은 여자의 커다란 외투 속에 이제 막 목을 가눌 수 있는 아기가 엄마의 얼굴을 쳐다 보고 있지만 피로에 찌든 엄마는 무표정한 얼굴로 아가와 눈을 마주치 않은 채 다른 곳을 응시 하고 있다.

호주 멜버른 태생의 극사실주의 조각가 론 뮤익(Ron Mueck, 1958~)의 작품은 가까이 다가가면 조작상이 말을 걸거나 불쑥 손을 내밀 것 같이 실제 사람 크기와 너무나도 흡사하게 만들었다.

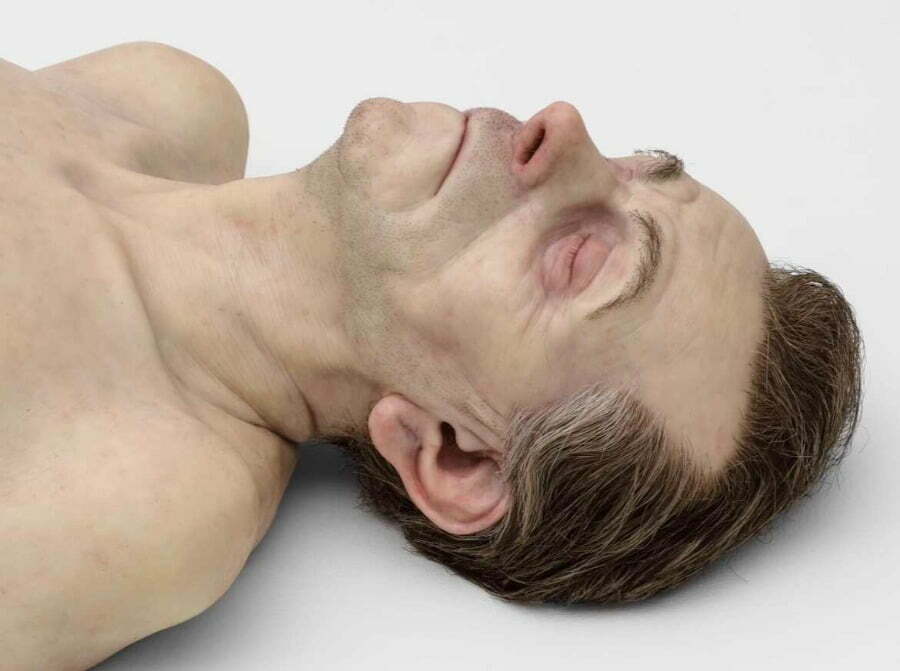

론 뮤익 <죽은 아버지 Dead Dad>(1996~1997), 혼합재료, 20 x 38 x 102 cm / 사진. © Eva Herzog,

출처. 타데우스 로팍 홈페이지

호주 멜버른에서 장난감 제조업체를 경영했던 론 뮤익의 아버지는 아들의 손에 의해 1996년 영국 런던 헤이워드 갤러리에 마지막 숨을 거둔 모습으로 등장한다.

아들 론 뮤익은 아버지의 얼굴에 새겨긴 주름과 검버섯을 만들고 한올 한올 흩어진 머리카락과 땀구멍까지 정밀하게 표현해서 자식에게 모든 걸 주고 떠난 아버지의 마지막 모습 자신의 <죽은 아버지>를 세상에 공개 했다.

한 인간이 세상에 태어나 복잡 다단한 삶을 살다 숨결이 다하는 그 마지막 날은 모든 걸 소진해 버린 육신만 남겨진다.

출처: 바티칸 교황청,목관에 안치된 프란치스코 교황

선종한 프란치스코 교황이 목관에 안치된 모습이 세상에 공개 되었다.

교황의 마지막 유언에 대로 바티칸 내 거처인 산타 마르타의 집 예배당에 있는 목관에 붉은 예복을 입고 머리에는 미트라를 썼고, 손에는 묵주가 들려 있다.

화려한 치장을 한 관이 아닌 일반인들이 사용하는 목관에 조문객 눈높이보다 아래에 몸을 누인 교황이 선종 뒤 남긴 재산은 100달러 뿐이다.

평생 가난한 이들에게 봉사하며 청빈한 삶을 살다 간 교황은 마지막 까지 그의 교황명인 13세기 성인 아시시의 프란치스코 ‘빈자의 성인’으로 살다 갔다.

인간의 생이 다한 육신을 마주 할 때면 마지막 내 것으로 가져 갈 수 있는 건 아무 것도 없다는 걸 알게 된다.

죽음 또한 살아보지 못한 삶의 시작이기에 모든 것의 끝이 아니라 시작일 뿐이다.

죽음을 인생의 마무리로 받아들인다면 매 순간 삶을 더 소중하고 충실하게 살아 갈 수 있으리라..

희망은 인간의 마음속에 자리 잡을 수 있는 가장 거룩한 선물입니다.

제266대 교황 프란치스코