-

-

포구를 걷다 - 나를 지우고, 나를 세우는 힐링 여행 산문집

동길산 지음, 조강제 사진 / 예린원 / 2015년 5월

평점 :

생경하다는 말처럼 포구는 기실 드러나지 않는 존재감이 크다. 뭍에 살든 바다를 맞대고 살든 세월에 빗겨간 시간처럼 드러나지 않는다. 좋은 것만 좋은 것이 된 지금에서 포구는 부동의 실체다. 해서 그 내연이 선연하게 밝혀 주는 속내와는 다르게 뿜어내는 외향은 그저 그렇게 읽혔다. 익숙함이 생산하는 왜곡의 소치고 편견의 민망함이다. 이 얼마나 모순인가?

이 책 [포구를 걷다]는 적확한 문장과 풍미 가득한 시구로 길어 올린 산문집이다. 현대화되고 도시화된 부산의 존재 이전의 가치를 느릿느릿 완만하고 관조적인 시선으로 또박또박 눌러 낸 글이다. 저자 동길산의 글과 조강제의 사진이 절묘하게 합일하는 소실점은 문장 하나하나에 고뇌를 담고 투영한 겸손의 손놀림이 역력하다. 정 붙이고 터 내리고 사는 곳 어디라도 아니 좋겠냐마는 부산을 소개한 색다른 글이라 반갑다.

책은 부산의 서쪽에 위치한 강서 명지포구를 기점으로 동해의 끝단 월내로 흐른다. 저자는 포구를 통해 지나 온 삶을 반추하고 지천명에 이른 소회를 등대에 빗대기도 포말에 부서진 파도에 실어 낸다. 동 시대를 살아가는 부산 토박이 시인의 글맛이 제대로 베여 있어 시나브로 읽힌다. 비린내가 주는 거리감도 시인은 경험의 거름망을 통해 고스란히 녹여 냈다. 때론 파울로 코엘료의 “연금술사”에 나온 양치기 산티아고처럼, 때론 자유를 갈망하는 히치하이커처럼 읽는 이를 위무한다. 훌쩍 찾은 여행지의 도타운 풍광에 놀란 초심자의 행운이랄까?

“할퀴고 싶도록 내가 미울 땐 되도록 나에게서 멀리 떨어지는 게 상책, 저 멀리 수평선 위에 뜬 달 보듯 나를 바라보는 건 상책중의 상책이다.” p-257

시인은 포구를 곧 뭍과 물의 경계이며 세상의 중심이라고 했다. 변방과 중심의 경계에서 시인은 포구를 딛고 맞닿은 등대를 길라잡이삼아 마음을 여몄다. 변변한 글재주 한 자락 없어도 절로 심상이 포개지고 울림에 공명한다. 불확실성의 시대를 사는 누구랄 것 없이 고즈넉한 손길 하나에 아득해진다. 그 속에 포구가 존재했고 함께 힘겨운 시대를 살아 간 해풍의 주름에 깊게 팬 부산 토박이가 공생한다. 비록 변모하는 포구의 운명처럼 소멸될지라도.

“ 항상 곁에 있고 싶은 사람 다시 만나고 싶은 사람. 그런 사람 그런 시절은 물같이 흘러가고 기억의 등대만 오롯하다. 항상 곁에 있고 싶은 사람 그대는 누구인가. 다시 만나고 싶은 사람 그대는 어디에 있는가.” p-126

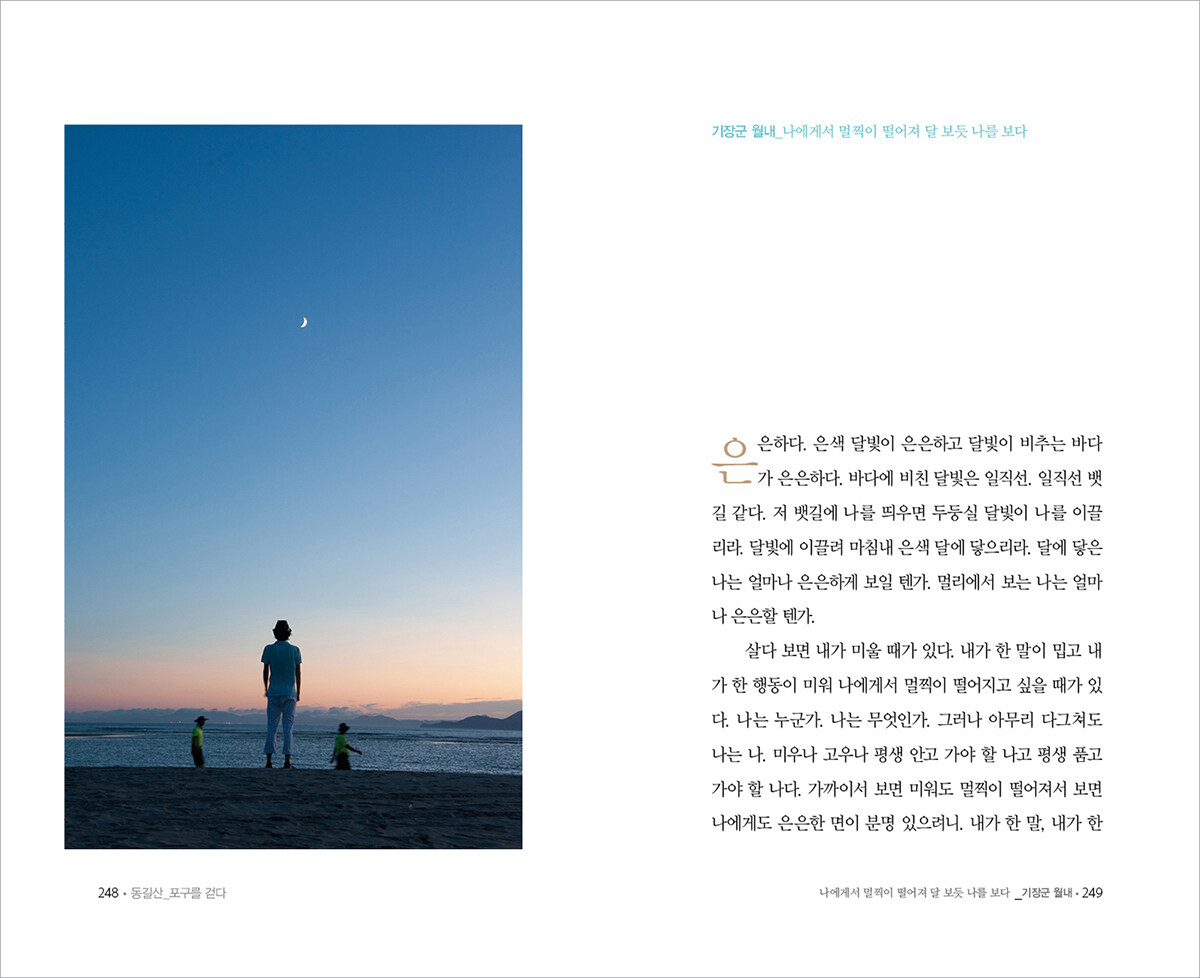

더불어 시인의 맛깔난 지명에 담긴 부산의 포구풀이는 의외의 재미가 있다. 지명은 자연에 순응한 인간이 만든 존재의 기록이다. 지명을 통해 그 땅의 쓰임이나 생김을 담아 내 듯 부산의 포구는 각기 다른 존재를 각인했다. 포구의 꼬리와 같다 해 미포라고 쓰이지만 시인은 돌아보면 새로운 출발점이라 읽어 냈다. 모래톱이 움푹 패여 오목하게 들어간 홍티 포구, 달을 품에 안을 듯 잔잔하게 떠오르는 월내 포구.

“여행의 교훈은 내가 보는 세상이 상대성의 원리로 움직인다는 사실을 깨닫는 것인지도 모른다. 여행자는 독립적으로 존재하는 2곳을 한데 놓고 비교하는 어리석음을 피하는 법을 익혀야 한다. 그래야 여행이 가능하다.”라고 한 작가 김연수의 글처럼 여행은 상대적이다. 해서 이 책을 통해 시인은 부산의 포구를 재조명하고 도식화된 특정 행로를 뒤틀었다. 이전에 읽히던 자갈치가 색다르고 해운대가 달리 보이는 이유, 상대성이다. 포구는 차례차례 바람을 타고 남쪽으로 흘러가듯 존재를 거듭하는 이유가 그런지 모른다. 그저 묵묵히 붉음과 초록의 빛을 생산해 내고 그곳에 곧 순응해 나가는 등대의 숙명처럼 사람의 인생과 매한가지다.

이렇듯 동길산 시인의 글과 더불어 조강제 사진가의 순간을 담아 낸 찰나는 공허한 마음을 메꾼다. 부산을 찾은 여행자든 부산에 뿌리 내린 토박이든 읽히는 순간 너르게 뻗어 내린 포구 위를 함께 유영한다. 현장의 기록을 통해 시대를 아우르는 포구의 생명력은 연민이 샘솟고 밥벌이의 지겨움을 조금이나마 내려놓게 한다. 매몰되고 억압된 감정의 틀 속에 메여 사는 현대인의 마음을 치유하고 그래그래 다독여 주는 둥그스름한 손길이 정답다.

그러거나 말거나 이 책은 부산을 중심에 놓았다. 숱해 봐 온 부산이 가진 다이내믹한 매력과 달리 포구를 통해 본 여행은 관조적이다. 보이는 것과 보이지 않는 것의 경계에 서 선택을 강요당하는 현대인의 삶을 희석시키고 중화시키기에 더할 나위 없이 좋다. 시대가 변하고 환경이 달라지는 동안에도 포구는 존재를 거듭했다. 여기가 저기로 스며들고 사람이 사람에게로 스며들길 바란 작가의 마음은 누군가의 소망과 다르지 않다.

“공수 포구는 겉을 보고 속을 비웃은 나를 나무라는 포구고 겉과 속이 같지 않다고 빈정댄 나를 나무라는 포구다, 포구에 부는 바람 소리가 공수레공수거공수레공수거 무슨 염불 같다.” p-189