-

-

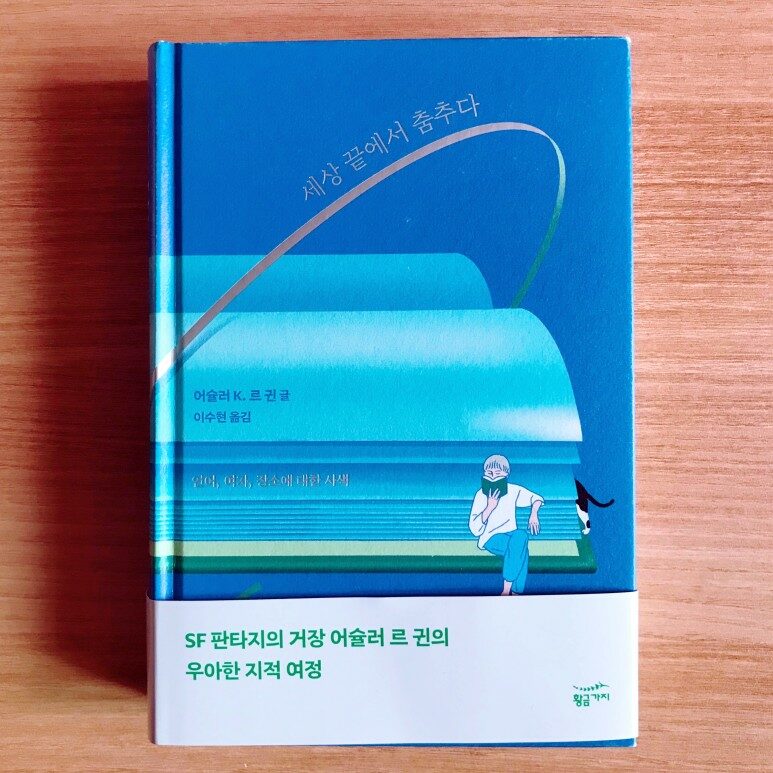

세상 끝에서 춤추다 - 언어, 여자, 장소에 대한 사색

어슐러 K. 르 귄 지음, 이수현 옮김 / 황금가지 / 2021년 9월

평점 :

어슐러 르 귄의 에세이 3부작 중 마지막 책이다. 앞서 나온 두 권의 책 중에 <남겨둘 시간이 없답니다>는 읽었고 <찾을 수 있다면 어떻게든 읽을 겁니다>는 다 읽기도 전에 이 책이 나왔다. 어슐러 르 귄의 책은 소설도 그렇고 에세이도 마찬가지로 작가의 지적, 정신적 성찰이 많이 담겨 있는 높은 함량의 책이 대부분이라서 한 호흡에 후루룩 읽기가 쉽지 않다. 그럼에도 불구하고 - 아직 다 읽지 않은 책이 남아 있음에도 불구하고 - 이 책이 출간되자마자 읽은 건, 그만큼 배울 점이 많고 돌이켜 생각해 볼 지점이 많기 때문이다.

이 책을 읽으면서도 그랬다. 이 책은 저자가 1976년부터 1988년까지 집필한 강연록, 에세이, 가끔 쓴 조각글, 서평들을 모은 책이다. 각각의 글은 주된 성격이나 집필 목적에 따라 여성(페미니즘), 세계(사회적 책임), 책(문학, 글쓰기), 방향(여행) 등으로 분류되어 있으며, 분류표가 이 책 맨 앞에 실려 있는 것이 눈에 띈다. 특정 경향에 동조하지 않는 독자들이 피해 가는 데 도움이 되었으면 하는 목적으로 실었다는데, 나는 저자의 표현에 따르면 "무엇이든 주는 대로 받으려는 독자"에 가깝기 때문에 분류표의 도움을 받지 않고 처음부터 끝까지 순서대로 책을 읽었다.

이 책에서 가장 인상적이었던 글은 저자가 1988년에 쓴 '여자 어부의 딸'이다. 오랫동안 여자들은 임신과 출산, 육아와 가사 외의 일을 허락받지 못했다. 심지어 여성이 어엿한 직업을 가지고 돈을 벌어서 가정을 부양하는 경우에도 가욋일을 한다는 시선을 받았고 이는 이름난 여성 작가들도 마찬가지였다. 대표적인 예가 루이자 메이 올콧, 제인 오스틴, 버지니아 울프 등이다. 루이자 올콧은 대표작 <작은 아씨들>의 주인공 조와 마찬가지로 작가로 대성해 가족들을 부양했지만, 조처럼 결혼해 아이를 낳는 삶을 살지는 않았다. 그러나 출산 합병증으로 죽은 동생을 대신해 조카를 키웠고, 그동안 작가로서의 이력을 멈춰야 했다. <작은 아씨들>의 후속편 <조의 아이들>에서 조가 아이들을 다 키운 후 다시 작가로서의 이력을 시작하는 모습은 올콧 자신의 소망 혹은 현실이 반영된 장면일지 모른다.

여성 작가들이 마주해야 했던 차별과 편견은, 결혼을 했든 안 했든 아이가 있든 없든 자유롭게 활동했던 남성 작가들의 경우와 대비할 때 더욱 분명하다. 심지어 어떤 남성 작가들은 창작과 집안일을 병행하는 여성 작가들을 앞서서 공격하거나 조롱하기까지 했다. 영국의 대문호 찰스 디킨스는 <황폐한 집>이라는 작품에서 글 쓰는 아내이자 엄마인 젤리비 부인이라는 캐릭터를 등장시키며 이렇게 묘사했다. "우리에게 가장 충격적이었던 것은 책상 앞에 앉아서 펜끝의 깃털을 깨물면서 우리를 노려보는, 어느 모로 보나 평범하면서도 지치고 병약해 보이는 소녀의 모습이었다." (385-386쪽) 참고로 젤리비 부인은 마흔에서 쉰 사이의 나이로, 결코 '소녀'가 아니다. 이런 식으로 '남자 일'과 '여자 일'을 구분하고 '남자 일'을 하는 여자를 정상적으로 보지 않는 남자를 과연 '대문호'로 우러러볼 까닭이 있을까.

저자는 말한다. "작가에게 꼭 있어야 하는 한 가지는 배짱이나 불알이 아니야. 아이가 없는 공간도 아니고. 엄밀히 말하면 자기만의 방조차 아니지. (중략) 작가에게 꼭 있어야 하는 한 가지는 연필과 종이야. 그거면 충분해. 그 연필에 대한 책임은 오직 작가 본인에게만 있고, 그 종이에 쓰는 내용도 오직 작가 본인 책임이라는 점만 알면 돼. 다시 말해서, 자신이 자유롭다는 것만 알면 돼." (420쪽) 나는 자유로운가. 자유롭게 살고 자유롭게 쓰고 있는가. 많은 생각이 든다.