-

-

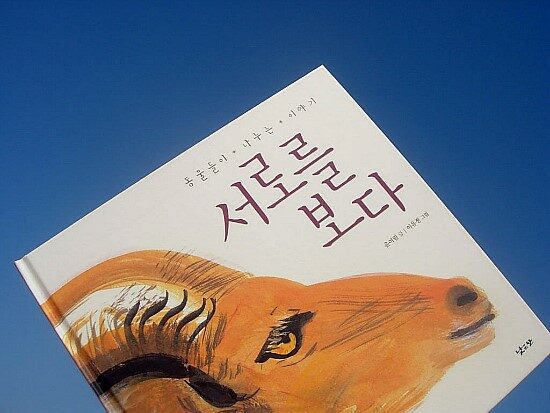

서로를 보다 - 동물들이 나누는 이야기

윤여림 글, 이유정 그림 / 낮은산 / 2012년 10월

평점 :

아침 일찍부터 너무 시끄러워 나가보니, 하늘에 까마귀 떼가 날고 있었습니다. 정말 하늘이 까맣게 뒤덮여 어두컴컴할 정도였어요. 그걸 보시더니 엄마가 ‘바람이 일어나겠구나.’ 말씀하십니다. 까마귀가 시끄럽게 날면 바람이 일어난답니다. 보통은 좋지 않을 일이 불어닥칠 것을 예견하는 의미의 말이죠. 그게 언제 적부터 들려오던 이야기였는지는 모르겠습니다. 그저, 어른들이 그렇게 말씀하시니까 그런가보다 했습니다. 그런데, 정말 까마귀가 그렇게 날고 얼마 되지 않아서 바로 강풍이 불었습니다. 방의 창문과 대문이 큰 소리를 내며 흔들릴 정도로 아주 센 바람이 불었습니다. 신기하게도 말이지요. 하늘이 온통 흐리고, 일기예보에도 없었던 비가 갑자기 쏟아지더군요.

사실 까마귀를 떠올리면 그렇게 유쾌하지는 않습니다. 까마귀와 관련된 속담의 대부분도 좋지 않은 것에 비유한 것이 많지요. 그런데 까마귀는 까마귀만의 역할을 하고 있는 것이라고 생각됩니다. 인간에게 유익하지 않아도 원래부터 까마귀가 해왔던 대로 그렇게 하고 있는 것뿐이라고요. 그게 까마귀의 자리일 테니까요. 날개를 가졌으니 하늘을 날고, 가고 싶은 곳을 향해 날갯짓을 하고, 사람들이 좋지 않은 일을 예견하는 동물로 인식하더라도 그대로 살아가는 게 익숙한, 그래야만 하는 까마귀만의 자리가 있습니다. 누구에게나 자신의 자리에서, 자신이 원하는 대로 살아갈 최소한의 자유는 있으니까요.

서점에서 이 책의 표지를 본 순간 저 눈망울과 마주하고 싶다는 생각을 했습니다. 너무 선해 보여서, 무슨 말을 하는지 듣고 싶어서, 그 눈으로 보는 것을 저도 같이 보고 싶다는 생각에 이 책의 느낌을 ‘아름다움’으로만 생각하면서 펼쳐들었습니다. 아름다우면서 강함까지 동시에 보였던 그림들의 붓 터치, 동물원에서 마주하던 동물들을 이 책을 통해 다시 보게 된 반가움, 각각의 동물들의 특징을 잘 살린 글. 하지만 거기까지였습니다. 제가 이 책에 대해 읽지도 않고 먼저 가졌던 아름다움은 거기에서 잠시, 멈추었습니다. 동물들의 특징이나 생김새를 보고 끄덕끄덕하던 익숙함은 거기에서 잠시 멈추었고, 대신 그 자리에 미안함과 안타까움이 자리했습니다. 입장료를 내고 동물원에 들어가고, 그림책에서나 만났던 다양한 동물들을, 아이들에게 생생하게 보여준다는 좋은(?) 의도로 동물들을 보면서 자리를 옮겨 다니고, 선심이라도 쓰듯 가지고 갔던 과자를 던져주고는 했습니다. 그런데 미처 그 생각을 못했습니다. 동물원의 그 동물들과 저 사이에 존재하는, 우리(牛李)라는 상당히 높은 장벽이 하나 있었다는 것을요. 우리(동물들과 나)는, 우리(牛李)를 사이에 두고 서로 마주하고 있었다는 생각을 왜 그동안 못하고 지내왔던 것일까요. 무의식중에 너무나도 당연하다고 여기면서 아예 그 우리(牛李)의 존재를 인식조차 하지 않고 동물원의 동물들을 보아왔던 것은 아니었는지 읽어가는 내내 생각하고 고민하게 만들었습니다. 그리고 그 우리(牛李) 안의 동물들을 바라보는 시선을 변하게 만들었습니다. 그 동물들은 당연하게 그 안의 있는 것이 아니라는 것을요.

우리가 알고 있는 그 동물들은 자신들만의 색깔이 있었습니다. 태어날 때부터 당연한 유전자로 받아들이는, 달리고, 날아오르고, 헤엄치고, 타고 오르는 동물들 그 고유의 역할이 있었습니다. 그건 너무나 자연스러운 모습이었습니다. 우리가 두 발로 서고 두 손으로 물건을 집는 것과 같은 일이었습니다.

날갯짓이 없어도 몇 시간씩 하늘에 떠 있을 수 있다던 콘도르, 적이 나타나면 뒷발로 서서 개짓는 소리를 내면서 경고를 하는 프레리도그, 한 시간에 백 킬로미터의 속도로 빨리 달릴 수 있다던 치타, 이미터가 넘는 높은 바위도 훌쩍 뛰어 오르내리던 바바리양, 캄캄한 밤에도 소리 없이 사냥을 할 수 있는 올빼미, 무리와 함께 사냥하고 울어대는 소리가 노래로 들리는 늑대, 추운 북극에서도 눈보라를 헤치고 먹이를 찾는다는 북극곰, 조련사의 말을 너무 잘 알아들어 동물원의 관객들의 사랑을 받는 돌고래, 힘이 좋은 긴 팔로 나뭇가지를 타고 다닌다던 긴팔원숭이, 먹이가 많은 호수를 찾아 한 번에 몇 킬로미터씩 날아간다는 쇠홍학.

그런데, 이렇게 아름다운 모습 바로 다음에 아픈 마음을 갖게 하는 모습이 이어집니다. 날고 싶어도 날지 못하는, 뛰어 오르고 싶어도 뛰어 오를 일이 없는, 달리고 싶지만 작은 공간 안에 갇혀 있는 것 같은, 푸른 바다를 헤엄치고 싶지만 갈 수 없는, 무리들이 그리운 이 동물들의 모습을 보면서 동물원 안의 동물들을 다시 바라보게 됩니다. 아프리카 초원이, 깊고 푸른 바다가, 울창한 숲이, 편안한 집 같은 동굴의 천장이, 눈 덮인 설원이 그리울 것만 같습니다. 동물원 안에서 그런 마음으로 살아가고 있는 동물들을 바라보는 인간들은 그것이 당연한 것으로만 여겼습니다. 동물들은 그 안에서, 인간들은 그 밖에서 안을 바라보는 것이 너무 익숙했습니다. 자유로운 인간은 그럴 권리가 있는 것 같이요. 인간은 걷고 달리고, 노래하고, 가고 싶은 곳을 가고, 먹고 싶은 것을 먹고, 보고 싶은 것을 보고, 자유롭게만 보입니다.

그런데 우리는 한 가지만 생각하면서 그 동물들을 보고 있었나 봅니다. 긴 장벽 같은 우리(牛李)를 사이에 두고 동물들과 우리가 바라 볼 때, 우리는 그 동물들이 안에 있다고 생각하면서 바라보았습니다. 그 반대의 시선은 미처 생각하지 못한 채로 말이지요. 그 안의 동물들이 볼 때 우리들은 안에 있는 존재일지 모릅니다. 우리가 동물들을 안에 있다고 생각했던 것과 같이요. 서로가 서로를 다르게만 보려고 해서 같은 위치에 서 있는 같은 존재라는 것을 잊은 채로 살아가고 있었다는 것을 이 책을 통해서 보게 됩니다.

서로의 눈이 마주친 순간 우리가 보게 되는 것은, 동물들이 우리를 보고 느끼게 되는 것은 무엇일까요. 아마도 크게 다르지 않을 것 같습니다. 숨을 쉬고, 배가 고프면 먹고, 보고 싶은 것을 보면서 살아가는 삶이 아마도 똑같겠지요. 거기에 이 동물원이라는 공간을 통해서 인간의 또 다른 면을 조금 더 보여주고 있었습니다. 자연을 이해하려는 목적으로 동물원이 존재합니다. 숲과 나무가 있고, 온갖 동물들이 있습니다. 책에서나 볼 수 있는 동물들을 눈앞에서 보게 되는 신기함도 맛보게 합니다. 살아있는 교육이라는 목적으로 인공적으로 만들어낸 그 공간(동물원)에 대해 그럴싸한 포장도 가능합니다. 동물‘다운’ 모습으로 존재하는 자연스러운 곳이라고 보이게끔 합니다. 그런데 그런 동물들을 바라보고 있는 우리도 같습니다. 인간이라는 동물, 똑같이 그 고유의 영역과 역할이 있는 존재들입니다.

그렇다면 우리 인간이라는 동물은, 우리(牛李)의 바깥쪽에 있었던 게 맞는 걸까요? 굳이 눈에 보이지 않더라도 우리를 둘러싼, 우리를 달리지 못하게 하고, 숨쉬기 힘들게 하고, 갇혀있게 만드는 것이 전혀 없었던 것일까요? 자유로웠던 동물들의 모습과 동물원 안의 동물을 교차적으로 보여줄 때마다 뭔가가 꿈틀꿈틀 가슴 속 저 밑바닥에서 움직이고 있었습니다.

그리고 이 책을 한 페이지씩 계속 넘기다 보니 알겠습니다. 누구보다 자유로운 동물일 수 있는 인간도 동물원 안의 동물들과 크게 다르지 않았다는 것을요. 자유로울 것 같은 인간도 자유로울 수 없는 수없이 많은 경험을 하고 있었다는 것을요. 떠나고 싶어도 떠날 수 없었고, 여러 가지 이유로 먹고 싶은 것도 마음껏 먹을 수 없고, 쉬고 싶다고 해서 쉴 수 없었고, 그리고 더 많은 이유들로 자유를 누릴 수 없었던 순간을 떠오르게 합니다. 삶에서 선택할 수 없는 순간을 만날 때마다 우리 인간은 자유를 잠시 내려놓은 시간을 만나야만 했습니다. 또 그렇게 살아가고 있었습니다. 이제 보니, 동물원 안에서 원하는 소리를 내지 못하고 있는 동물들과 다르지 않았습니다.

그러던 중, 동물원 안의 동물들과 눈이 마주친 우리 인간이란 동물은 소리가 아닌 눈으로 이야기를 하고 있었습니다. 서로가 서로의 모습을 보면서 ‘똑같다’는 생각을 하고 있지 않았을까요? 저마다가 가진 고유의 빛을 내면서 살아가고 있으면서도 같은 모습으로 같은 방식으로 살아가고 있음을 알아챈 순간, 공감이란 매개체로 서로를 보는 눈이 달라졌을 것입니다.

그리고 이야기는 이렇게 다시 시작됩니다. 너(동물들)와 나(인간)의 함께 하는 이야기가...

글이 많지 않은 이 책의 장점은 그림으로 표현된 동물들의 모습을 통해서 또 다른 이야기가 탄생할 수 있다는 점입니다. 들려주고, 보고, 이야기가 끝나고, 그렇게 익숙하게 한 편의 이야기가 흘러가는 것이 아니라, 읽는 이로 하여금 이 책 한권으로 다른 이야기를 이어갈 수 있게 합니다. 엄마와 아이가 함께 읽어가는 시간, 읽어가면서 더 많은 이야기를 나누게 만드는 효과, 같은 것을 두고 다르게 바라보는 시선까지 같이 만들어 주고 있었습니다. 이제, 새로 시작될 이야기가 어떻게 들려올지 저도 기대가 됩니다.

조심스럽게 덧붙입니다.

이 책 안에 담긴 그림들을 다 옮겨놓고 싶을 만큼 그림 한 장이 이야기의 많은 부분을 표현하고 있었습니다. 글을 대신하는 그 그림들을 많이 보여드리고 싶었습니다. 하지만 그림책의 특성상 이 책을 만나게 될 다음 독자를 위하여 이 리뷰에 이 책 속의 그림들을 많이 담아내지 않았습니다. 직접 눈으로 확인하고 만날 시간을 기다리는 분들을 위한 배려의 마음이었다고 말하고 싶습니다.