외수 형이 교대를 자퇴한 때가 1972년 8월 말이다. 자퇴하고서 인제로 내려가 취직한 직장이 객골 분교. 가는 찻길도 없어 개울을 따라 20 리 이상 걸어가야 나타나는 조그만 분교인데 그 분교의 소사 겸 임시교사가 형의 직책이었다.

한창 젊은 27살 나이에 하늘마저 좁은 분교에 틀어박혀 지내자니 얼마나 갑갑했을까. 갑갑하다 못해 절망감에 한이 다 맺혔을 듯싶다.

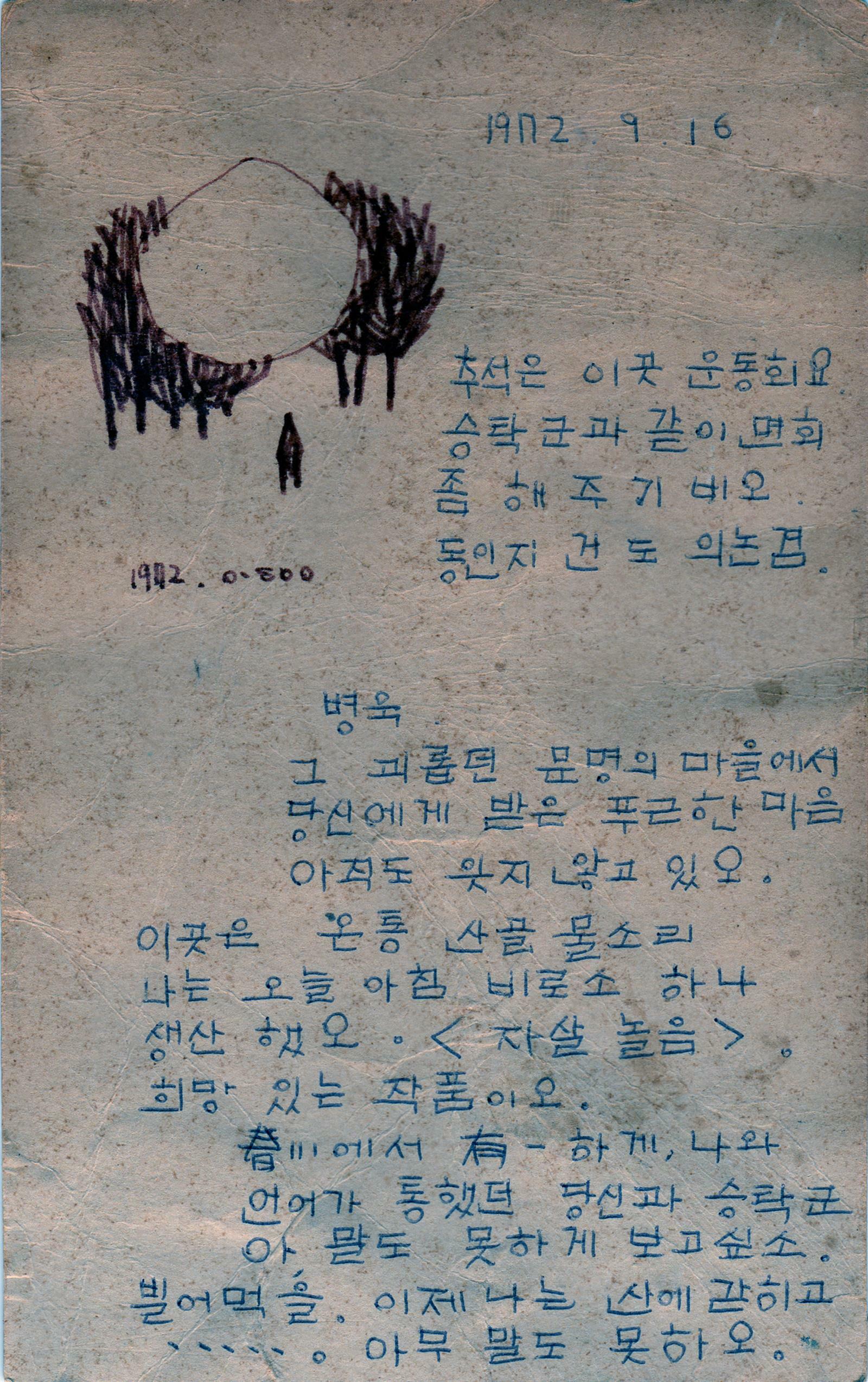

그러던 어느 날 엽서를 구해 한 면을 볼펜 글씨로 빼곡하게 채운 뒤 춘천의 내게 보냈다. 1972년 9월 16일이란 날짜를 밝힌 엽서의 처음은 이렇다.

’추석은 이곳 운동회요.

승탁 군과 같이 면회 좀 해 주기 비오.

동인지 건도 의논 겸.‘

형이 굳이 ’방문‘이란 말 대신 ’면회‘란 말을 사용한 게 이해가 된다. 형에게 그 좁고 갑갑한 객골 분교는 감옥이나 다름없었기 때문이다.

등장하는 ’승탁 군‘은 춘고 다닐 때부터의 내 친구 ’박승탁‘을 가리킨다. 형이 나와 친해지면서 자연스레 승탁이하고도 친해진 것.

그 ’박승탁‘이가 세상을 뜬 때가 그로부터 20여 년 지난 1995년 경이다. 확실히 적지 못하고 ’-경‘이라 한 건 까닭이 있다. 승탁이가 나를 의도적으로 멀리했기 때문이다, 나는 그의 장례도 알 수 없었다.

기가 막힌 우정의 끝 장면이다. 40대 중반의 한창나이에 세상을 뜬 박승탁 얘기만으로도 나는 소설 한 편을 쓸 수 있다.

외수 형은 자신과 나, 승탁이 해서 셋이 함께 동인지를 내자는 의견을 이 엽서에서 밝힌다. 승탁이도 소설을 썼기 때문이다.

“강원대 행정과를 다니던 승탁이가 소설을 썼다고?”

하며 놀랄 동기들이 적지 않을 게다. 하지만 사실이다. 춘고 동기이면서 그다지 친하지 않았던 승탁이와 내가 1972년 그 해 여름에 급격히 친해진 건 같은 소설을 쓴다는 공감에서였다.

외수 형은 이 엽서를 이렇게 마무리 짓는다.

’춘천에서 유일하게 나와 언어가 통했던 당신과 승탁 군. 아, 말도 못하게 보고싶소. 빌어먹을, 이제 나는 산에 갇히고… 아무 말도 못하오.

나는 이 엽서를 받고, 그냥 내 책상 서랍 속에 넣어두고 말았다. 날마다 학교(강대)에 가서 강의를 받아야 하는 학생 신분에 어딜 간단 말인가?

정작 강의실에 앉으면 강의가 따분해서 졸거나 몽상하며 시간을 보내기 일쑤였으면서.

춘천에서 자신을 면회하러 올 친구들을 기다리고 기다리던 형이 결국 한 달여 뒤인 10월 21일, 나를 보러 춘천에 왔다. 그런 형을 따라 나는 망설이지 않고 집을 나선다.

그 길로 근화동 시외버스 터미널로 가 인제 가는 버스를 탄다. 우리 집 식구 누구도 그런 나의 잠적(?)을 몰랐다. 사실상 집안 형편이 파산지경에 다다라서 한창 어수선했기 때문이다.

가정환경에 문제가 있었던 형과 나. 우리는 친형제처럼 어울릴 수밖에 없었다.