내가 김유정의‘산골 나그네’를 처음 읽은 때는 대학교 1학년 때였다.

비록 짧은 단편이지만 그 강렬한 인상에 한동안 다른 소설들을 볼 생각을 못했다. 소설 보는 재미에 밤잠을 지새우곤 하던 때였다. 학점 따는 일보다는 다양한 작가들의 소설을 찾아 읽는 일에 영일이 없었던 거다. 사실 당시 어려운 집안의 형편을 생각한다면 나는 만사 제치고 학점 따는 일에 우선을 두어서, 학업성적 우수생에게 주는 장학금이라도 받아야 했다. 그래야만 힘들게 살던 부모님의 이마 주름살을 조금이나마 펴 주는 효도가 될 수 있었다.

하지만 나는 그러지 않았다. 그 무심한 아들이라니. 오랜 세월이 흐른 뒤에야 나는 참회한다.

얘기가 옆길로 나갔다. ‘(2차 세계대전)전후문학 전집’의 실험적인 소설들에 빠져 지내던 내가 우리나라 30년대 향토 작가 김유정의 ‘산골 나그네’에 강한 인상을 받았다는 것은 놀라운 일이었다. 병든 남편을 챙기기 위한 들병이 여인의 행각은 내용상 비극이지만 외관상으로는 희극이었다. 비극과 희극이 절묘하게 어우러진 스토리 전개.

특히 소설 끝의 문장이야말로 반세기가 돼가는 지금도 내 뇌리 속에 선연히 남았다.

<어디선지 지정치 못할 늑대 소리는 이산 저산서 와글와글 굴러 내린다.>

한밤중에 병든 남편을 이끌고 달아나는 들병이 여인. 그들이 처한 상황을 이처럼 잘 표현할 수 있을까. 특히 늑대 소리가 와글와글 굴러 내리는 것으로 표현한 데에는, 청각적인 대상을 시각화한 공감각적 기법이라 나는 뒤통수를 한 대 맞은 듯싶었다. 30년대 김유정 작가가 구사한 첨단의‘공감각’적 표현이라니!

소설 앞부분에, 홀어머니가 장가 못 간 아들을 둔 간단치 않은 시름을 에둘러 표현한 구절이 있다. 이 또한 압권이다. 옮겨 본다.

<산골의 가을은 왜 이리 고적할까? 앞뒤 울타리에서 부수수하고 떨잎은 진다.

바로 그것이 귀밑에서 들리는 듯 나직나직 속삭인다.

더욱 몹쓸 건 물소리, 골을 휘몰아 맑은 샘은 흘러내리고 야릇하게도 음률을 읊는다.

퐁! 퐁 퐁! 쪼록 퐁!>

나중에 알았는데 이 좋은 표현들을 다른 사람들도 내버려두지 않았다. 의암댐 부근 길가에 세운 ‘김유정 문인비’에 동판으로 새겨놓았다.

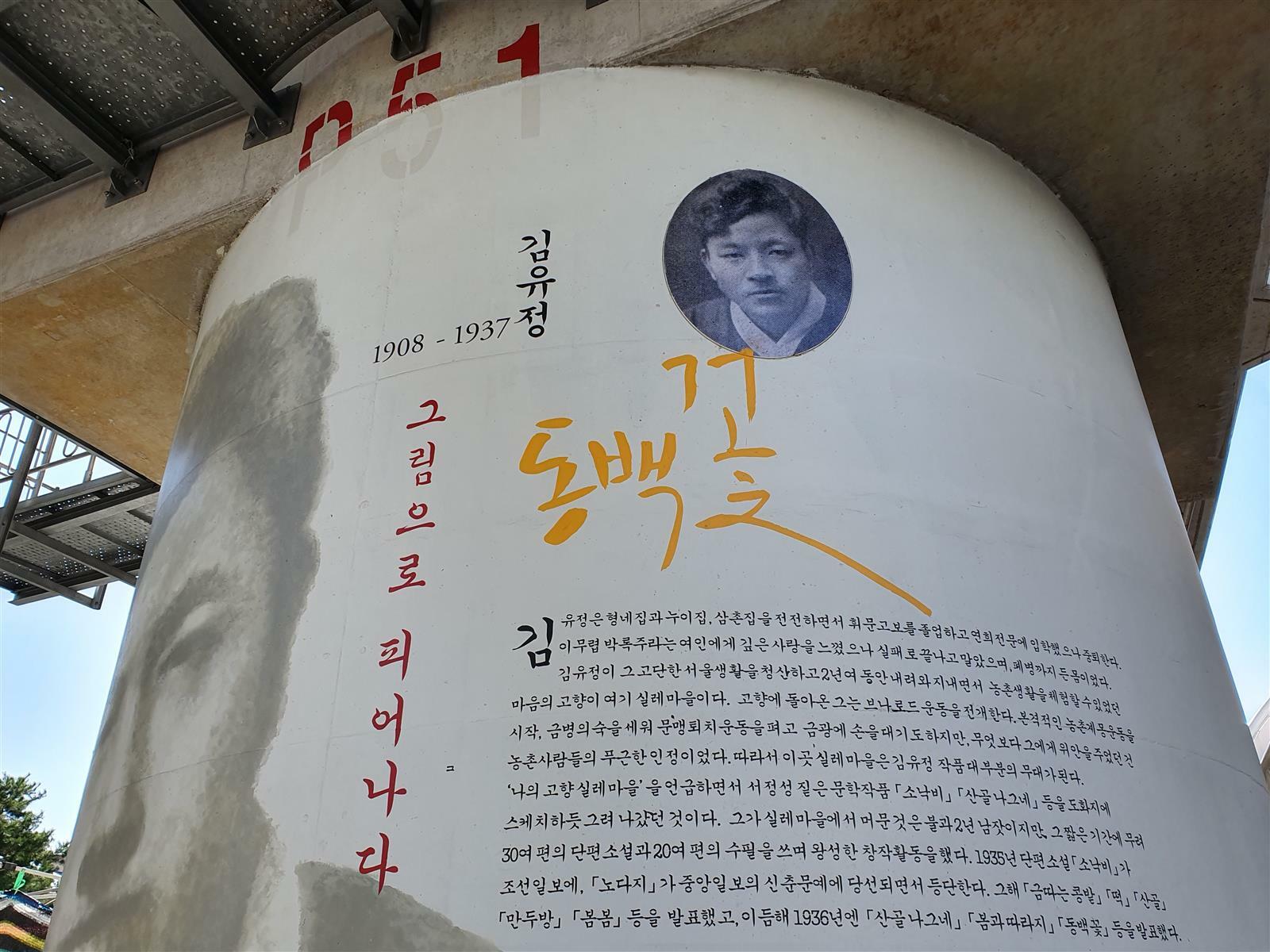

김유정 문인비.

돌아가신 아버지가 예총 강원도 지부 일을 할 때 (1968년∼ 70년) 세운 비라서 사실 나로서는 남다른 감회가 있다. 요즈음은 어쩐지 모르겠는데 그 당시 예총 일은 무보수 봉사 직이나 다름없었다. 아버지는 문인비 건립의 주무를 맡아 부족한 자금을 해결하기 위해, 윗대로부터 물려받은 거두리의 야산을 팔았다. 누님이 내게 한 말이다.

“글쎄, 아버지가 그 야산을 팔지 않고 그냥 내버려두기만 했어도 후손들에게 대단한 유산이 돼서, 사는 고생이 덜하지 않았겠니? 아버지가 그 때 야산 팔아 문인비 세우는 데 보태고 책도 낸 뒤 남은 돈 몇 푼으로는 뭐한 줄 아니? 집에 전화 한 대 놓았단다. 기가 막히지.”

그 시절 우리 집은 전화도 있는‘잘사는 부자집’처럼 남한테 보였었다. 사실 독채 전세로 사는 집이었는데.

아버지는 김유정 문인비를 세운 뒤 김유정 전집도 펴냈다. 당시 대학생이던 내가 그 전집을 읽다가 ‘산골 나그네’에 이르러 충격을 받았던 게 아닐까?

돌아가신 아버지가 한 일은 너무 앞선 일이었다. 그 후 30년 가까이 흐른 뒤 김유정 문학촌이 춘천에 들어섰으니. 아아 아버지. 저는 불효했습니다. 삼가 명복을 빕니다.