외수형은 당시 교대 앞 동네에 살았다. 강이 가까운 낡은 집에서 방을 하나 얻어 자취하는 생활이었다. ‘글’보다는 ‘그림’잘 그리기로 소문나 있었다. 2년제 교대를 몇 년째 다니는 이상한 나이 많은 복학생이라는 것까지는, 나는 미처 몰랐었다.

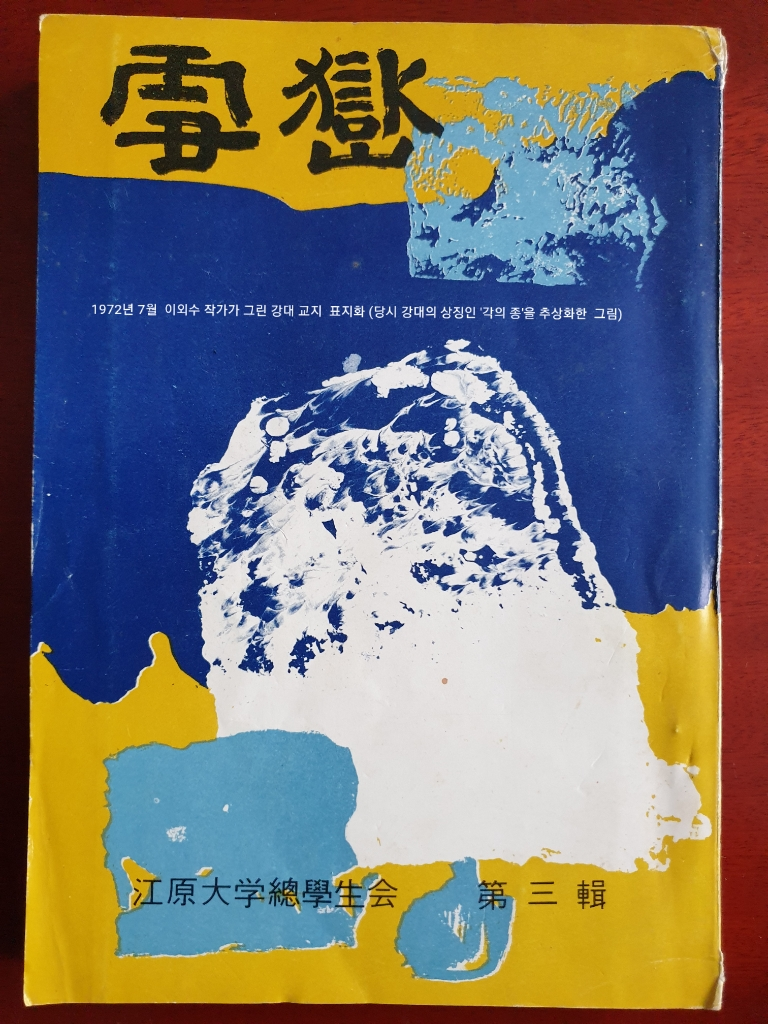

생면부지의 외수형을 만나러 석사동을 간 건 72년 7월 초다. 당시 강대 교지 편집을 맡았는데 아직 미술교육과 같은 과가 강대에 없던 때라 ‘표지화’가 걱정이었다. 혹시나 싶어 이웃한 교대에서 표지화 그림을 그려줄 만한 사람을 찾았더니 누군가‘이외수라는 학생 화가가 있다.’고 귀띔했다. 그 길로 석사동 가는 시내버스를 탄 것이다.

물어물어‘이외수’를 찾았더니 교대 옆 작은 대폿집에 혼자 앉아 있었다. 나중에 알았지만 그 즈음 외수형은 외수형대로 나를 찾고 있었다. 강대 다니는, 아는 후배들한테‘도대체 이병욱이가 어떤 놈이냐?’고 묻는 탐색부터 시작했다. 뜻밖에‘글 쓰는 애.’라는 얘기밖에 얻어듣는 게 없어서 다소 혼란스런 상태였다. 어쨌든 불원간 이병욱을 찾아가든지 해서 고향 후배 학천이 문제를 해결할 생각이었다. 외수형은 당시 그림 외에 석사동 일대에서 한 주먹 하는 것으로도 알아주었다. 특히 젓가락을 표창처럼 날려 맞히는 솜씨까지 갖춰 어떤 면에서는 공포의 대상이었다.

그런 사실까지는 미처 몰랐던 나. 혼자 막걸리를 마시고 앉아 있는 당사자한테 다가가 이렇게 물었으니 얼마나 웃기고 황당한 일인가!

“저 혹시, 이외수씨 되십니까? 저는 강대 다니는 이병욱이라 하거든요.”

나중에 친한 사이가 되면서 외수형이 실토한 말이다. ‘내가 그 순간 얼마나 놀랐겠니? 찾는 병욱이란 놈이 제 발로 걸어 나를 찾아왔으니. 나는 여차 하면 젓가락부터 날릴 각오였지.’

왠지 긴장한 낯으로 맞는‘이외수’란 화가한테 나는 찾아온 목적을 털어놓았다. 그러자 그의 얼굴이 환해지면서 술 한 잔을 권했다. 외수 형과 나의 반세기가 돼 가는 긴 인연의 시작이었다.