다시 춘고 3학년 때를 회상한다.

학천이는 자신의 불우한 삶을 획기적으로 바꿀 방편으로 현상문예 공모에 매달렸던 것 같다. 하지만 결과가 허탈하게 드러나자 서울에 있는, 외국어대학으로 진학하는 데 전력을 기울였다. 합격했다. 하지만 고액의 입학등록금이 문제였다. 시골에서 농사지어 사는 부모한테서 ‘집안 형편상 그 등록금을 해 줄 수 없다’는 얘기를 들어야 했다. 결국 나라에서 학비를 대주며 초등학교 교사로 양성하는 2년제 춘천교대로 갈 수밖에 없었다.

나는 나대로‘글 솜씨를 인정받았으니 수도권 대학에 특별한 자격으로 입학할 거’란 기대에 부풀어 있다가 허망하게 처리되면서 강원대학교로 진학했다. 나중에 알게 됐지만 학원사는 이미 경영난에 빠져서 당사(當社)의 문학상을 받은 학생들한테 무슨 혜택을 줄 여건이 못됐던 것이다. 우석대학교 또한 재단의 어려움으로 1년 뒤인가 고려대학교에 병합되고 말았느니 참으로 나는 운이 없었다.

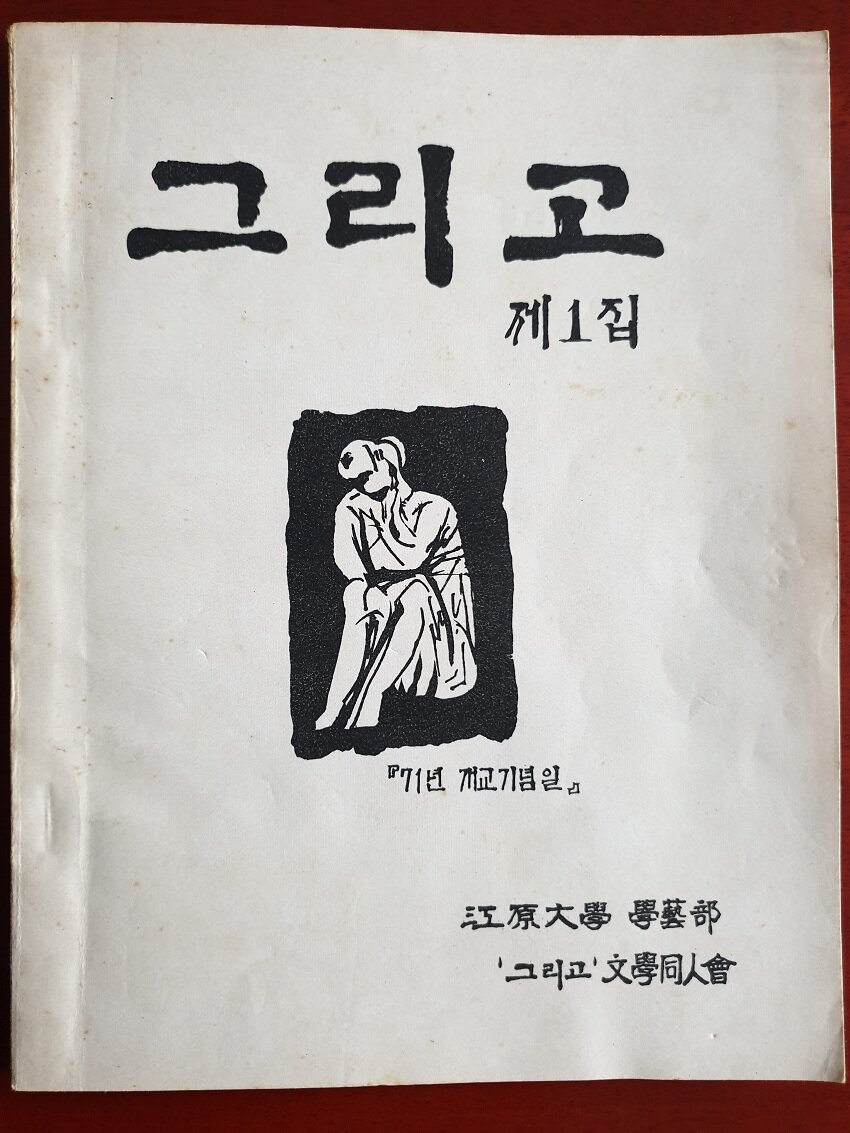

결국 학천이와 나는 고교를 졸업하고도 춘천에서 여전히 만나는 사이였다. 도찐개찐이란 말이 있다. 조금 낫고 못한 정도의 차이는 있으나 본질적으로는 비슷비슷하여 견주어 볼 필요가 없음을 이르는데 우리들 운명은 결국 도찐개찐이었다. 나는 그 흔한 문학회 하나 없는 강대 캠퍼스 분위기에 좌절해 제대로 소설도 못 쓰고 그저 술자리나 찾는 방황이 시작되었다. 시를 쓰는 춘고 동기‘김두중’을 만났으니 망정이지 그 친구마저 없었더라면 자퇴해버렸을지도 모른다. (김두중 그는 시인 ‘한승태’의 외삼촌이다. 그는 영어교육과, 나는 국어교육과 새내기였다.) 이듬해인 1971년, 강릉에서 시를 쓰는 고등학생‘박기동’(그는 훗날 강대 교수가 되었다.)까지 강대로 진학하면서 5월 어느 날 우리들은 시내 다방에 모여 문학회를 조직하기에 이르렀다. ‘그리고 문학회’는 그렇게 시작되었다.

문제는 학천이였다. 교대 생이지만 예외적으로‘그리고’에 동참시켰으나 전혀 협조하는 태도가 아니었다. 내가 그를 보고 싶어 교대 캠퍼스로 찾아가도 보는 둥 마는 둥 하였다. 나중에 깨달았지만 그는 외국어대에 합격하고도 못 간 자신의 불우한 처지에다가, 문학적 자신감마저 잃고 만사가 귀찮을 뿐이었다. 그런 친구의 심정을 제대로 헤아리지 못한 나는 급기야 그가 없는 어느 술자리에서 선언했다.

“학천이 자식, 나한테 한 번 매 맞아야겠어.”

그 말이 얼마 안 가 당사자인 학천이 귀에 들어가면서 생각지도 못한 일이 전개됐다. 신경쇠약이라 할까, 학천이가 ‘나는 얼마 안 가 병욱이한테 맞아 죽을 거다.’라는 공포에 사로잡혀 전전긍긍하게 된 거다. 나중에는 같은 고향 (인제) 출신인 외수형한테 찾아가 하소연까지 했다. 그러자 외수형이 고향 후배 학천이 앞에서 다짐했다.

“걱정 마라. 내가 그 병욱이라는 놈을 찾아, 네가 걱정 없이 살도록 하겠다.”