어쨌든 세상 좋아졌다.

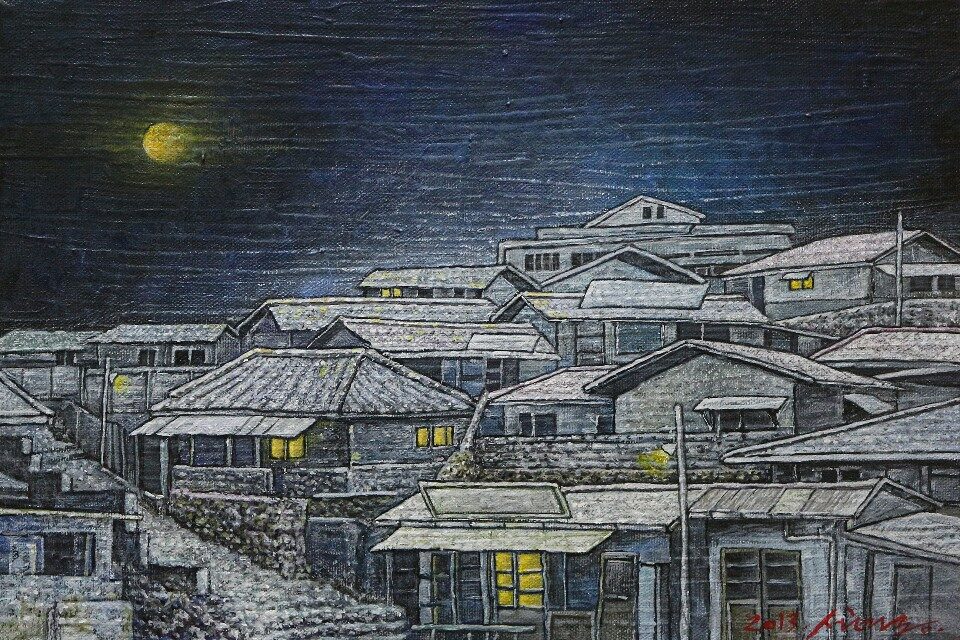

나는 아직 서현종 화백을 만나보지 못했다. 하지만 그의 작품 ‘동네’를 보고 감동 받았다. 작품을 화실에서 본 게 아니다. sns를 통해서, 사진을 통해서 본 것이다. 그림을 보려면 그 그림이 걸린 곳에 가야 할 텐데 이렇듯 sns를 통한 영상기술로 볼 수 있다니 놀라운 일이 아닌가. 이러니‘세상 좋아졌다’는 감탄이 절로 나오는 게 아닌가.

서현종 화백을 알게 되기는 내 블로그에‘친구 전태원 화백’수필을 연재하면서다. 나중에 기회가 되면 그 사연을 따로 적어 블로그에 올릴 것이다.

본론을 말한다. 나는‘동네’그림 사진에 감동 받았다. 까닭이 있다. 까마득하게 잊고 살았던 1960년대의 내 모습이 선하게 떠올랐기 때문이다. 사춘기였던 그 시절 나는 춘천의 어느 달동네에서 살았다. 집 주인의 아들로 산 게 아니다. 세를 든 가족의 큰아들로 산 것이다. 어린 나이였고 가족을 부양할 의무도 없었지만 참, 사는 게 힘들었다.

나는 달동네를 이렇게 정의하고 싶다.

“도시계획과 전혀 상관없이 생겨난 동네.”

반듯하게 나지 않은 골목, 녹슨 양철지붕이나 함석지붕 집들, 외부로 드러나 있는 변소들(‘화장실’이 아니라 ‘변소’다.), 낡은 간판의 구멍가게. 이런 것들의 조합이 달동네다.

이제 서화백의‘동네’그림에 대한 감상을 말하고자 한다. 사실 나는 그림에 문외한이다. 하지만 문외한이라서 감상하지 말란 법은 없지 않은가?

‘동네’그림에서 내 눈길을 첫 번째로 끄는 것은 밤하늘 왼편에 뜬‘달’과 동네에서 전등불을 켠‘집들’과의 연관성이다. 양쪽 다 노란색을 공유했기 때문이다. 밤이 깊어지자 하늘의‘달’과 사람 사는 동네의 ‘집들’이 같은 노란색으로 접속하고 있다고 느껴졌다. 그 결과 차갑게 느껴져야 할 달빛마저 따스하게 여겨졌다.

그 다음이‘달’과 불을 켠‘집들’과의 배치다. 아무래도 달이 상대적으로 커서 그림의 무게 균형이 왼쪽으로 기울 수 있었는데… 동네 아래 쪽 구멍가게의 불을 크게 그려 넣고, 살며시 그 오른쪽에 가로등 불까지 첨가함으로써 무게 균형의 안정을 취했다.

나는 삭막한 비교도 해 보았다. ‘동네’ 그림을 수직으로 반으로 나눠본 뒤 오른쪽과 왼쪽의 ‘노란빛’의 양(量)들을 비교한 것이다. 놀랍게도 양 쪽의 노란빛들은 그 양이 똑같았다. 무질서하게 들어선 집들의‘동네’ 그림이 의외로 구도상의 균형을 잃지 않았다는 증거가 아닐까?

그리고, 밤을 표현하는 화가의 남다른 솜씨다. 밤하늘도 그렇고 동네도 그렇고 무채색 조(調)로 일관했으되 차이를 두었다. 밤하늘은 무거운 잿빛이지만 사람 사는 동네는 그보다는 밝은 잿빛인 것이다. 잿빛으로 일관한 동네의 집들이라 자칫했다가는 우울하고 슬픈 분위기에 빠질 수 있는데 화가는 몇 집에 노란 불들을 밝히도록 배려함으로써 그런 부정적 분위기를 이겨나갈 수 있도록 조치했다.

우리가 그림 속 동네를 잘 살피면 두드러진 불빛들 외에 아주 조그만 불빛들도 숨바꼭질하듯 있는 것을 찾아낼 수 있다. 얼핏 보면 구멍가게와‘동네에서 제일 잘사는 기와집’집 두 채만 불을 켠 듯싶지만 잘 살피면 그 외에 두 집이 더 있는 것이다. 그런 집들의 숨바꼭질에 호응하듯 전봇대의 가로등도 오른쪽 가로등 말고 왼쪽의 것으로 흐릿하게 밝혀져 있다. 자그마하게, 가난하게 사는 사람들에 대한 화가의 잔정이 엿보인다.

서 화백은 본래 디자인 전공이었다고 얘기 들었다. 그래서일까 ‘동네’ 그림은 직선들이 많다. 하지만 자로 잰 듯 그려진 직선이 아닌 맨손으로 그린 직선들이라 그 느낌은 결코 삭막치 않다. 가난한 동네와 달은 머지않고 가까운 거리에 있다. 비록 궁핍하게 살지만 마음만은 하늘의 달을 매만질 듯 여유 있게 산다는 뜻이 아닐까?

짐작해 본다. ‘늦가을에서 초겨울로 접어드는 11월 하순의 밤 10시경 달동네 풍경’이라고. 아직 눈이 내리지 않았고, 한결같이 문이나 창들을 닫고 있으며, 전등불을 켜고 있는 집들의 수가 얼마 되지 않는다는 데 그 근거를 둔다.

우리 춘천에서 이제는 이런 모습의 동네를 찾기가 어려워졌다. 그렇다. 그림으로라도 부지런히 남겨야 한다.

서현종 화백의 ‘동네’그림 한 점. 가난하지만 따듯한 마음을 잊지 않는 민초들의 모습이 우회적으로 담겨 있다.