해가 바뀌어 2000년이다. 명퇴 신청 기회가 다시 왔다. 나는 고민 끝에 명퇴를 신청하지 않았다. ‘명퇴한 후 내가 좋아하는 글만 쓰며 살겠다’는 결심에 자신이 없어졌기 때문이다. 전년도에 내가 명퇴를 신청했을 때 어머니가 밤잠을 못 이루고 힘들어하는 것을 겪으면서 비롯된 일일 수 있다. 어머니는‘남편의 장기간 실직으로 고생하며 살았던 시절이 떠올라’한동안 안절부절 못했다. 8년 전에 뇌졸중으로 세상을 뜨고 없는 아버지이지만 여전히 우리 집 내력 속에 존재했다.

신산(辛酸)한 삶의 후유증일 게다. 2003년 초에 어머니가 암으로 돌아가셨다. 당시 나는 홍천의 모 고교에 있었다. 어머니 장례를 치르고 1년 지나 나는 명퇴했다.

명퇴 신청을 앞두고 이런저런 생각이던 2003년 가을의 일이다. 태원이가 개인전을 연다고 안내장을 학교로 보내주었다. 장소는 옥천동의‘춘천미술관’. 오랜만에 얼굴도 볼 겸 찾아갔다. 10월 26일 일요일이었다.

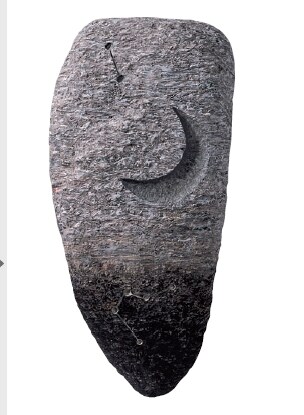

태원이는 만나보지 못하고 전시장 여기저기 놓인 바위들만 보았다. 실제 바위인 줄 알았는데 한 가닥 가는 줄로 허공에 매달아놓은 것까지 있어 이상한 생각에 가까이 다가가 살폈더니 세상에, 신문지 같은 종이를 잘게 조각내 바위처럼 만들어 놓은 작품이었다. 뒤늦게 안내장을 다시 봤다.

‘The STONE ―A SHORT STORY OF ETERNITY'

해석한다면 ‘바위― 영겁의 짧은 이야기’라고나 할까. 편하게 감상할 수 있는 풍경화나 인물화가 아니었다. 감상하는 이에게 의문부터 갖도록 한 뒤 여러 생각에 잠기게 하는 바위 모양 조형물들. 깊어가는 가을 날씨에 한기마저 느끼며 나는 왠지 장소를 잘못 찾아들어선 이방인 같았다.

오랜 세월이 흐른 이제 그 가을 춘천미술관에서 몸뿐만이 아니라 내 마음까지 한기를 느꼈던 까닭이 밝혀졌다. 여러 가지가 복합돼 있었다. 우선 아내한테도 말하지 않고 나 혼자서 명퇴 신청을 생각하고 있었던 마음의 쓸쓸함이다. 이유야 어쨌든 직장을 그만 둔다는 건 결코 마음 편한 일이 못됐다. 그 다음이 바로 열 달 전 어머니가 병석에서 고통스레 삶을 마친 데 따른 상실감이 아니었을까? 어머니가 마지막 숨을 거둔 순간 나는 고아가 됐음을 절감했다. 생각도 못한 일이었다. 그리고 세상에 이럴 수가. 내 잠재의식의 어두운 바닥에서‘그 전시장이 다른 곳이 아니라 우리 집 내력과 깊게 인연을 맺은 공간이었다’는 사실까지 뒤늦게 떠올랐다. 소스라쳤다.

춘천미술관은 예전의 춘천중앙감리교회를 리모델링해서 연 미술관이었다. 그 교회는 어느 한 때 춘천의 명소였고 바로 아버지 어머니가 결혼식을 올린 곳이었다. 그날의 장면이 담긴 빛바랜 사진 한 장이 내 앨범에 있다. 1948년 어느 봄날, 주위에서 뿌려주는 축하 꽃잎들을 수줍게 맞으며 서 있는 꽃다운 신랑 신부. 훗날 생계 문제로 질곡의 삶을 살 줄이야 꿈에도 몰랐으리. 그런데 오랜 세월 후 내가 그 결혼식장이었던 곳에서― 바위 모양 STONE들 앞에서 서성거리고 있었다. 기막힌 일이다.