-

-

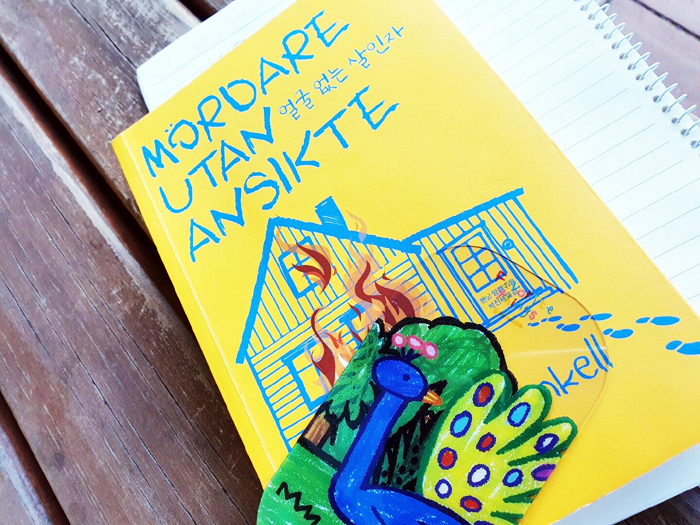

얼굴 없는 살인자 ㅣ 쿠르트 발란데르 경감

헨닝 만켈 지음, 박진세 옮김 / 피니스아프리카에 / 2021년 7월

평점 :

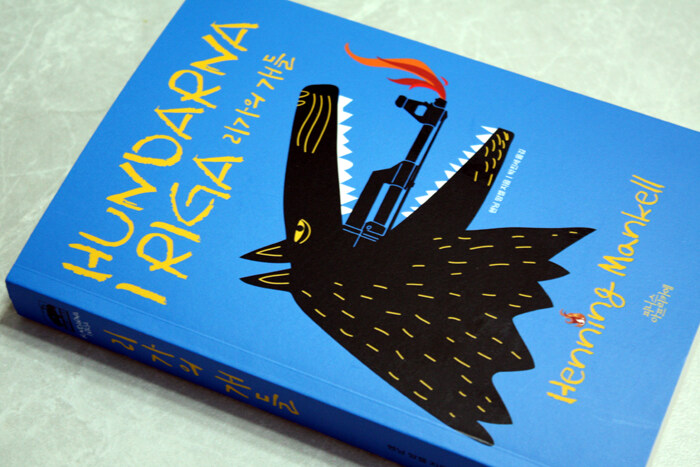

이건 도저히 멈출 수가 없다. 헨닝 만켈의 쿠르트 발란데르 시리즈 말이다. 일단 집에 소장각이었던 시리즈 3탄인 <하얀 암사자>를 구입한 지 8년만에 읽었다. 그리고 나서는 도서관으로 달려가서 시리즈 시초격인 <얼굴 없는 살인자>를 대출해서 읽기 시작했다. 3일만에 다 읽었고, 오늘 오후에 2탄 <리가의 개들>이 도착할 예정이다. 평소에 다른 일에는 게으름으로 충만한 내가 한 번 이렇게 책읽기에 빠지면 촥촥 이어지는 다음번 읽기 프로젝트에는 이런 열정을 보이는지 미스터리가 아닐 수 없다.

소설의 시작은 지금으로부터 32년 전인 1990년 1월 7일이다. 스웨덴 남부의 스코네주 룬나르프라는 작은 마을 농장에 사는 뢰브그렌 부부 가운데 한 명은 참혹하게 살해를 당하고, 다른 한 명은 올가미가 목에 걸린 채 고문을 당했다. 이 사건의 해결에 투입된 경찰이 바로 우리의 빛나는 주인공 쿠르트 발란데르 경위가 되시겠다.

올해 42세의 베테랑 형사 발란데르 아저씨는 위기의 중년이다. 일단 아내 모나와 이혼했고, 딸 린다는 아버지와 말도 섞지 않으려고 한다. 화가인 아버지는 치매기에 시달리는 중이며, 자신의 뜻과 거슬러 경찰이라는 직업을 선택한 아들과 사이가 좋지 않다. 발란데르는 전형적인 꼰대 형사의 모습을 지니고 있다. 이런 개인적 위기 가운데, 자신과 경찰이라는 조직이 새로운 시대에 잘 적응하지 못하리라는 것도 누구보다 잘 알고 있다.

이 시점에서 발란데르가 사는 스웨덴이라는 나라에 대해 궁금해졌다. 우리는 보통 스웨덴을 비롯한 북유럽 국가들의 복지천국이라고 알고 있다. 물론 굉장히 피상적인 개념이 아닐 수 없다. 내가 그 나라들에 가본 적도 없고, 그 나라가 빌드업한 사회복지 시스템이 어떻게 돌아가는지 잘 알지 못한다. 그저 언론을 통해 얻은 파편적 지식이 전부다. 우리나라도 심각한 인구위기 문제를 겪고 있지만, 인구 천만의 나라 스웨덴 역시 마찬가지였다. 이미 1930년대 뮈르달 보고서를 통해 인구 위기에 대한 경고등이 켜졌다. 그리고 스웨덴 국가의 소멸을 막기 위해 다양한 정책을 구사해서, 현재는 EU 국가 중에서 인구증가율 3위라고 했던가.

그중에서는 오랫동안 지속해온 이민 정책도 한몫했다. 현재 스웨덴 인구의 1/10이 타국적자라는 기사를 읽었다. 왜 이런 장황한 이야기를 늘어놓느냐고? 쿠르트 발란데르 형사가 추적하는 살인사건을 해결하는데 있어, 1990년대 이미 스웨덴은 세계 각국의 난민들을 수용하는데 적극적이었고, 책을 읽으면서 이에 대한 문제점들이 곳곳에 산재해 있었다는 걸 깨닫게 되었기 때문이다.

그런 점에서 볼 때, 헨닝 만켈 작가는 단순하게 살인사건 추리물을 다루는 그런 평범한 작가가 아닌 사회파 작가로 분류할 법하다는 생각이 들 정도였다. 경찰 회의 내부에서 병원에서 결국 작고한 피해자 마리아 뢰브그렌이 남긴 ‘외국인’이라는 말이 내부 누설자를 통해 언론에 누출되면서 그야말로 지역 사회에서 “제노포비아”가 폭발해 버린다. 심지어 극단적 인종 혐오 범죄로까지 분출되면서 하게홀름의 소말리아 난민이 살해되기도 한다.

평범한 농장주로 보였던 요하네스 뢰브그렌이 알고 보니, 전쟁 중에 부당한 방식으로 막대한 자금을 축적하고 아내와 두 딸들 그리고 이웃 몰래 정부와 아들까지 두고 있었다는 사실이 밝혀지기도 한다. 그러니까 도대체 누가 범인이란 말이지? 헨닝 만켈 작가는 능구렁이답게 약점투성이 형사 발란데르를 통해 독자들을 호도하기도 하고, 엉뚱한 방향을 제시하기도 한다. 그렇지 이렇게 쉽게 이야기를 끝내면 안되지. 비틀기야말로 추리물의 기본 중이 기본이 아닌가. 너무 쉬우면 독자들이 흥미를 금방 잃어버릴 것이고, 그렇다고 해서 너무 어려워도 독자는 버거워할 것이다.

그런 차원에서 헨닝 만켈은 때로는 음주운전을 하다가 동료 경찰들에게 걸리기도 하고, 매력적인 검사 아네테 브롤린에게 집적거리다가 망신을 당하기도 하는 ‘인간’ 쿠르트 발란데르를 창조해냈다. 심지어 그는 십대 시절, 오페라 가수를 꿈꾸던 친구 스텐 비덴의 매니저가 되길 꿈꾸었다지 않던가. 그런 그가 마리아 칼라스의 아리아를 즐겨 듣고, 신상 스테레오에 관심을 갖는 건 너무 당연한 귀결이 아닐까 싶다. 1편에서 주인공을 조력하던 동료 형사 뤼드베리가 전립선암으로 고생하는 장면도 등장한다. 3편에서 이미 죽은 뤼드베리의 부재를 그렇게 아쉬워하던 이유를 1편을 읽으면서 알게 됐다.

쿠르트 발란데르를 통해, 올드 스쿨 스타일의 범죄 해결 방식이 더 이상 유효하지 않다는 걸 저자는 말하고 싶었던 걸까. 마약과 총기로 무장한 흉악 범죄라는 폭력의 올가미 앞에 주인공을 죽을 위기를 몇 번인 넘기기도 한다. 하긴 이런 액션 정도는 추리물에서 기본이 아닐까 싶다. 인종 차별에 반대하면서도 동시에, 스웨덴 국가가 추구해온 관용적인 이민 정책이 과연 실효성이 있는지에 대한 발란데르의 작은 목소리도 경청할 만했다.

<얼굴 없는 살인자>를 읽으면서 우리나라의 이민 정책은 또 어떤지 생각해 보게 됐다. 인구 절벽은 미래의 일이 아닌 당장 우리에게 도달한 미래가 되었다. 지난 십여 년간 막대한 예산을 쏟아 부은 정부 주도의 출산장려정책은 실패라는 게 작금의 출산율로 증명이 되었다. 보육과 육아, 주택문제, 양성평등 그리고 양질의 일자리 등등 관련된 문제들을 턴키로 해결할 수 없다면, 대안으로 이민자 수용이 하나의 방법이 될 수 있지 않을까. 물론 우리와 다른 문화와 관습을 지닌 이들을 사회구성원으로 받아들인다는 게 또 다른 문제의 근원이 될 수도 있겠지만 말이다. 시간이 우리 편이 아니라는 점을 잊지 말자.

간만에 즐길 만한 형사추리물을 만나 기뻤다. 오늘 오후에 도착할 <리가의 개들>을 고대해 본다. 범죄자들을 쫓는데서 아드레날린을 폭발시키는 발란데르 경위처럼 어쩌면 나도 다른 “발란데르” 시리즈 사냥에 나설 지도 모르겠다.

[뱀다리] <리가의 개들> 도착, 바로 읽기에 돌입!