-

-

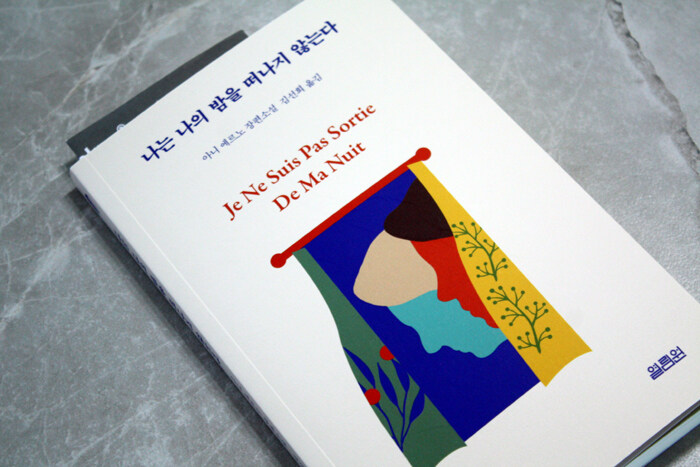

나는 나의 밤을 떠나지 않는다 ㅣ 프랑스 여성작가 소설 1

아니 에르노 지음, 김선희 옮김 / 열림원 / 2021년 7월

평점 :

좀 진부하긴 하지만 역시나 ‘메멘토 모리’를 언급하지 않을 수 없다. 우리 인간은 모두 죽는다. 어느 누구도 예외는 아니다. 아무리 비천한 사람도, 구시대의 귀족도, 어마어마한 재산과 권력을 자랑하던 갑부와 권력자들도 어떤 방식으로든 모두 죽었다. 한 마디로 우리는 유한한 존재라는 불변의 사실 앞에 겸허해질 수밖에 없을 것 같다.

나라는 개인도 마찬가지고 그리고 나를 낳아 주신 부모님도. 자신이 체험한 것만 글로 쓴다는 독특한 경력의 소유자 아니 에르노는 치매에 걸려 조금씩 노쇠해지는 어머니를 수년간 문병한 기록을 문학작품으로 승화시켰다. 여기서 내게 드는 합리적 의심의 하나는 이 작가는 어쩌면 어머니 문병을 가면서 남긴 메모를 바탕으로 처음부터 책으로 낼 생각을 했던 게 아닐까라는 점이다. 작가에게는 그 모든 게 소재가 될 수 있다는 냉혹한 사실을 다시 한 번 깨닫게 된다.

아니 에르노는 죽어가는 어머니의 모습을 보면서 비록 어머니가 치매로 미치셨어도, 다만 살아계시기만 한다면 좋다고 고백한다. 아직 그런 경험이 없어서 머리로는 받아들일 수 있지만 가슴은 화답하지 않는 것 같다. 그리고 보니 돌아가신 할머니도 말년에 치매로 자신의 첫 손자와 며느리도 알아보시지 못했다. 어려서 나를 그렇게 돌봐 주시고 귀여워 해주셨다고 하던데, 기억 하나 못하시고, 수십 년 보아온 당신의 며느리를 타인으로 인지하시는 모습에 충격을 받을 수밖에 없었다. 그리고 할머니의 기억이 사라지니, 오로지 본능은 아니 에르노의 어머니처럼 먹는 거에만 갔다. 할머니는 큰아버지 댁에서 사셨는데, 큰집에서는 하는 수 없이 냉장고에 자물쇠를 채웠다. 그랬더니 할머니는 화장실의 비누를 갉아 잡수셨다. 책에서도 나오지만 인간을 인간답게 만드는 건 과연 무엇일까? 우리 인간이 정상적인 정신으로 일상을 영위할 때만 인간대접을 받을 수 있다는 말일까.

아니 에르노는 당신의 어머니 증세가 심각하기 전에는 자신의 집에서 모셨다. 하지만 더 이상 감당할 수가 없게 되자 요양원으로 그리고 병원에 보낼 수밖에 없었다. 바로 그 지점이 작가의 죄책감이 시작되는 포인트다. 그녀에게는 일찍 여읜 언니가 있었고, 언니의 자리를 대신하게 된 자신을 어머니가 버릴 수도 있다는 트라우마에 시달렸다고 했던가. 어려서는 종교에 심취한 어머니의 보살핌을 받았지만, 이제는 자신이 어머니를 보살필 시간이 되었다.

어머니를 문병하면서 아니 에르노는 다양한 감정을 글로 표현한다. 백내장으로 시력을 잃어 가고, 이도 모두 잃으셔서 말랑말랑한 젤리 밖에 먹을 수 없으셨던 어머니. 이십대 초반에 문학교수가 된 무남독녀 외동딸을 사람들에게 자랑하시던 어머니. 그런 어머니가 자신을 몰라 보게 되었을 때의 심정은 죄책감과 비통함 그 자체였다. 게다가 어머니가 거주하는 방에서 스물스물 피어오르는 똥오줌에서 기원한 구역질나는 악취에 대한 묘사는 정말. 하, 한숨이 절로 나올 뿐이다.

나는 다시 묻게 된다. 우리 인간을 인간답게 만드는 것은 무엇인가라고. 나라는 인간은 온전한 정신과 타인에게 폐를 끼치지 않는 건강함을 유지할 수 있을 때만 인간 대접을 받을 수 있다는 말일까? 더불어 사는 대동세상을 꿈꾸지만, 아무리 생각해 봐도 타인의 이기적 욕망을 제어할 수 없다는 사실을 잘 알고 있다. 타인에게 기대하는 선의가 얼마나 무모한 기대인지 잘 알고 있기에.

아니 에르노의 리얼한 문병일기를 읽으면서, 그녀에게 나 자신을 대입해 본다. 나라면 그녀처럼 애증의 관계로 얽힌 어머니를 매주 시간 내서 찾아갈 수 있을까? 어머니를 찾아가도 생기는 죄책감은 덜 수 없을 것이며, 그렇지 않았을 때 죄책감은 가중되지 않을까? 그리고 별의별 핑계를 다 대면서 자기합리화를 하지는 않을까 두렵다. 그리고 보니 나에게 주어진 시간이 얼마 남지 않았다는 걸 새삼 느낀다. 나중에 후회하지 않기 위해서라도 행동에 나설 그런 시간인가.

짧은 글이었는데 정말 많은 생각들을 하게 해준 그런 작품이었다. 다 읽고 나서도 계속해서 나의 뒤꼭지를 잡아당기는 그런 문제작이라고 감히 말하고 싶다.