-

-

전락

필립 로스 지음, 박범수 옮김 / 문학동네 / 2014년 9월

평점 :

그는 마력을 잃고 말았다. 욕구가 소진된 것이다. (9p)

전락,이 온 것이다.

육십 대 노장 연극 배우, 사이먼 액슬러에게 전락이 찾아왔다.

도저히 연기를 할 수 없고 무대에 오르는 것 자체가 고통스러졌다.

전락의 이유는 나오지 않는다.

하긴, 전락이 찾아올 때 그 이유를 알 수 있는 이는 아무도 없다.

그러나 사실, 그걸 궁금해할 필욘 없다.

첫문장에서 작가가 밝혀 두었기 때문이다.

욕구가 소진되었다고.

그럼 또 우린 그 밑을 따지고 묻는다.

왜 욕구가 소진되었는지.

하나의 이유일 수는 없을 것이다.

나이탓만 할 수도 없을 것이다.

떠난 아내와 아들 탓만 할 수도 없을 것이다.

소설에서 표면적으로 언급되지 않은 또 다른 무수한 이유가 있을 것이다.

소설의 텍스트 안에서만 갇히지 않은, 소설 속 인물의 또다른 비밀한 삶이 있을 터이기 때문이다.

첫 문장에서 열 줄 정도 내려가면 또 다른 문장이 나온다.

재능이 죽어버린 것이다.

어떤 것이 먼저인지 알 수는 없다.

욕구가 소진된 것이 먼저인지, 재능이 죽어버린 게 먼저인지.

욕구와 재능은 불가분적 관계로 짜인 단어다.

따로 존재하긴 힘들다.

재능이 있는 곳에 욕구는 대동한다.

재능을 쓰고 펼치기 위해서다.

욕구가 있는 곳에 재능은 반드시 대동하지 않는다.

그러나 적지 않은 경우, 욕구가 있으면 없던 재능도 올라온다.

정말 그런 경우가 왕왕 있다.

그렇게 보면 액슬러는 욕구가 떨어진 게 먼저가 아닐런지.

욕구든 재능이든,

연기하는 데 반드시 필요하다고 의지했던 무언가가 소거되었다.

그게 이 소설 '전락'의 시작이다.

꼭대기에 올라가 있던 액슬러는 곤두박질친다(전락).

바닥으로 내려온 것이다.

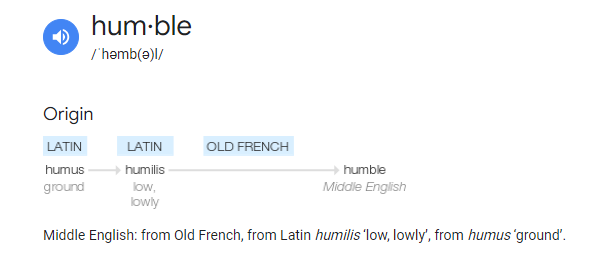

이 소설의 원제는 'The Humbling'이다.

굉장히 뜬금없어 보인다. 그런데 한국 제목, 잘 지었다.

'humble'의 어원은 'ground'이다. 'low'이다.

*출처: google.co.kr

'바닥으로 낮게 떨어지는' 것이 'The Humbling'의 지반이고 보면 '전락'은 멋진 제목이다.

그에게 연기는 뭔가를 모면하기 위해 밤마다 애써 하는 숙제 같은 것이 되어 버렸다. (12p)

이 소설에서 개인적으로, 가장 인상적이었던 문장.

뭔가를 모면하기 위해 밤마다 애써 하는 숙제 같은 것들의 목록을 적어 보았다.

나같은 평범하기 그지없는 삶에도 꽤 많았다.

아니, 평범하기 그지없는 삶이라 많은 지도 모른다.

목록을 채운 글자들을 가만히 바라보게 되었다.

모면해야 할 무언가가 없다면...

그게 '자유'라는 걸 테다.

모면해야 할 무언가를 가진 사람은 그 무언가를 두려워할 수밖에 없다.

두려움이 있는 삶에 '자유'란 성배일 뿐이다.

존재하기만 할 뿐, 결코 손에 잡히지 않는.

무엇을 모면하려 하는가.

작가는 원래 답을 주는, 친절한 사람이 아니다.

작가는 원래 질문을 던지고 사라지는 황당한 존재이다.

후다닥 달려가 그 팔을 잡고 뒤돌려

이런 질문을 던지고 그냥 가면 어떡해요.

모르고 살 때가 낫지, 이제부터 이 생각만 들 거 같아요.

내 이전 생으로 돌려줘요. 이 질문 가져가요.

그럴 때 작가는, 슬며시 잡혔던 팔을 빼며 이렇게 말할 사람이다.

이젠 내게서 떠났어요. 당신 것이에요.

(누가 내 소설, 읽으랬나)

나는 내게서 팔을 빼고 떠난(실제로 그는 2018년 작고했다) 필립 로스의 등을

바라보며 이제는 내 것이 된 그의 질문을 쳐다본다.

무엇을 모면하려 하는가.

큰 수확이었다.

입때껏 손에 넣으려 했고 얻으려 했던 내 모든 행위들이

무언가를 모면하기 위한 나름의 방책이었음을 깨닫지 못했다.

나는 조금, 혹은 아주 높이 있는 것을 내가 찾으려는 줄만 알았다.

나는 사실, 두려움으로 가득 차 있었던 셈이다.

두려운 걸 모면하기 위해.

칼 융의 '그림자'가 차지하는 면적이 아주 컸던 셈이다.

'전락'을 읽으며 내내 칼 융의 '자아(Self)'가 떠올랐다.

무의식과 의식을 통합해 '에고'에 머무르지 않고 '셀프'를 이룩할 수 있다고 한.

'자아'는 코어가 아니라 전체다.

'에고'도 기꺼이 떠안는 게 '자아'이다.

내가 모면하고자 애썼던 것은 '에고'에 갇혀 있었을 것이다.

내가 모면하고자 애쓸 정도로 두려워하는 것은 무엇인가.

이제 우리의 잔치는 다 끝났다. 말한 대로 이 배우들은 모두 정령이었다 이제 다 흔적도 없이, 완전히 흔적도 없이 사라져버렸다. 그는 혼란스럽게 되풀이 되는 '흔적도 없이'라는 두 마디를 머릿속에서 도통 몰아내지 못한 채 아침 내내 침대에 무력하게 누워 있었고 그 두 마디는 점점 의미를 잃어가면서도 뭔가 모호한 비난의 분위기를 띠었다. 그의 복잡한 전인격이 '흔적도 없이'라는 말에 완전히 휘둘렸다.

(16p)

(여기서 '전인격'이 바로 '전체'를 칭하는 칼 융의 '자아' 아닐까 말이다.)

흔적도 없이.

액슬러가 두려워한 것은 이 단어다.

그는 자신이 곧 흔적도 없이 사라질 것이라 두려워하는 것이다.

급기야 그는 '흔적도 없이' 사라지는 존재가 되지 않기 위해

예순의 나이에 아이를 갖고 싶어한다.

친구의 딸인 페긴에게서 그걸 이루고자 한다.

그녀의 내면에 고갈되지 않은 소망 같은 게 아직도 존재하다니.

그게 아니었다면, 그녀에게 약간의 운이 따른다면 그들 사이에 불이 붙어

그녀가 마음속에 품고 있던 일을 해낼 수 있을 거라는 희망에서

그와 같이 있고 싶어했던 것이리라. (28p)

페긴의 입장에서 진술되는 이 문장은 사실, 액슬러의 것이기도 하다.

소설의 인물은 각자 소설에 기여할 몫을 서로 공유하고 있으니까.

우리 안에는 고갈되지 않는 소망이 늘 존재한다.

그리고 우리는 그 소망에 약간의 운을 기대한다.

우리는 고갈되지 않는 희미한 소망에 약간의 운을 점화해

불 붙일 수 있길 원한다.

무언가를 모면할 힘을 얻기 위해.

그리고 정말 약간의 운이 따른다면, 성공하기도 한다.

그래서 전락의 위기에서 벗어나기도 한다.

페긴처럼.

안타깝게도 액슬러에게는 약간의 운이 따르지 않았다.

필립 로스가 70대 중반에 쓴 소설이다.

그의 마음과 처지가 많이 담겼을 것이다.

그는 무엇을 모면하고자 했을까.

그가 섰을 자리가 느껴지는 소설이었다.

그가 소설을 통해 내세운 인물(액슬러)이 선 자리는 바닥으로 내려섰고

그(액슬러)는 다시 올라오지 못하는 길을 선택했다.

그(필립 로스)가 내게 던지고 간 또 다른 질문일 것이다.