어떤 선물, 유일무이한.

한 남자, 피아노와 성조기를 등지고 관객을 향해 허리를 약간 굽혀 인사한다. 객석은 가득 찼고 사람들은 일어나 있다. 흑백이라 잘 보이지 않지만, 사람들 얼굴에 웃음이, 연주회장일 거라 짐작되는 장소는 박수소리로 가득하였음이 느껴진다. 그들은 그들이 들었을 희로애락에 고마워하는 것이리라. 카네기 홀의 블라디미르 호로비츠.

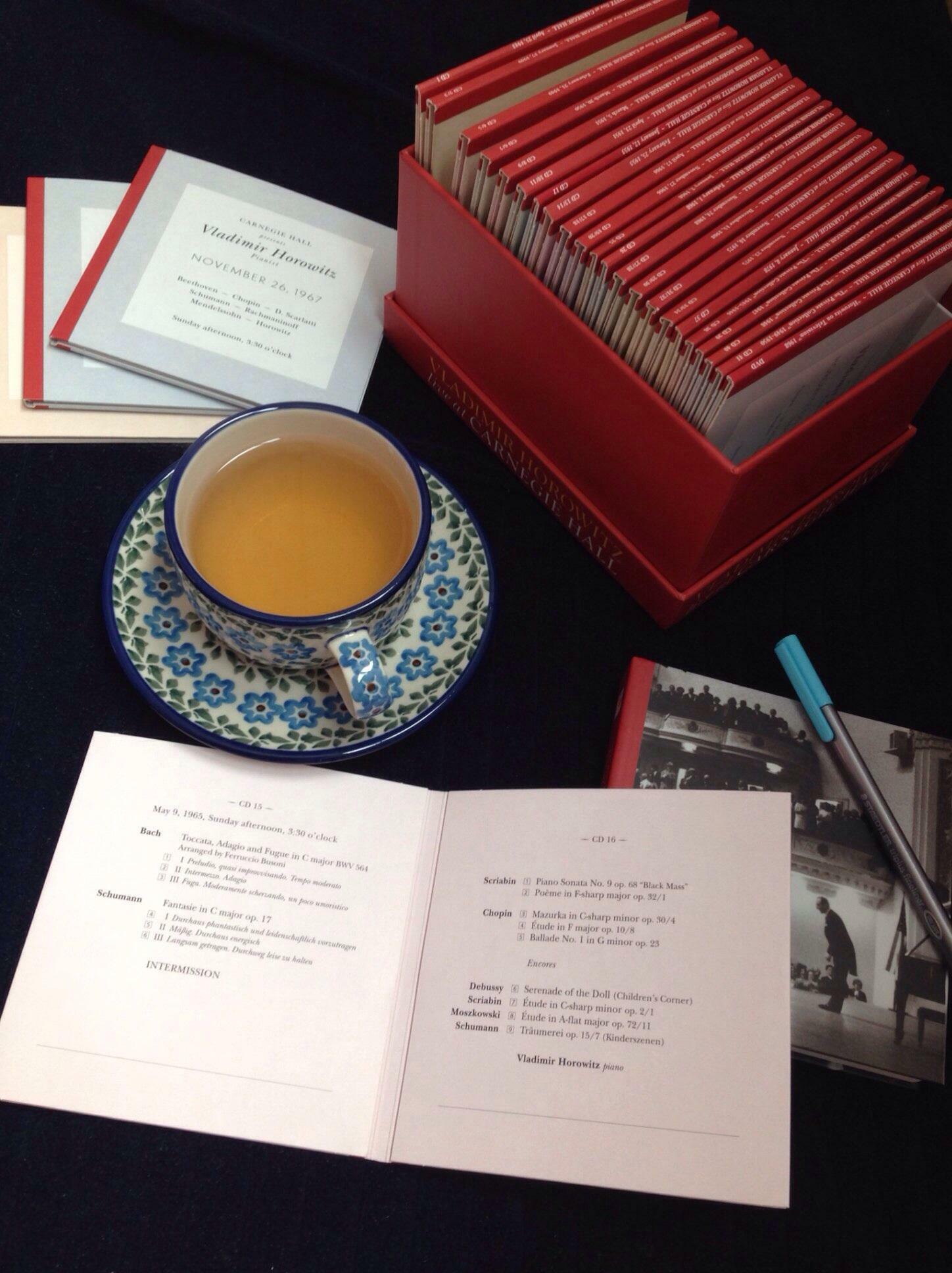

1891년부터 카네기 홀은 뉴욕의 클래식 음악 연주회장으로 명성을 높여왔다. 그 명성은 셀 수 없이 많은 오케스트라, 지휘자, 앙상블, 성악가와 독주 악기 연주자들이 거쳐 감으로써 120년 이상, 그리고 지금도 계속되고 있다. '카네기 홀은 어떻게 가나요?' 라는 여행객들의 질문에 어느 뉴요커가 '연습, 연습, 연습이오!' 라고 답했다는 농담이 아직도 전해지는 곳. 바로 카네기홀 연주회 실황을 엮은 귀중한 박스반을 선물 받았다.

고마운 마음 한가득에 열린 귀에는 기쁘고 화나고 사랑하고 즐거운 마음.

피아니스트가 창조할 수 있는 모든 음악.

블라디미르 호로비츠의 손끝에서 펼쳐지는 음표는 그것이 무엇이건 읽을 수 있는 음악의 모든 것을 품었다. 모차르트의 밝음, 쇼팽의 맑음, 리스트의 기교, 스카를라티의 생동, 스크리아빈의 파괴. 이 희로애락을 듣노라면 세상에 그가 표현하지 못했을 감정은 없을 거란 생각이 든다.

1903년 러시아 태생으로 미국으로 건너가 1925년 베를린 연주를 시작으로 1928년 뉴욕 카네기 홀에서 토머스 비첨 지휘로 차이콥스키 피아노 협주곡 1번을 계기로 미국에서는 하룻밤 새 유명해진 연주자가 된다.

I played the octaves the loudest, the fastest, they ever heard in their life.

이 박스의 첫 장은 토머스 비첨과의 카네기홀 데뷔 무대가 아닌 토스카니니와의 협연인데, 그 속도감과 박력에 뒤따르는 서정적인 느낌은 여전하다. 피아니스트의 피아니스트가 아니면 할 수 없는 연주가 그 뒤로도 이어지니, 머레이 페라이어(유일무이한 연주), 루빈스타인(나보다 뛰어난 연주자), 라흐마니노프(편집권을 아예 넘겨버림), 클라우디오 아라우(내가 꿈꾸던 세계를 그는 이미 완성했다.)와 같은 연주자와 작곡가들의 찬사가 그의 피아니즘을 보증해준 셈이다. 속지에서 전하는 마르타 아르헤리치의 연주 감상을 잠시 들어보자.

It was an incredible shock for me because it was more Horowitz than what I thought Horowitz was. Nelson and I were sitting there holding hands, tense. The strength of his expression, the sound, and this incredible violence he has inside which is so strange, weird and frightening. That he can express it. He's like possessed. I've read about this, but this was the first time that I saw on stage someone who has that!

과연, 연주를 들어보노라면 아르헤리치의 감상과 다른 피아니스트, 작곡가들의 말이 틀림이 없다. 카네기홀의 첫 연주라는 1943년 4월 25일의 연주는 지금과 비교했을 때 열악한 당시 녹음 상태를 참작하더라도 충분히 충격적이다. 저 연주가 정말 70여 년도 더 전에 있었던 연주일까? 음반 자켓을 보면 마치 초대장처럼 이러한 글씨가 보인다.

CARNEIE HALL

presents

Vladimir Horowitz

Pianist

THE HISTORIC BROADCAST

OF APRIL 25, 1943

Tchaikovsky : PIANO CONCERTO NO.1

NVC Symphony Orchestra

Arturo Toscanini

Sunday afternoon, 3:30 o'clock.

이 박스반의 특징은 이렇게 새겨진 생생함에서 온다. 또한, 모든 음악이 같을 필요도 없고 같아서도 안 된다고 말하듯 1943년 토스카니니와 협연할 때의 호로비츠와 1976년 로트로포비치와 협연할 때의 호로비츠는 같지 않다. 협연을 잘 하지 않아 협연이 드문데 이 박스반의 협연을 들어보면 그가 오케스트를 어떻게 압박하지 않고도 압도하는지 �알 수 있다.

비록 녹음상태가 옛날일수록 좋지 않아 감상에 무리가 있을 수도 있겠지만, 음질과 무관하게 지나간 어떤 시간을 돌이켜볼 기회라는 것도 흔치 않은 것이 아닐까. 일례로 1966년 연주회에서는 객석의 기침 소리가 들리기도 하고, 1949년 연주에서는 희미한 잡음이 짧지 않게 드리워지기도 한다. 그러나 호로비츠의 연주는 진눈깨비, 안개처럼 있으되 있지 않은 것을 펼친다. 더군다나 모든 음반이 다 그런 것도 아니며, 카네기홀에서의 그의 연주를 시간 순서로 모아 조금씩 변하는 레파토리와 연주자의 개성이 점차 다듬어지고 또렷해지는 것이 보인다는 것이 이 박스반의 큰 장점이다.

마흔하나의 음반, 마흔하나의 다른 얼굴.

연주는 때로는 강렬하고 때로는 나른하고 때로는 천진하기까지 하다.

연주하는 모습을 보면 팔꿈치는 아래에 축, 손가락을 쭉 편 채로 손바닥은 아예 건반 아래에 내려가 있다. 호랑이처럼 포효할 때도 있고 햇빛 아래 이슬처럼 반짝일 때도 있다. 그러나 과장하지 않고 자신의 생각을 들려준다. 일례로 '겨울바람'이라는 부제로 유명한 쇼팽의 에튀드 Op.10-4. 리히터의 연주는 2분 3초가 걸리는데 호로비츠의 실황에서는 40여 초가 더 길다. 리히터는 으르렁거리듯 단숨에 한 덩어리의 바람이 되어 귀를 훑는다. 호로비츠는 앞과 뒤의 균형을 조심스레 찾아나가며 음표를 하나씩 쌓아올린다. 전체를 들으면 두 연주자가 중요하게 생각한 것이 어떤 것인지 조금씩 드러난다. 해석의 차이는 이런 것이 아닐까. 시간이 더, 혹은 덜. 이것은 중요한 것이 아닌지도 모른다. 내가 자주 떠올리는, 어떤 이의 말, 음악에는 정답이 없다는 것. 강함과 약함, 좀 더 긴 시간과 상대적으로 짧은 시간. 만약 어느 것은 강하고 어느 것은 약하게 한다면, 강한 것은 어떻게 강하며 약한 것은 어떻게 약한 것일까? 강하게 한다면 약함과의 대비를 통한 강함일까, 그것 홀로 두드러지는 강렬함일까?

그 강렬함 속에서 읽는 어떤 색깔.

우리는 파란색을 안다고 생각한다.우리는 파란색을 안다고 생각한다. 그러나 먼셀 표색계, 혹은 삼원색의 하나라는 국어사전의 설명으로 그 파랑이 완벽한 파랑이 될 수 있을까? 스펙트럼을 통과했을 때 초록과 남색 사이의 어떤 흐름을 파랑이라고 한다면, 초록에 가까운 파랑도, 남색에 가까운 파랑도 파랑일 것이다. 그러나 노랑 위의 파랑과 빨강 위의 파랑이 다르듯, 음악은 마치 시처럼, 말로 할 수 없는 것을 그럼에도 불구하고 말하고자 할 때 이루어지는 것이 아닐까.

내가 호로비츠를 좋아하게 된 것은 이런 이유일 것이다. 스카를라티, 스크리아빈처럼 호로비츠가 아니면 몰랐을지도 모를 작곡가의 음악. 얼굴을 바꾸는 연주. 하나하나 음표를 공들여 쌓듯 하는 성실한 연주. 말년으로 갈수록 표현력은 점점 증폭되고 강렬해진다. 그를 일컬어 많은 음악평론가와 고전음악 애호가들은 '마지막 낭만주의자'라는 말을 하는데 이것은 그가 정말 '마지막 남은' 낭만주의자여서가 아니라, 그만큼 시대를 대표하는 대표성을 보여주기 때문이 아닐까.

손가락을 쭉 편 채 음표를 하나하나 가다듬듯 어루만지다가 점차로 자신이 쌓아올린 이미지의 정점을 보여줄 때의 호로비츠는, 유일무이하다. 마치 수백 번도 더 해보았다는 듯한 무심한 움직임과 호로비츠 자신이 아니면 보여줄 수 없었을 연주. 멀리서 점차 가까이 다가오는 시선의 이동. 듣는 이의 눈앞에 끌어내는 이미지. 피아니스트가 이해하는 음악의 얼굴. 이것은 어쩌면 훌륭한 연주만이 아닌, 훌륭한 글이 가져야 할 기본적인 특징일 수도 있다. 그의 음악은 글을 닮았다. 그 닮은 얼굴을 보노라면 상하좌우가 바뀐 듣는 이의 마음이 스친다. 호로비츠의 음악이 주는 메세지를 듣다 보면 위대한 연주, 유일무이한 연주란 무엇인가가 보인다. 이것이 바로 내가 호로비츠를 좋아할 수밖에 없는 이유.

이 박스반에는 12년간의 은둔을 끝내고 카네기홀에 다시 선 1965년 5월 9일의 실황이 담겨있다. 속지를 살펴보면 그는 이렇게 말했다고 전한다.

It is here I should start again.

12년의 쉼이 어떠했을지, 그 쉼 후 다시 시작하는 마음이 어떠했을지 음반 뒤에 감상을 덧붙이며 짐작해 본다. 거침없는 리스트를 선택할 수도 있었을 것이다. 혹은 파괴적인 스크리아빈으로 시작할 수도 있었을 것이다. 분명한 것은, 공연은 음반과는 달라서 청중과 무대를 생각하지 않을 수 없었을 것이라는 점. 이 분명함에 있어서 호로비츠가 침묵을 걷어내기 위해 생각한 것은 바흐의 토카타였다는 것.

조용하게 퍼지는, 넘치지도 부족하지도 않은 피아노 소리가 뚜벅뚜벅.

쉼을 끝내고 어디론가 떠나거나 어디에선가 돌아올 이가 있다면 나는 1965년 5월 9일 일요일 오후 3시 30분, 호로비츠가 연주한 바흐의 토카타를 권하고 싶다. 그 뚜벅뚜벅 발자국을 일러주고 싶다. 언젠가의 네가 나에게, 언젠가의 나를 나에게. 이미 지난 것이 아니라 앞으로 올 무엇을. 그리하여 우리는 계속 흐를 것이며 음악도 계속 흘러, 잡을 수 없는 것이지만 이렇게 여기에 기억될 것이다.