-

-

실비아 플라스 드로잉집

실비아 플라스 지음, 오현아 옮김 / 마음산책 / 2014년 1월

평점 :

품절

잊었다. 전기밥솥에 밥도 넣지 않고 코드를 꽂아둔 채 '보온'을 눌러둔지 까맣게 잊었다. 마지막 취사가 기억나지 않았으니 얼마 동안 부푼 공기를 애써 덥혔는지. 잊지 말아야지. 오랫동안 밥통을 쓰지 않을 때엔 반드시 코드를 뽑아 두자. 그러나 이를 어쩌나. 오늘 아침밥이 한가득 남아있다. 이대로 먹지 않고 잊으면 이제 내리 석 달을 밥통은 신이 나서 제 온기를 돌려댈 것이다. 나는 이렇게 까마득히 잊는 일이 많다. 잊지 않는 사람들은 이런 망각을 이상하게 볼 수도 있겠다. 그러면 잊지 않는 것은 무엇인가. 그것은 바깥에서 무언가를 들여다보는 일이다. 자신의 것으로 체화하고 육화하여 안에 지니는 일이다. 반대로 잊는 것은 무엇인가. 안에서 밖을 내다보는 일이다. 내다보아서 내 것이 되지도 않고 단열과 방음이 잘 된 방에서 기껏해야 부러워만 할 뿐이다. 무엇의 안쪽에 있는 내게는 무엇의 안쪽만 보인다. 그러나 아마도 밖에서 들여다 보는 이의 눈에는 슬픔과 기쁨, 고단함과 휴식, 바윗덩이와 자갈이 보일 것이다. 서랍에서 그것을 끄집어내고 싶었으나 내 서랍은 텅 비었다. 잊었기 때문이다.

찬란하게 흐린 아침......지난밤 한 시간의 여유가 주는 달콤한 선물. 매일 이럴 수는 없을까? 자닌, 디나, 제스 마리까지 여자 신입생들은 모두 아침을 먹은 뒤 성경책으로 단단히 무자하고는 예배가 마치 버스라도 되듯 놓치면 안된다고 재잘거리면서 교회로 몰려갔어. 나는 무신론자의 커피를 석 잔째 마시며 친구들을 향해 자애로이 웃어 보이고는 실존주의자의 달걀을 먹었지. 다들 착하지만, 아, 맙소사, 너무 어려. 무 어리다고, 스무 날만 지나면 스물네 해도 끝나고 스물다섯 해를 맞이하겠지. 이렇게 말하면 잔인할 수도 있지만 사실인 걸 어떡해. 사반세기가 나락으로 떨어졌다고 말이야. 오, 주님. 나머지 칠십오 년은 해가 뜨건 달이 뜨건 폭풍우가 불건 피바람이 휘몰아치건 주님의 영광으로 복되게 해주시옵시서.

실비아 플라스 드로잉집이 나왔다. 책장을 넘겼다. 나의 사랑 테디에게 보내는 1956년 10월 7일의 실비아 플라스. 이 글을 읽는 독자는 육하의 거의 모든 것을 안다. 1956년 10월 7일, 케임브리지 대학교 뉴넘 대학 여자 기숙사에서 실비아 플라스가 테드 휴즈에게 편지를 사랑을 담아 썼다. 그러나 아무리 추측해 보아도 완벽하지 않은 두 가지가 있다. '어떻게' 와 '왜' 이다. 둘 중 하나는 어떻게든 추측했도 나머지 하나는 흐릿하다. '나의 사랑 테디' 이 음절이 주는 잘 막힌 띄우기와 시원하게 뚫린 은근함에서 오는 비는 공간.

아마도

어느 흐린날,

어쩌면

두 사람이 손 맞잡고 건너도 충분한 길을

언젠가

에이리얼의 입김처럼 황홀하게 걷는 걸음으로

다시, 아마도

'아마도' 였을 것이다.

일요일은 싫어. 편지가 안 오니까. 편지로 읽는 당신 목소리가 그리워. 얇지만 글이 명쾌한 사르트르의 실존주의 책을 읽어봐. 이 책이 바로 나의 실존이야. 화날 정도로 잘 쓴 책이지. 제발 금요일에 런던으로 오라고 이야기해줘. 일요일까지 같 있을 수 있게 말이야. 칸 로스한테 연락이 오건 안 오건 상관없어.

'아마도'의 눈길로 책장을 넘기면 테드 휴즈에게 보내는 이 편지는 위와 같은 마무리로 끝을 맺는다. 실이 매듭을 짓듯, 보고 싶다는 말로 시작하여 보고 싶다는 말로 되돌아간다. 책 읽는 손끝. 육하를 다 끼워 맞추었으나 끝끝내 남는 '아마도'. 바다 우뚝 외딴섬처럼 그것이 전달 못 하는 진실.

느낌이 말한다.

들리세요?

귀기울이면

나의 사랑 테디.

운을 떼던 그녀가 '엄마, 사랑하는 우리 엄마에게' 라는 편지로 잠시 옆을 본다.

데 듀 콩티노 호텔, 프랑스 파리, 1956년 8월 25일. 그 옆 각주가 따귀처럼 따라붙는다. 플라스는 어머니를 마음속 깊이 사랑하면서도 한편으로는 증오한다고 밝혔노라고. 이 선명함. 이 불안함. 무지개의 흔들리는 스펙트럼을 무지개 안에서 밖으로 바라본다. 편지는 밝고 경쾌하고 간결하다. 언제 무엇을 했고 어떻게 하고 싶다는 것. 어떤 것을 보았다는 것. 이 수많은 '것'들이 실비아 플라스와 오릴리아 플라스 사이를 오간다. 종이에 펜과 잉크로 호기심 많은 고양이를, 테드 휴즈를, 호텔 전경을 그린다. 앞과 뒤, 오른쪽과 왼쪽을 보면 실비아 플라스가 바라본 고층에서 떨어진 깃털이 보인다.

You walked in, laughing, tears welling confused, mingling in your throat. How can you be so many women to so many people, oh you strange girl?

테드 휴즈와 어머니에게 보낸 편지 사이 끼어드는 그림을 보다 책장을 넘기던 손끝에 걸린 실비아 플라스의 말 한마디. 1952년에 스스로에게 한 말이었으니 이 드로잉북보다 조금 전이다. 그러나 그 후에 끼어든 아빠는 또 다르지 않았나.

At my twenty I tried to die...but they pulled me out of the sack.

And they stuck me together with glue.

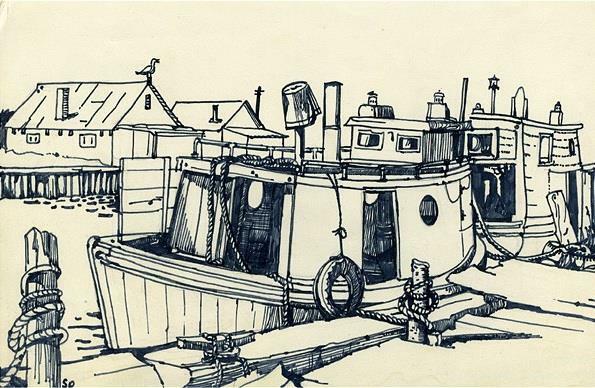

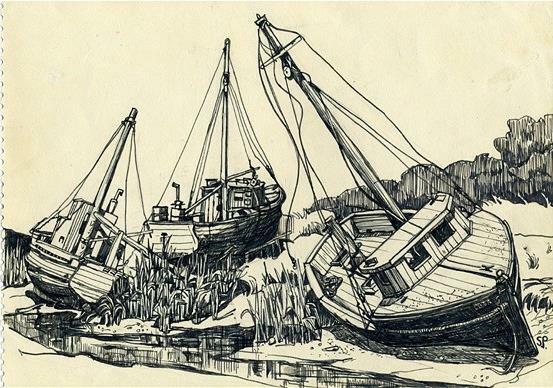

천천히 번지는 어둠과 쉽게 스미는 절망을 섞으려는 시도. 검정과 보라가 1963년 11월 아침에 드러났다. 빛과 밝음이 주는 그림자, 이런 실마리는 그러나 이 드로잉집에는 드러나지 않는다. 내가 이토록 찬란한 흐림을 첫 문장에서부터 느낀 것은 오로지 알고 있기 때문이다. 다 보이지 않는 무지개. 그러나 일부 스펙트럼이 눈 끝에 걸린다. 관찰, 그리고 관찰한 것을 표현하려는 움직임. 펜 끝을 세우거나 눕히고, 짙거나 옅게. 우산과 구두, 정박한 조그마한 어선과 회벽의 공동주택. 이 전체를 지나고도 독자 안에 틀어박힌 무심한 이는 '무엇을 보았나?' 라는 질문에 우산과 구두, 정박한 조그마한 어선과 회벽의 공동주택을 보았어요. 라고 말할지도 모른다. 정작 보아야 하는 것은 다 놓친 채.

나는 왜 기억하지 못하고 모두 잊어서 슬픈가? 보아야 할 것을 보지 못해서이다. 지나치고 잘못 알 정확하지 않은 무엇. 정보와 느낌이 섞인 글. 시선이 어긋난 달의 옆모습. 그 옆모습은 무엇인가? 책 속에 길이 있으니 고전을 읽으라는 공허한 말. 어떤 영화가 내게 큰 감동을 주리라고 도리어 내가 벼르고 갔던 나날. 느낌이 그저 '좋으니까 무슨 이유가 필요한가?'라는 것에 그쳤던 그릇된 감상. 너무 볶아서 나오는 쓴맛을 구수함이라고 느끼던 어느 날.

그래서 그 맛도 향도 느낌도 감동도 길도 정작 나의 길과 일치하지 않았던 허무함.

이 안타까움을 읽지 못하면 실비아 플라스의 드로잉은 습작에 불과한 것으로 남을지도 모른다. 요네하라 마리의 '인간 수컷은 필요 없어' 라는 고양이를 다룬 수필도, 백석의 '가난한 내가 나타샤를 사랑해서 눈이 내린다'는 시 구절도, 칸 로스한테 연락이 오건 안 오건 상관없다는 실비아 플라스의 편지도, 결국은 관계에의 애정, 사랑하는 마음, 기다리는 마음을 담았건만 그것을 보지 못하면 무슨 소용이 있으랴.

그 속에 숨은 것을 찾아내고 그 밖에 나타난 것을 거울에 상하 좌우 앞뒤 비추어 본다.

사람이 사람의 입으로 굳이 말할 필요가 없는 지리와 멸렬에서 벗어나려는 작가의 눈길. 그 길을 눈으로, 발끝으로 내딛는다. 실비아 플라스는 그녀의 다른 글에서 "my lusts and my little ideas"라는 어구를 남긴 적이 있다. 작은 생각이라는 부분에서 눈이 멈춘다. 붉음이 옅어지고 흐려져 흰색이 되는 어느 지점, 말할 필요 없는 것은 자르고 말로 할 수 없는 것을 그럼에도 언어로 남기려는 노력. 언어를 업으로 삼는 이의 노력은 이런 것이다. 짧고 간결한 편지 속에는 광기도 어둠도 괴로움도 없다. 아빠, 개자식. 이런 외침도 없다. 그러나 나무는 마침내 헐벗고 만다는 시를 노래하는 시인의 또 다른 생활이 그녀가 눈으로 찍은 자신의 시선으로 들어있다.

농게가 득실거리는 록하버 만의 진흙 웅덩이에서 괴이한 광경 목격. 바스러질 듯 메마른 습지 풀이 갯가를 에워싸고 간기가 끈끈히 배어나는 황록색 개펄이 저 멀리 펼쳐진, 물 빠진 갯바닥. 한복판으로 갈수록 질척해지는 개흙 밭. 딱딱한 껍데기를 등에 얹은 채 바스락바스락 붅히 움직이는 흑녹색 농게들로 진흙 바닥이 살아서 꿈트랜다. 큼지막한 연녹색 집게발 하나를 쳐들고 옆으로 기어가는 모양새가 마치 거미와 갯가재와 귀뚜라미를 잡종 교배한 듯 사악하다. 둑 가까이 있던 놈들이 우리 발소리를 고는 잽싸게 둑으로 기어오르더니 거무튀튀한 진흙 바닥에 난 구멍으로 쏙 들어가거나 풀뿌리 사이로 몸을 숨긴다. 물 빠져 시커멓게 드러난 질척한 갯바닥 한복판에서는 농게들이 얕은 진흙의 겉켜를 파고들지만 집게발은 여전히 툭 튀어나와 있다. 바싹 마른 풀뿌리와 메말라가는 홍합 껍데기 더미 사이에 난 수억 개의 구멍에서 집게발과 눈알이 밖을 또록 내다본다. 야트막한 둔덕에 게딱지로 만든 전구가 수억 개 박혀 있는 것 같다. 이미지 하나. 게들이 저 아래 덩이진 개흙에서 사락사락 살아가고, 기이한 습성이 지배하는 진흙으로 이어진 별세계, 그곳에 대한 괴이한 이미지.

나는 앞서 망각과 기억, 안과 밖, 앞과 뒤, 바라보기와 그 속에 숨은 것을 생각했다.

실비아 플라스의 습작과 짧은 편지를 보노라면 생각 도중 '아마도'로 뒤덮인 한 구역이, 무엇이라고 간단히 말할 수는 없으나 그래도 선명하게 들리는 것을 느낀다. 그녀가 쓴 글은 이미 완성을 거쳐 우리 앞에 있다. 내 앞에, 당신 앞에. 우리는 끝내 그 글을 이길 수는 없다. 왜냐하면, 그것은 이미 끝난 채로, 매듭을 가졌으니까.

실비아 플라스라는 인물 역시 마찬가지다. 우리는 테드 휴즈의 생일 편지와 실비아 플라스의 시 선집, 일기와 편지, 드로잉으로 실비아 플라스를 본다. 처음부터 끝까지 육하원칙을 떠올려도 '아마도'가 될 수밖에 없는 것은, '어떻게'에서 막히기 때문이다. 보라색이 왜 검정으로 변하는가? 오븐에 머리를 집어넣을 때 어떻게 숨을 쉬었는가?

실비아 플라스의 글과 그림을 볼 때 조심해야 할 것은 이 빈 공백을 자기 생각과 상상으로 채워선 안 된다는 것. 언어는 슬프면 슬픈 대로, 비어있으면 비어있는 대로 전달해야 할 그 자체의 역설을 극복하고 결코 말할 수조차 없는 것을 빈약의 비극을 극복해 가며 우리 앞에 드러나는 것이다. 문학은 그런 것이며, 이것은 실비아 플라스의 드로잉집 뿐만 아닌 문학과 언어 전체에 걸쳐 잊지 말아야 하는 것,

시계가 쉬지 않아 부쩍 많이 쉬게 된다.

너절하고 비루한 생각과 텅 빈 밥통의 나날.

그러나 그래도 다행은,

아마도

'나도 익히 알고 있는 사실.

현실과 실제에 뿌리내린 삶의 복된 이면과 윤회'가 우리를 기다리고 있다.'

(실비아 플라스 드로잉집에 실린 편지글 발췌)

그러니 많이 기억하고 꺼내어 보자.

*영어 인용은 책 밖에서 가져온 실비아 플라스의 시와 일기.

*한글 인용은 책 안에서 가져온 실비아 플라스의 글과 그림.