-

-

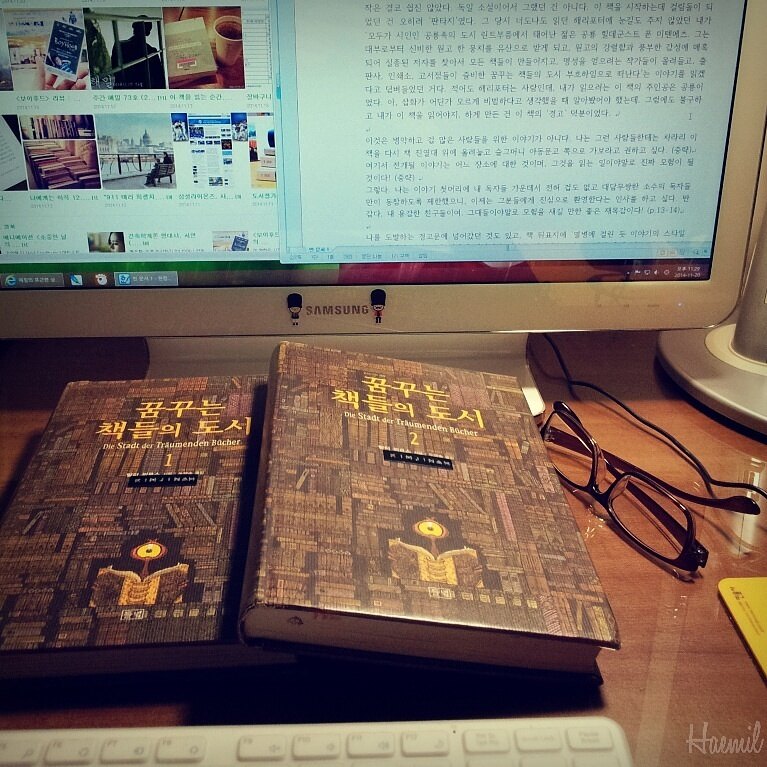

꿈꾸는 책들의 도시 ㅣ 세계문학의 천재들 2

발터 뫼르스 지음, 두행숙 옮김 / 들녘 / 2014년 8월

평점 :

나와 생일이 같고, 책 코드가 잘 맞는 ssun0915님께 my favorite book 릴레이를 받았을 때, 이런 릴레이를 받아보는 게 처음이라 잠시 얼떨떨 했지만 그 와중에도 이 책에 대해 이야기 해야지, 했던 책이 있었다. 나는 선뜻 대답하지만, 듣는 사람은 열에 아홉은 낯설어하는 독일 작가 발터 뫼르스의 소설 『꿈꾸는 책들의 도시』다. 이 책을 구매했던 그 순간이 아직도 기억난다. 마트 안에 있는, 지금은 없어진 서점에서 이 책을 처음 발견했다. 표지에 가득 찬 책과 ‘꿈꾸는 책들의 도시’라는 제목에 이끌려서 독일, 그것도 판타지 소설을 겁 없이 집어 들었다. 뿌듯한 마음으로 사 들고 왔지만 시작은 결코 쉽진 않았다. 독일 소설이어서 그랬던 건 아니다. 이 책을 시작하는데 걸림돌이 되었던 건 오히려 ‘판타지’였다. 그 당시 너도나도 읽던 해리포터에 눈길도 주지 않았던 내가 ‘모두가 시인인 공룡족의 도시 린트부름에서 태어난 젊은 공룡 힐데군스트 폰 미텐메츠. 그는 대부로부터 신비한 원고 한 뭉치를 유산으로 받게 되고, 원고의 강렬함과 풍부한 감성에 매혹되어 실종된 저자를 찾아서 모든 책들이 만들어지고, 명성을 얻으려는 작가들이 몰려들고, 출판사, 인쇄소, 고서점들이 즐비한 꿈꾸는 책들의 도시 부흐하임으로 떠난다’는 이야기를 읽겠다고 덤벼들었던 거다. 적어도 해리포터는 사람인데, 내가 읽으려는 이 책의 주인공은 공룡이었다. 아, 삽화가 어딘가 모르게 비범하다고 생각했을 때 알아봤어야 했는데. 그럼에도 불구하고 내가 이 책을 읽어야지, 하게 만든 건 이 책의 친절한 ‘경고’ 덕분이었다.

이것은 병약하고 겁 많은 사람들을 위한 이야기가 아니다. 나는 그런 사람들한테는 차라리 이 책을 다시 책 진열대 위에 올려놓고 슬그머니 아동문고 쪽으로 가보라고 권하고 싶다. (중략) 여기서 전개될 이야기는 어느 장소에 대한 것이며, 그것을 읽는 일이야말로 진짜 모험이 될 것이다! (중략) 그렇다. 나는 이야기 첫머리에 내 독자들 가운데서 전혀 겁도 없고 대담무쌍한 소수의 독자들만이 동참하도록 제한했으니, 이제는 그분들에게 진심으로 환영한다는 인사를 하고 싶다. 반갑다, 내 용감한 친구들이여. 그대들이야말로 모험을 새길 만한 좋은 재목감이다! (p.13-14)

나를 도발하는 경고문에 넘어갔던 것도 있고, 책 뒤표지에 ‘열병에 걸린 듯 이야기의 스타일에 도취되어 책이 끝날 때까지 정신없이 책장을 넘겼다.’는 한 줄 평에 혹한 것도 있었다. 어쨌든 나는 그 덕분에 이 책을 제대로 읽기 시작했는데, 한 줄 평을 쓴 사람의 말은 사실이었다. 어느 순간 빠져들어서 책이 끝날 때까지 나는 이 책에 푹 빠져있었다. 소름이 돋기도 했고, 감정이입을 과하게 한 나머지 울기도 하면서 말이다. 책에 관해서 한 세계를 창조하고, 그 안에서 오롯이 살아 숨 쉬는 캐릭터들을 그려낸 작가가 그저 대단했고 감사했다. 무슨 작가가 삽화까지 이렇게 완벽하게 그렸지? 하면서 감탄했으며 이 책을 출판해준 들녘출판사가 고마웠다. 과장 같지만 사실이다. 많은 소설을 읽어 왔지만 이 책을 읽을 때만큼 상상력을 최대한 발휘하며 읽었던 책은 없다고 장담할 수 있다. 이 책을 선택하고, 읽기로 결심한 소수의 독자가 된다면 당신도 발터 뫼르스를 찬양하게 될 것이다. 자신은 그저 이 책을 쓰지 않았고 다만 번역하고 삽화를 그렸을 뿐이라고 밝히는 작가지만 ‘책’에 관해 이렇게 무한한 상상력을 발휘해낸 걸 보면 알 수 있다. 아, 이 사람은 책을 사랑하는 한 명의 독자구나 하고 말이다.

이 책을 접했던 덕분일까, 나는 시작이 쉽지 않았던 많은 소설들을 읽어낼 수 있었다. 정유정의 『7년의 밤』이 그랬고, 최근에는 『미비포유』가 그랬다. 두 권 모두 재밌게 읽었다 손에 꼽는 책들인데, 시작은 쉽지 않았다. 이 책이 그랬고, 위 책들이 그랬던 것처럼 시작이 어려운 책들을 만나면 어김없이 『꿈꾸는 책들의 도시』를 떠올린다. 낯설고 어려웠지만 내 인생의 책이 되어버린 이 별난 소설을.